3つのルール(信念)

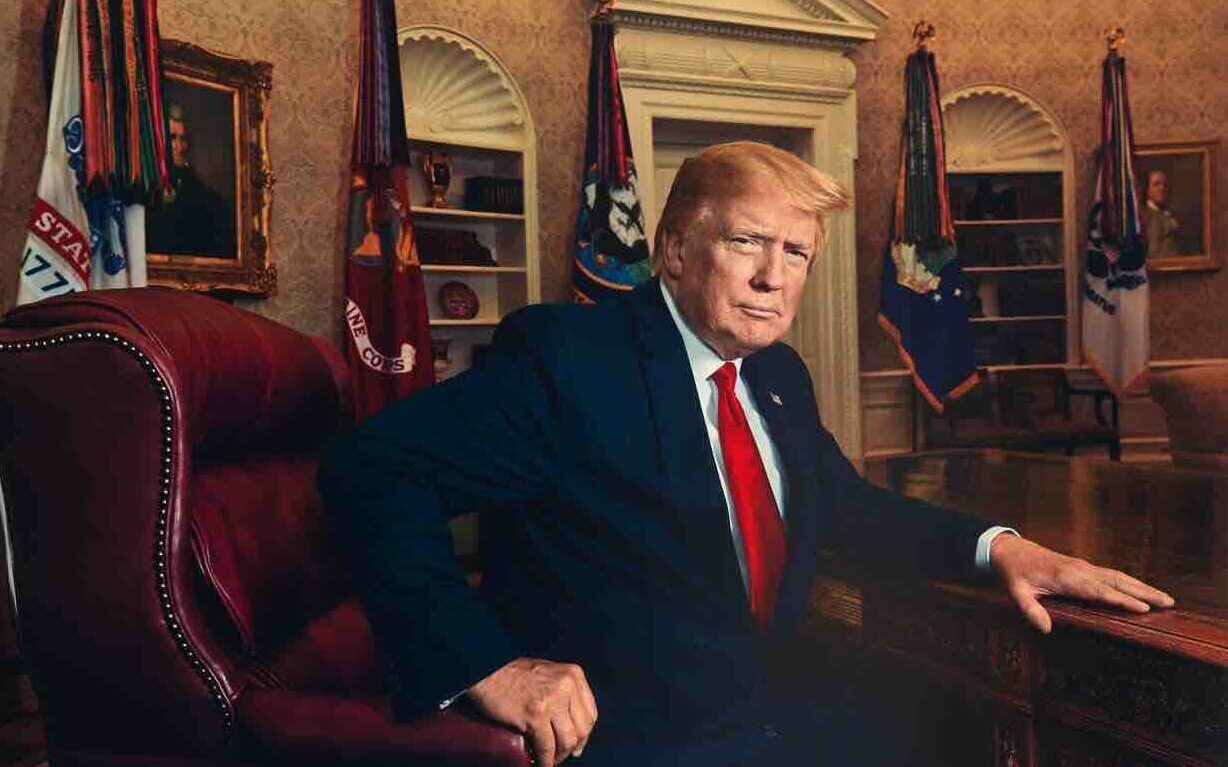

以前、トランプ大統領の世界観に基づき、その対外政策の姿勢を説明しました。

今回も似たテーマとはいえ、トランプ自身の性格に焦点を当てながら、もう少し詳しくみていきます。前回の記事をご覧になっていない場合、ぜひ合わせてお読み下さい。

さて、トランプ自身は長らくビジネスマンとして、3つのルールを保持してきました。これは若い頃に辣腕の弁護士に出会い、その悪名高い彼から受け継ぎ、それを本人流に解釈・修正したものです。

- いつも積極的に戦い、相手を攻撃せよ(守りには入るな)

- 批判や告発などは全て否定せよ(認めるな、謝るな)

- たとえ負けても、勝利を主張すべし(敗北を認めるな)

以上がトランプの信念にあたり、彼の自伝にも記してあるほか、実際の言動と照らし合わせると、非常によく当てはまります。少なくとも、この独自ルールを信じ込み、一定の「演技」をしているのは確かでしょう。

尊敬されたい気持ち

数々の発言から察するに、トランプは尊敬されたい気持ちが強く、彼を突き動かしてきました。トランプは自信家の成功者ですが、「強い指導者」というイメージを好み、それが自尊心を満たしているのでしょう。

それゆえ、同じく強い相手からの敬意にこだわり、プーチンや金正恩、習近平などがいい例です。彼らは強いにもかかわらず、自分を信頼して敬い、恐れているとなれば、最高レベルの自己満足を達成できます。

タフな指導者が好き?

タフな指導者が好き?

尊敬関連でいえば、なにかと「権威」へのこだわりが強く、それは王族がまとうものに近いです。

だからこそ、王族・皇族の権威に憧れを抱き、イギリス王室とサウジアラビアの王室、日本の皇室をリスペクトしたり、国賓としての招待を喜びます。願わくば、大統領職がさらなる権威をまとい、まるで王様のような尊敬を集めたいのでしょう。

尊敬への渇望は外交にとどまらず、閣議や記者会見では側近が讃えたり、感謝するケースが目立ち、明らかに「ヨイショ」しています。そういう意味では、トランプは極めて人間くさく、分かりやすい人でもあるのです。

わりと影響されやすい

ところで、トランプ本人は意外にブレやすく、人に影響されやすいです。1期目もそうでしたが、トランプ大統領は前言撤回や方針転換が多く、朝令暮改は珍しくありません。

前述の世界観があるとはいえ、それは「信念」からは遠く、最後に話した人に影響されるそうです。他国との首脳会談が終わると、前回と違うことを言ったり、向こうの主張に乗っかったりします。

以前にも増して関税を強調したり、グリーンランド(デンマーク)の領有にこだわるのも、おそらく側近の誰かによる吹き込みです。

したがって、いちいち発言に過剰反応したり、ふり回される必要はなく、様子見と忍耐が求められます。そのうえで、トランプを真っ向から否定はせず、一定の理解を示しつつも、さりげなく誘導するのがセオリーです。

このあたりは相手次第なところが否めず、故・安倍首相のように波長が合えば、なにかと扱いやすいでしょう。逆に人間的にそりが合わず、悪い印象を固められた場合、いくら話しても成果は期待できません(ドイツのメルケルのように)。

人道主義的な一面も

なお、破天荒な言葉とは違って、トランプ自身は軍事力行使を好まず、死活的利益を守るときのみ、しぶしぶ介入する傾向があります。いつも自分の在任中は戦争が起きておらず、経済制裁と関税で圧力をかければ、何でも解決できると強調しており、本人は戦争嫌いなのは間違いありません。

アメリカの利益にならず、無駄に死人が出る介入は許せず、世界の警察官ではないというスタンスです。

このような非介入主義にもかかわらず、意外に人道主義的な一面を持ち、特に民間人の被害には敏感です。基本的に介入を避けつつも、あまりに人道的に見過ごせない場合、一転して軍事力を行使してきました。

たとえば、シリアでアサド政権が化学兵器を使うと、その空軍基地に懲罰的な空爆を行い、ロシアがウクライナへの空爆を強めると、一転して軍事支援にふみ切りました。

このあたりは善人の部分が目立ち、特に家族からの影響も大きいとされています。シリア空爆では娘のイバンカ、ウクライナ支援では妻のメラニアが関わり、親しい家族からの「要請」には弱いようです。

ノーベル平和賞がほしい

対外介入を避けがちとはいえ、平和的解決を志向する思いはあって、本人はノーベル平和賞を狙ってきました。

この平和賞への想いは意外に強く、ロシア=ウクライナ戦争の終結を急ぎ、ガザ侵攻の解決を焦り、ほかの紛争にも仲介を試みるなど、執着心の強さがうかがえます。

では、なぜノーベル平和賞がほしいのか?

ひとつは先ほどの「尊敬されたい気持ち」です。

さらなる大きな理由として、オバマ元大統領への対抗心があげられます。あまり知られていませんが、トランプが大統領選に出馬したのも、オバマの「いじり」が原因といわれてきました。

2011年のホワイトハウスの晩餐会において、オバマがトランプを公然といじり、恥をかかせたとされています。この晩餐会はトランプに限らず、辛辣な冗談を言いながら、みんなをいじり倒す(英語で「Roast」)恒例行事ですが、トランプはものすごく腹が立ったそうです。

当時の映像を見ると、表面上は苦笑いしているものの、目はほとんど笑っておらず、内心では怒っているのが分かります。このときの屈辱を忘れず、あのオバマを見返すべく、大統領選に出馬したわけですが、いまでも根に持っているようです。

晩餐会での2人の様子

晩餐会での2人の様子

これはバイデン前大統領にも当てはまり、彼がオバマ政権の副大統領であった以上、オバマに準じた批判対象になりました(前政権だからというのもあるが)。

いまなおバイデン政権を批判しながら、なにかとオバマ政権と比べることが多く、心のどこかで意識しているのがうかがえます。

そのオバマは2008年に「核なき世界」を主張した結果、ノーベル平和賞を受賞しました。自尊心と我の強い性格を考えると、因縁の相手が受賞した事実は重く、個人的な想いが与える影響は小さくありません。

コメント