操縦の難易度は世界一

航空機は第一次世界大戦で登場して以降、とりわけ偵察任務での活躍がすばらしく、太平洋戦争では偵察機による空母発見が勝敗を分けたほどです。

冷戦期にはカメラ性能の飛躍的進歩により、迎撃機が到達できない高高度での偵察飛行が行われました。

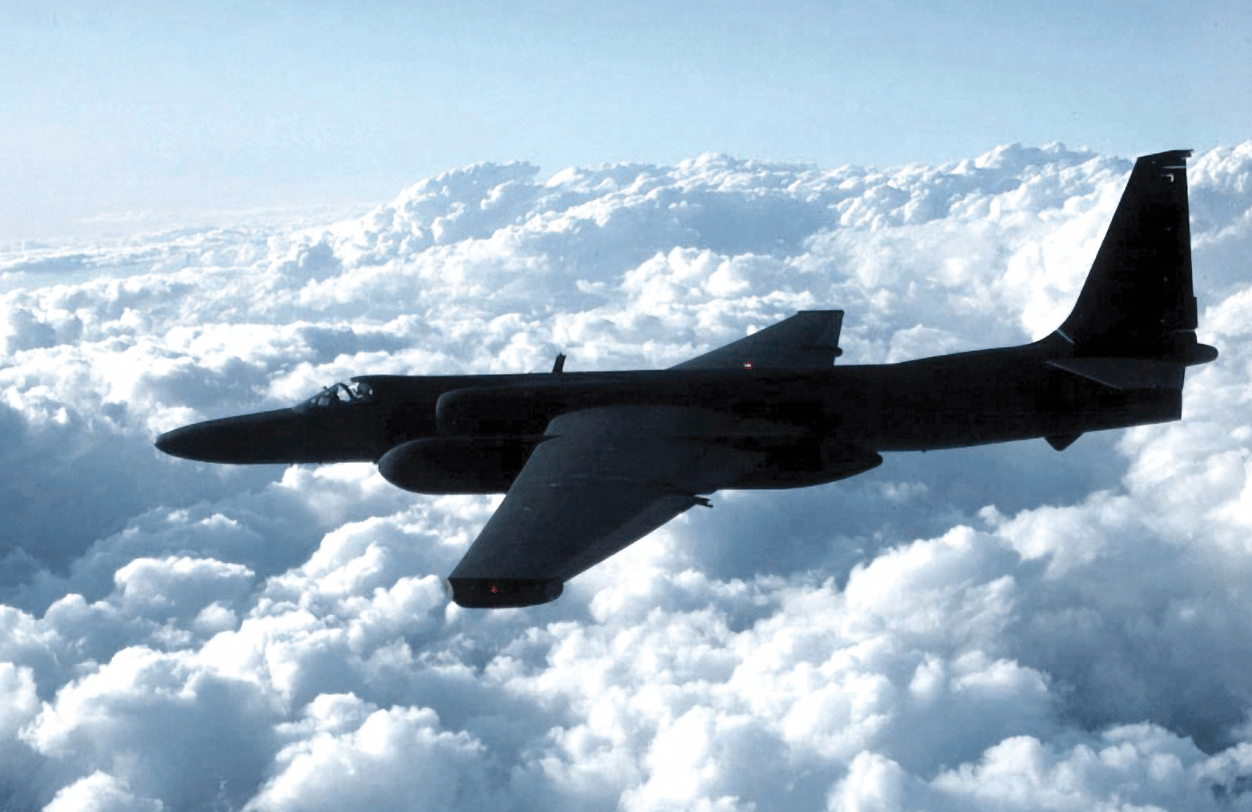

そして、アメリカは秘密に包まれたソ連領奥地を偵察すべく、いまも現役の「U-2ドラゴンレディ」を開発しました。

- 基本性能:U-2高高度偵察機

| 全 長 | 19.1m |

| 全 幅 | 31.4m |

| 全 高 | 4.88m |

| 乗 員 | 1名 |

| 速 度 | 最高マッハ0.7 (時速760km) |

| 航続距離 | 11,200km |

| 滞空時間 | 12時間 |

| 高 度 | 最大24,000m |

| 価 格 | 1機あたり約90億円(当時) |

U-2はソ連上空を高高度偵察する機体ですが、その開発資金はアメリカ軍ではなく、中央情報局(CIA)が出しました。

旅客機の2倍にあたる高度2万メートル以上まで飛び、ほぼ成層圏のレベルで活動できました。

ところが、成層圏は空気が極めて薄く、必要な揚力を生むには特殊な設計が必要です。それゆえ、U-2は細い機体でありながら、両翼は30m以上の長さになりました。

この設計で成層圏飛行は実現したものの、高高度飛行時の最高速度と失速危険域の差は18km/hしかなく、その操縦は世界一難しいと言われました。

ほかにも、高高度飛行のために軽量化を図り、カメラなどの偵察機材を除けば、必要最低限の装備しかありません。

この徹底した軽量化と長い翼のせいで、着陸時は機体が浮き上がりやすく、支援車両が滑走路で誘導しながら、両翼が地面に接触しないようにします。

あまりに繊細すぎる操縦が求められるため、ほんの一握りしかパイロットになれず、飛行中は快適性とは無縁の時間を過ごします。

単身用のU-2にはトイレすらなく、パイロットは宇宙服のような特殊スーツを着ながら、チューブ経由でトイレせねばなりません。

食事もチューブを介する形になり、ヘルメットにある数個の穴から通します。

高い偵察能力と撃墜リスク

さて、気になる偵察能力ですが、U-2の光学カメラは高高度撮影にもかかわらず、かなり精密な航空写真をもたらします。

たとえば、1962年にソ連がキューバにミサイルを運び込み、米ソは核戦争の一歩手前までいたりました。このキューバ危機において、アメリカはU-2で航空写真を撮り、ミサイルの詳しい種類まで特定できました。

一方、戦闘機が届かない高高度を飛べるとはいえ、冷戦期を通して5機が対空ミサイルで撃墜されました。

U-2は軽量化と引き換えに自衛機能がなく、至近弾でさえ致命傷になりかねない脆弱性を抱えています。

パイロットスーツは高高度脱出も想定していますが、敵地では味方による救助は望めず、冷戦期間中は偵察という任務の性質上、自決用の青酸カリが渡されていました。

コメント