離島防衛へ輸送力強化

中国から南西諸島を守るべく、陸上自衛隊は「水陸機動団」を発足するなど、従来の北方重視から離島防衛にシフトしてきました。

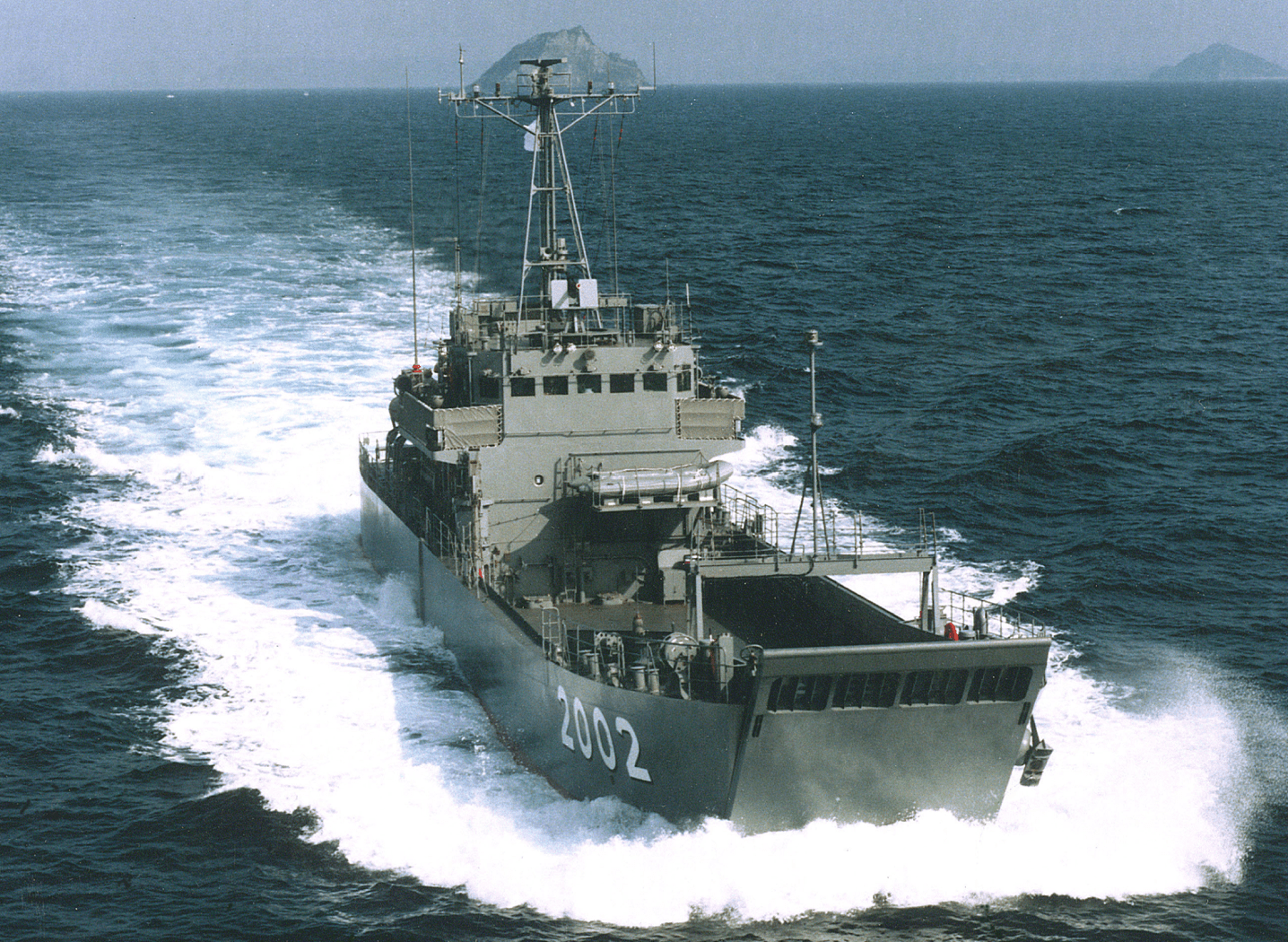

ところが、この離島防衛には海上輸送力が欠かせず、これを担うべき海上自衛隊の輸送艦艇が3隻の「おおすみ型」輸送艦、あとは退役間際の輸送艇1号型のみという状況です。

すなわち、現状では海上輸送力が足りておらず、「ナッチャンWorld」のような民間フェリーもチャーターしています。民間船の借上げや徴用はよくある話ながら、自己完結を目指す軍隊にとって、自前の手段を持っておくのに越したことはありません。

海自も次世代輸送艦、ひいては強襲揚陸艦まで考えているようですが、これら大型艦艇が整うには時間がかかります。

こうした状況をふまえて、陸自は海自とともに「海上輸送群」を創り、独自に輸送艦を確保することを決めました。

まずは、中型輸送艦(2,000トン級)と3隻の小型輸送艇(400トン級)を持ち、輸送艇1号型のような機動舟艇も建造します。そして、いずれは「中型輸送艦×2、小型輸送艇×4、機動舟艇×4」の10隻体制になる予定です。

これらで人員や装備、物資を運び、目的の離島防衛は言うまでもなく、災害派遣時の機動展開にも使われます。

船乗りになる陸自隊員

さて、陸自が独自の輸送艦を持つのに対して、まるで戦時中の旧日本軍のようだという声が出ました。

当時の陸海軍は協調・協力の精神がなく、それは戦争中に陸軍が自分たちで潜水艦を作るほどでした。これは海軍が制海権を失いつつあるなか、南方の守備隊に補給物資を送るべく、陸軍が独自に建造したものです。

しかし、今回の海上輸送群は陸・海の共同部隊であって、この点が戦時中の陸海軍とは大きく異なります。

そんな海上輸送群に所属する陸自隊員たちは、船に必要な知識とスキルを身につけるべく、海自の術科学校に入らなければなりません。

この学校では航法や機関、手旗・旗りゅう信号などについて学び、卒業後は「おおすみ型」輸送艦で勤務しながら現場経験を積みます。

それぞれ志願してやってくるとはいえ、基本用語の違いに直面するなど、やはり組織文化の壁は大きいようです。

たとえば、陸自では敬礼の角度が90度であるのに対して、海自は狭い艦内を考慮した45度になります。頭では理解していても、長年の染みついた慣習はなかなか抜けず、このあたりで苦労する人も多いとか。

こうした違いに加えて、船酔いにも悩まされるそうですが、それでも志望したうえで来ているためか、陸自では学べない、経験できないおもしろさが勝るそうです。

これまでも「サイバー防衛隊」ようなの共同部隊があったものの、輸送艦のような大型装備を共同運用するのは初めてになります。したがって、自衛隊の統合運用が進むなか、海上輸送群は陸・海の垣根を越えた新しい連携体制の試金石になるでしょう。

コメント