水面下で動く輸送艦計画

島嶼防衛で海上輸送力の確保が求められるなか、その中核を担うべき海上自衛隊の「おおすみ型」輸送艦は就役からすでに20年以上が経過していて、そろそろ後継を検討する時期に入りました。

こうした状況を受けて、海自は「新たな艦艇に関する調査・研究」という事業で強襲揚陸艦を想定した技術・知識に精通した人材を募集しています。

具体的には、水陸両用艦艇、輸送艦艇、ヘリコプター空母、掃海母艦に関する専門知識が求められているわけですが、これらが持つ機能を集約したものは強襲揚陸艦しかなく、少なくとも検討段階にあるのは間違いありません。

また、護衛艦を建造する三井造船やジャパン・マリン・ユナイテッド(JMU)が以前から強襲揚陸艦の構想案を発表していた事実を考えると、実際に導入する可能性が高いと考えられます。

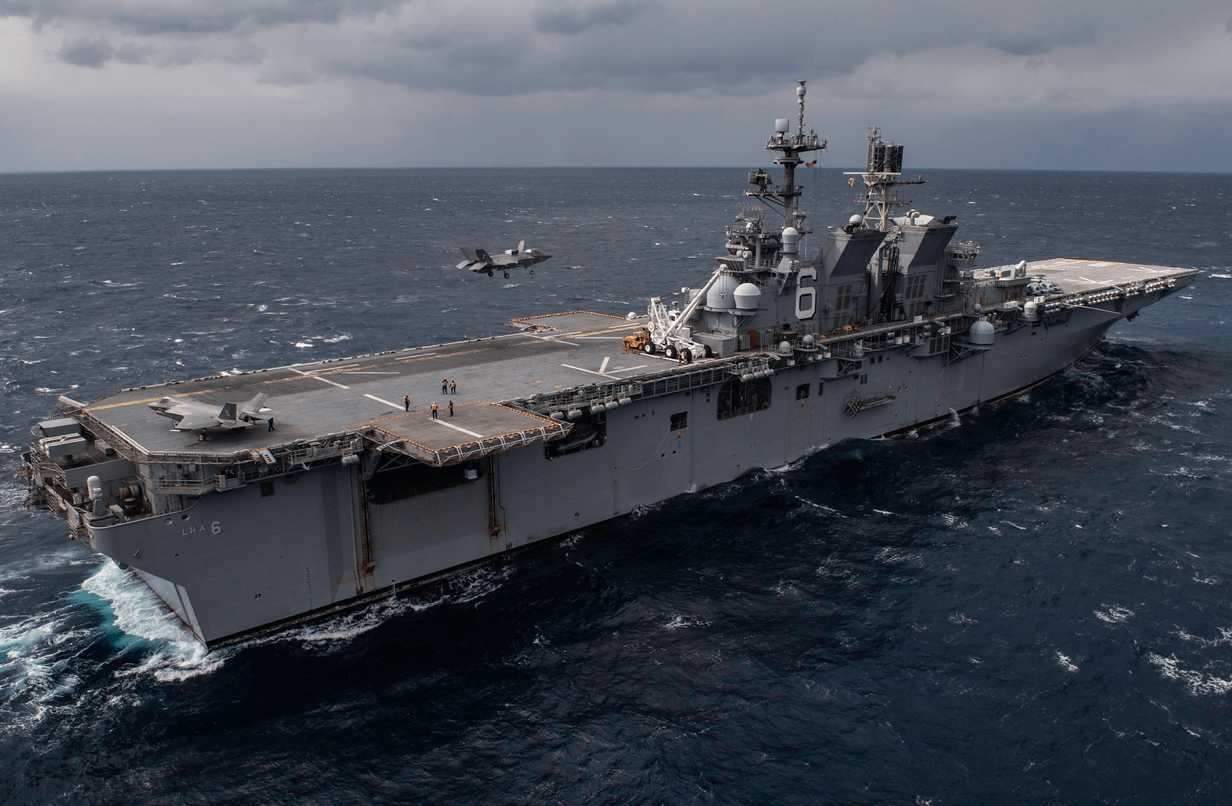

そもそも、強襲揚陸艦とは全通式甲板とそれを活用したヘリコプター運用能力を持ち、迅速な戦力展開によって上陸作戦の橋頭堡を確保するのが狙いです。

「おおすみ型」輸送艦は航空運用能力が限られていて、ヘリ空母の「ひゅうが型」は対潜哨戒の要としての役割があることから強襲揚陸艦にはなれません。

これに対して、空母化された「いずも型」は航空運用能力こそ高いものの、限定的な輸送力から強襲揚陸艦は務まらず、あくまで軽空母としての役目を果たす必要があります。

このような事情と「おおすみ型」で経験を積んできた点を考えると、海自が軽空母に続いて強襲揚陸艦を入手して、離島防衛を見据えた揚陸能力を確保するのは自然ともいえます。

「多用途艦」が有力候補

では、実際にどのような強襲揚陸艦が建造されるでしょうか?

三井造船とJMUが提示した案では、どちらも「いずも型」に近い規模の船体に航空機格納庫や車両搭載スペース、LCAC用のウェルドックが設けられています。

ほかにも、側面エレベーターを設置してV-22オスプレイやF-35Bステルス戦闘機の運用も視野に入れているようです。

まとめると、基本性能ではアメリカ海軍の強襲揚陸艦を目指しつつ、規模は若干小さくした形で、例えるならば輸送特化版の「いずも型」という印象です。

しかし、これらはあくまで民間企業の提示案であって、実際に建造されるものとは異なります。

海自が公募した条件をみると、「うらが型」掃海母艦の後継としても用いられる可能性が高く、純粋な強襲揚陸艦というよりはマルチ機能を盛り込んだ「多用途艦」になる見通しです。

そして、それは空母「いずも」「かが」の運用で得た経験値を反映したものになるでしょう。

現行の輸送艦艇だけでは海上輸送力が足りず、借上げ契約を結んでいる民間の高速フェリー「ナッチャンWorld」、陸上自衛隊が創設した海上輸送部隊を投入しても心許ないのが実情です。

よって、強襲揚陸艦の導入は、海上輸送力とヘリコプターを使った揚陸支援能力の強化に必ずつながります。しかも、2024年の能登半島大地震で改めて分かったように、地上道路が寸断された孤立地域に対しては、海上からの迅速救援が重要となります。

こうした場合、被災した港湾・岸壁には船舶が接岸できず、せっかく物資を運んでも揚陸できないケースが多いため、LCACやヘリコプターで荷揚げできる強襲揚陸艦がぴったりなのです。

つまり、輸送力とヘリコプター運用能力に優れた強襲揚陸艦は軍事作戦のみならず、災害派遣でも活躍しやすく、災害大国・日本にこそ必要な船舶のひとつです。

一方、人手不足が深刻な海自にさらなる大型艦を運用する余裕はなく、省人化と掃海母艦の乗組員枠を回すなどの工夫では限界があるので、強襲揚陸艦の導入がかえって負担を増やす結果になりかねません。

コメント