海自初のヘリ空母

海上自衛隊にとって空母保有は長年の悲願でしたが、その実現に向けて大きな一歩となったのが護衛艦として初めて全通式甲板を持ち、海自初のヘリ空母となった「ひゅうが型」の就役です。

- 基本性能:「ひゅうが型」護衛艦

| 排水量 | 13,950t(基準) |

| 全 長 | 197m |

| 全 幅 | 33m |

| 乗 員 | 360名 |

| 速 力 | 30ノット(時速56km) |

| 兵 装 | 20mm CIWS×2 垂直発射装置(16セル) 3連装短魚雷発射管×2 12.7mm機関銃 |

| 搭載機 | SH-60K哨戒ヘリ×3 MCH-101掃海/輸送ヘリ×1 ※最大搭載機数は11機 |

| 価 格 | 1隻あたり約1,000億円 |

空母建造構想を抱えてつつも、国内外の反応と政治的判断から実現できなかったせいで、まずは2機以上のヘリコプターを載せられる護衛艦(DDH)から歩みを始めました。

この試みは1990年代には全通甲板の「おおすみ型」輸送艦までいたり、2000年代に中国の軍事的台頭が明らかになると、今度は本格的なヘリ空母である「ひゅうが」「いせ」が建造されました。

最大の長所である航空運用能力は、1個護衛隊群に匹敵する11機ものヘリコプターを搭載できるうえ、護衛艦として初めて格納庫と甲板を結ぶエレベーターを設置しました。

4つのヘリ・スポットが設けられた飛行甲板は3機の同時離発着に加えて、陸自の攻撃ヘリやV-22オスプレイにも対応しています。ただし、通常時は3〜4機を載せつつ、あとは必要に応じて機数を増やす形です。

空母化は無理がある

航空運用能力・対潜哨戒能力を大きく強化した「ひゅうが型」に対して、よく見られるのは「空母化改修してF-35B戦闘機を載せられないのか?」という疑問。

結論から言うとできません。

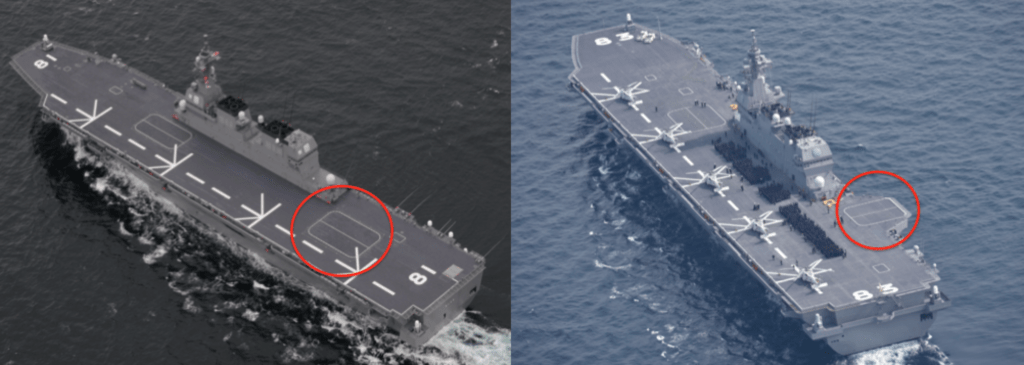

「ひゅうが型」の甲板は固定翼機の運用には長さが足りず、エレベーターはどちらも飛行甲板の真ん中にあるため、基本的に大型機には対応していません。

少し補足すると、大きい方のエレベーターは「長さ20m×幅13m」となっているので、理論上はF-35B戦闘機(全長15.6m・全幅10.7m)は載せられます。しかし、設置箇所の関係から作動中は飛行甲板が使えず、あまり実用的ではありません。

例えば、同じF-35Bを運用する英海軍のクイーン・エリザベス級空母、そして空母化された「いずも型」はどちらも全長が250m近くあって、1つのエレベーターは飛行機がはみ出してもいいように船の側面に設けられています。

さらに、飛行甲板はジェット機を想定した耐熱仕様ではなく、発進用のスキージャンプ台を設置したとしても、運用できるのは搭載燃料や兵器が制限された数機だけです。

つまり、多額の費用をかけて改修しても費用対効果が見込めず、逆に対潜哨戒能力を大きく損ねる恐れがあります。ヘリ空母の利点を犠牲にしてまで、無理やりF-35Bを載せる必要はありません。

旗艦、災害時の洋上拠点

「ひゅうが型」はその船体の大きさを活かして、司令部設備が備わっており、いわゆる艦隊旗艦としての役割を果たせるように通信機能と戦闘指揮システムが拡充されました。

戦闘力は新型レーダーのおかげで一部の護衛艦よりも広い探知範囲を持つ一方、対艦攻撃能力はありません。それでも、最低限の自衛能力しかない「いずも型」と違って、アスロック対潜ミサイルとESSM対空ミサイル向けの垂直発射装置(VLS)を装備しました。

広い甲板と格納庫、そして航空運用能力によって洋上の航空基地となった「ひゅうが型」は、現実味が帯びる島嶼防衛において、人員・物資の輸送拠点としても期待されています。

また、艦内には集中治療室と手術室を含む8つの病床があって、必要に応じて格納庫と甲板にも野戦病院を開設して簡易病院船として機能します。

あまり話題にならない「ひゅうが型」ですが、F-35B戦闘機の分だけ哨戒ヘリが削られる「いずも型」に代わり、対潜哨戒での重要性はさらに大きくなりました。

コメント