ノルウエー産の対艦ミサイル

北欧諸国といえば、平和なイメージが強いですが、実際はアメリカが買うほどの高性能兵器を作ってきました。

そのうち、ノルウェーはミサイル開発における評価が高く、最近の代表例といえるのが、「ナーヴァル・ストライク・ミサイル(NSM)」というものです。

- 基本性能:NSMミサイル

| 全 長 | 3.95m |

| 直 径 | 60cm |

| 重 量 | 407kg |

| 弾 頭 | 125kg |

| 速 度 | マッハ0.95(時速1,170km) |

| 射 程 | 200km |

| 価 格 | 1発あたり約3億円 |

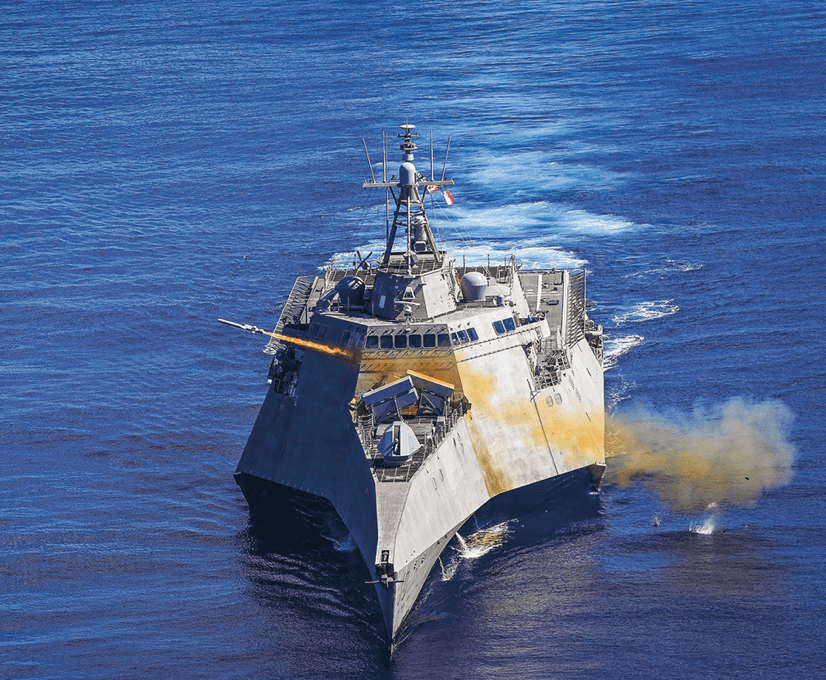

NSMとは「海軍向けの打撃ミサイル(Naval Strike Missile)」の略であって、高いステルス性と電波吸収剤により、レーダーに映りづらくなりました。

2012年から配備が始まり、開発元は「NASAMS」でも有名なコングスベルグ社です。

ミサイルはGPS機能、または自身のセンサー・計器類(慣性航法装置)を使い、入り組んだ沿岸部でも運用すべく、地形の照合能力も与えられました。

海面スレスレで探知を避けたあと、最終フェーズでは赤外線画像による誘導に切り替わり、不規則な旋回を行いながら、迎撃を回避します。

弾頭には高性能爆薬を組み込み、破片を飛び散らしながら、目標にダメージを与えますが、最も効果的なタイミングで起爆すべく、多機能信管も内蔵しました。

しかも、突入時は喫水線付近を狙ってくるため、被弾後は海水の流入で復旧困難になる仕組みです。

基本的には対艦攻撃用ですが、地上目標にも使えるうえ、

ハープーンに代わる兵器

アメリカのハープーンと比べたら、NSMはコストこそ高いものの、ステルス性や迎撃回避能力では上回ります。

ハープーンは実績と信頼性が高いとはいえ、すでに登場から半世紀以上が経ち、アップグレードしても陳腐化が否めません。

したがって、アメリカは後継として「LRASMミサイル」を導入しつつも、前述の沿海域戦闘艦に加えて、「コンステレーション級」フリゲートではNSMミサイルを採用しました。

さらに、アメリカ海兵隊は中国海軍を撃破すべく、無人対艦兵器の「NMESIS(ネメシス)」を導入しましたが、ミサイルはNSMを使用しています。

こうしてアメリカがNSMにシフトするなか、ポーランドやドイツでも導入が進み、前者はバルト海の沿岸防衛用に地上発射型を選びました。

日本は派生型を導入

さて、次に日本への導入の可能性について。

海上自衛隊はハープーンのみならず、国産の90式艦対艦誘導弾、17式艦対艦誘導弾を運用しており、陸上自衛隊も国産の88式地対艦誘導弾、12式地対艦誘導弾を沿岸防衛で使っています。

地対艦ミサイルとその派生技術に限れば、日本はこの分野にかなり強く、防衛産業の保護という意味でも、あまりNSMを買うメリットはありません。

さはさりながら、NSMの派生型は導入します。

それが「Joint Strike Missile(JSM)」というもので、F-35戦闘機向けのステルスミサイルです。長射程のJSMミサイルを搭載すれば、航空自衛隊のF-35は対艦・対地攻撃能力を確保できるわけです。

コメント