最新の国産地対艦ミサイル

陸上自衛隊は敵艦船の撃破という役割も持ち、長年にわたって88式地対艦ミサイルを運用してきましたが、現在は「12式地対艦ミサイル」への更新が進んでいます。

この30年間で水上艦船の防空能力が進化するなか、12式地対艦ミサイルはこれら防空網を突破して、確実に撃破できる切り札として開発されました。

- 基本性能:12式地対艦ミサイル

| 重 量 | 700kg |

| 全 長 | 5.0m |

| 直 径 | 0.35m |

| 速 度 | 時速1,100km以上 |

| 射 程 | 200km以上 |

| 価 格 | 1発あたり約4億円 |

SSM(Surface to Ship Missile)の略称で知られる地対艦ミサイルは、数億円の価格と引き換えに軍艦という高価値目標を撃破できるため、費用対効果に優れた兵器となっています。

日本では内陸の山間部から発射すれば、敵に探知されづらく、冷戦期を通じて「地対艦ミサイル連隊」の整備に注力してきました。

そして、この地対艦ミサイル連隊の中核を担うのが、6発の対艦ミサイルを搭載したトラックになりますが、ほかにも射撃管制装置や捜索レーダー、再装填装置とひとつのシステムを組んで運用されます。

12式地対艦ミサイルでは、海上自衛隊のP-1哨戒機とリアルタイムで情報共有ができるようになり、最新情報に基づきながら飛行経路が修正可能になりました。しかも、大小の目標を識別する能力も高まり、より確実な命中を期待できます。

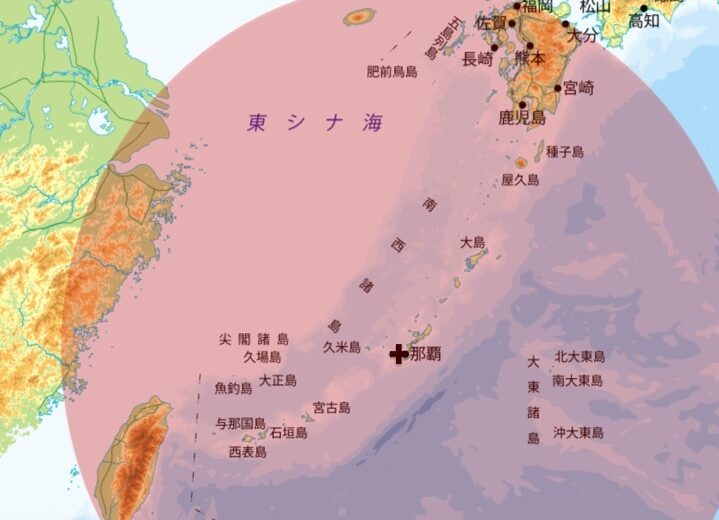

東シナ海全域を射程圏内へ

射程距離については約150〜200kmとされるなか、敵の射程圏外から攻撃する「スタンド・オフ能力」の獲得を急ぐべく、これを900kmまで延伸した「能力向上型」を開発中です。

もし、これが南西諸島に配備された場合、東シナ海全域が余裕で射程に収まり、中国海軍にとっては厄介すぎる状況になります。

この能力向上型はF-15J戦闘機から発射するタイプも開発予定で、同じ国産の「ASM-3(改)」とともに、航空自衛隊の対艦攻撃能力を大きく強化すると期待されています。

900kmに延伸した場合の射程図

900kmに延伸した場合の射程図

最終的には射程を1,500kmまで伸ばす話も出ていて、トマホーク巡航ミサイルの導入による対地攻撃能力と合わせて、防衛政策の大転換を示す代表例になりそうです。

中国海軍の拡張が止まらない一方、海自は人も予算も足りておらず、真正面から対抗するのは不可能です。そうなれば、費用対効果に優れた長射程ミサイルで「日本版A2AD」を作るしかなく、これを構成する重要ピースとして12式地対艦ミサイルとその能力向上型は欠かせません。

-160x90.jpg)

コメント