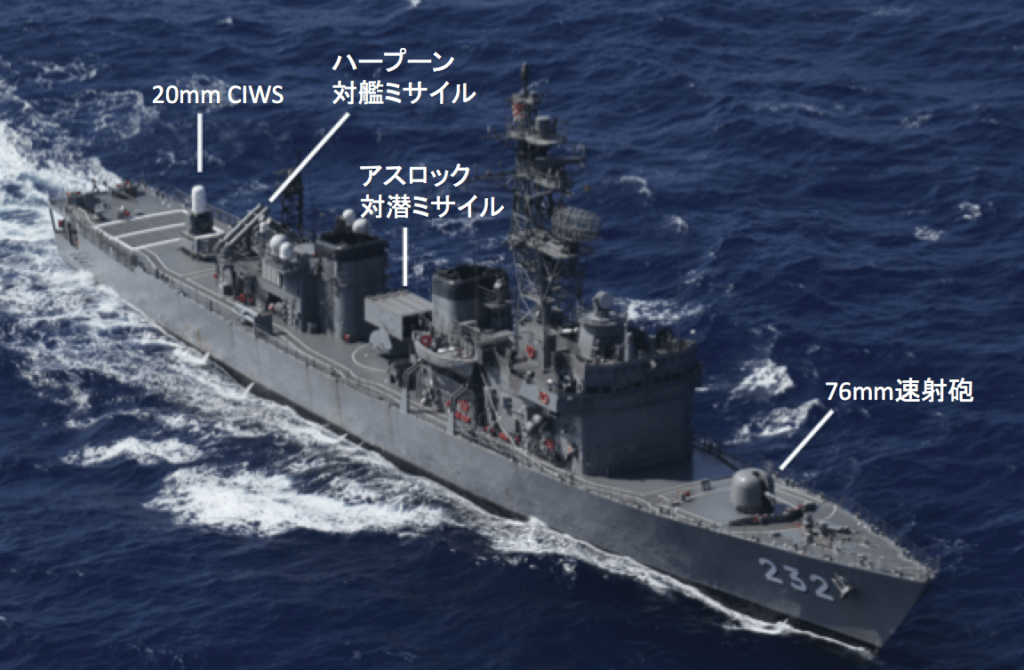

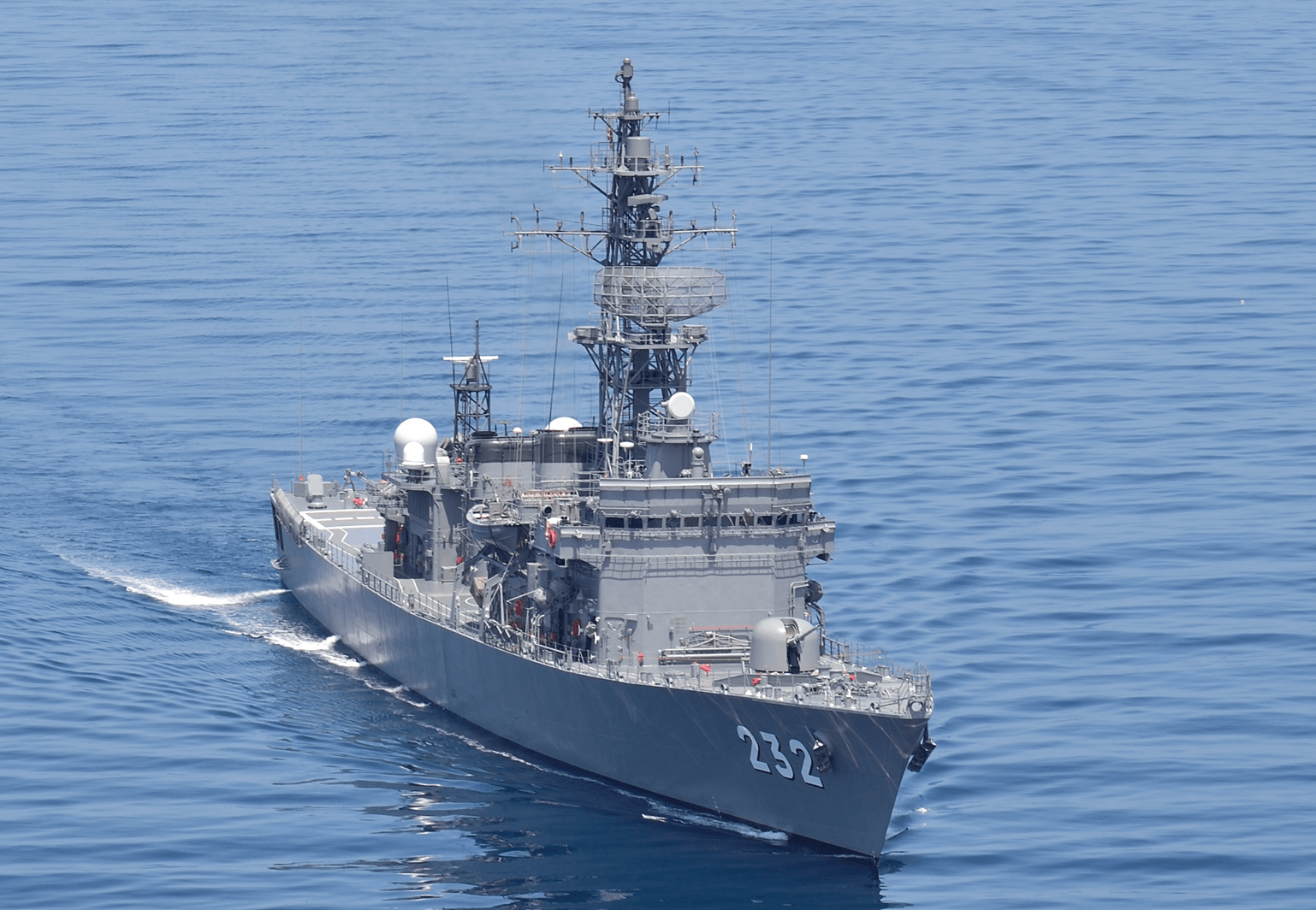

沿岸防衛用のDE

海上自衛隊では水上戦闘艦を「護衛艦」と呼び、ヘリ空母やイージス艦のみならず、沿岸防衛用の小型艦も含まれてきました。同じ護衛艦といえども、これら艦艇は「DE」という分類になり、汎用護衛艦よりは小さく、総合能力では劣ります。

しかし、最後のDEとなった「あぶくま型」の場合、沿海域用にしては重武装を誇り、日本の沿岸防衛戦力の主力を担ってきました。

- 基本性能:「あぶくま型」護衛艦

| 排水量 | 2,000t (基準) |

| 全 長 | 109m |

| 全 幅 | 13.4m |

| 乗 員 | 120名 |

| 速 力 | 最大27ノット (時速50km) |

| 航続距離 | 最大10,000km |

| 兵 装 | 76mm速射砲×1 20mm CIWS×1 ハープーン対艦ミサイル×8 アスロック8連装発射機×1 3連装短魚雷発射管×1 |

| 価 格 | 1隻あたり約250億円 |

海自では「護衛隊群(主力艦隊)」には汎用護衛艦を使い、沿岸防衛を担う「2桁護衛隊(地方隊)」にはDEを配備してきました。そのうち、「あぶくま型」は平成の幕開けとともに就役して、新しい対空・水上レーダーに加えて、電波妨害機能と船舶監視用の赤外線暗視装置を備えました。

一方、同時期の「あさぎり型」汎用護衛艦と比べると、戦術情報処理システムを持っておらず、同じ兵装を使うにしても、やはり能力面でハンデが否めません。この情報処理装置については、簡易版を追設する案があったものの、結局は実現しませんでした。

あくまで日本近海で活動するため、対空ミサイルを搭載しておらず、防空面では76mm主砲、20mm CIWSが頼みです。これも計画段階をふりかえると、防空ミサイルの話が出たところ、RAMミサイルを後日装備することになりました。

ただ、これも実現しないまま、今日にいたっています。

対潜用に「アスロック対潜ミサイル」と短魚雷はありますが、前者は予備弾がなく、ランチャーにある8発のみです。ソナーも曳航式のタイプを追加予定でしたが、こちらも最終的に話が流れました。

ヘリ格納庫を持っておらず、航空運用能力がないとはいえ、ヘリからの人員・物資の降下、ヘリに対する空中給油は可能です。空中給油を行う場合、ヘリが後部甲板の上空で待機しながら、給油ホースを受け取って補給します。

以上のように情報処理能力、対空・対潜兵装では汎用護衛艦に劣り、追加予定の装備品は実現せずに終わりました。

明らかに物足りない感がありますが、これは汎用護衛艦と比べた場合です。沿岸防衛向けの「DE」という点に基づき、似た役割の外国艦船と改めて比較したら、実際は重武装の部類の入り、外洋航行力と居住性も良好でした。

さらに、前級の「ゆうばり型」と比べても、対空・対潜、電子戦能力は大きく伸び、対艦攻撃能力は汎用護衛艦と変わらないレベルになりました。

すなわち、DEという観点で考えれば、「あぶくま型」は充実していたわけです。

退役後はフィリピンへ?

さて、計6隻の「あぶくま型」が建造されたあと、海自では新たなDEは造らず、護衛隊群で「お役御免」になった旧式艦を使ってきました。その結果、「あぶくま型」は最後のDEになり、旧式艦とともに沿岸警備を担いますが、中国海軍の急拡大で状況は一変しました。

沿岸防衛戦力の近代化を急ぐなか、従来の「あぶくま型」と旧式護衛艦では足りず、新たに「もがみ型」フリゲートが登場しました。この新型フリゲートが後継を担い、「あぶくま型」は2027年度までに退役します。

そして、本来はスクラップすべきところ、なんとフィリピンへの輸出が決まり、実際の船を視察してもらったあと、いろいろ装備を変更・追加するそうです。

フィリピンといえば、対中国では日本と同じ利害を持ち、ASEAN諸国では最も中国と対峙してきました。それゆえ、この10年で日比両国の協力・連携は一気に進み、いまや準同盟国といえる関係になりました。

ところが、フィリピンは海・空の戦力が弱く、とても中国軍には太刀打ちできません。この弱点は中国を利する形になり、日本はフィリピンに巡視船を供与するなど、海洋監視能力の強化を支援してきました。

それでも、海軍の主力はフリゲート4隻しかなく、現状では中国海軍の足元にもおよびません。韓国に新型艦を発注したといえども、フィリピンの懐事情や運用能力を考えると、いきなり大量の新鋭艦はそろえられません。

今回の中古護衛艦の輸出により、すばやく海軍力の強化を図り、とりあえず対中国用の「数」を確保する狙いです。慣れない日本船ですが、共通の同盟国であるアメリカ製の兵装も多く、訓練次第では即戦力化が望めるでしょう。

また、いきなり6隻の軍艦が手に入り、一気に戦力向上を果たせる点をふまえると、フィリピンには「お得」な買い物です。ただし、まだ戦力としての価値はあれども、老朽化でガタが来ているうえ、情報処理能力の欠如にともない、現代のネットワーク戦闘には対応できません。

このあたりは改修次第で変わり、結局はどこまで手を加えながら、相手を満足させるかに尽きます。下手すると、要求内容では仕様の変更よりも、新造船の方が安く済み、戦力かも早いかもしれません。

一方、日本は破格の値段で売り、事実上の「供与」になるでしょうが、それは国益には合致します。なぜなら、フィリピンが軍事力を強化すると、その分だけ中国軍の戦力分散、対日圧力の軽減を期待できます。

対中国の同志国である以上、それなりの能力は備えてもらわねばならず、すでに使い終わった軍艦を売り払い、それで味方を強化できるならば、日本にはメリットしかありません。

維持・整備の部品供給など、中古ならではの課題は残るものの、今回の輸出で実績をつくれば、フィリピンからの将来的な受注、輸出先の拡大も見込めます。

なお、現状の防衛装備移転3原則に引っかかり、そのままでは護衛艦を輸出できないことから、「共同開発」という体裁になります。英伊との次期戦闘機開発と同じく、あくまで共同開発という形にすれば、法律の壁を越えられるわけです。

相手のニーズに合わせながら、中古護衛艦の装備を一部変更すると、共同開発になるのは無理な理屈とはいえ、日本の得意な「解釈」による突破が発動しました。

コメント