新しいコンセプトのフリゲート

拡大する中国海軍への対処を迫られるなか、海上自衛隊は多機能・省人化をコンセプトにした「もがみ型」を量産しました。

これは従来の護衛艦とは全く異なり、限られた人的資源をやり繰りしながら、護衛艦の稼働率を上げる新しい試みです。

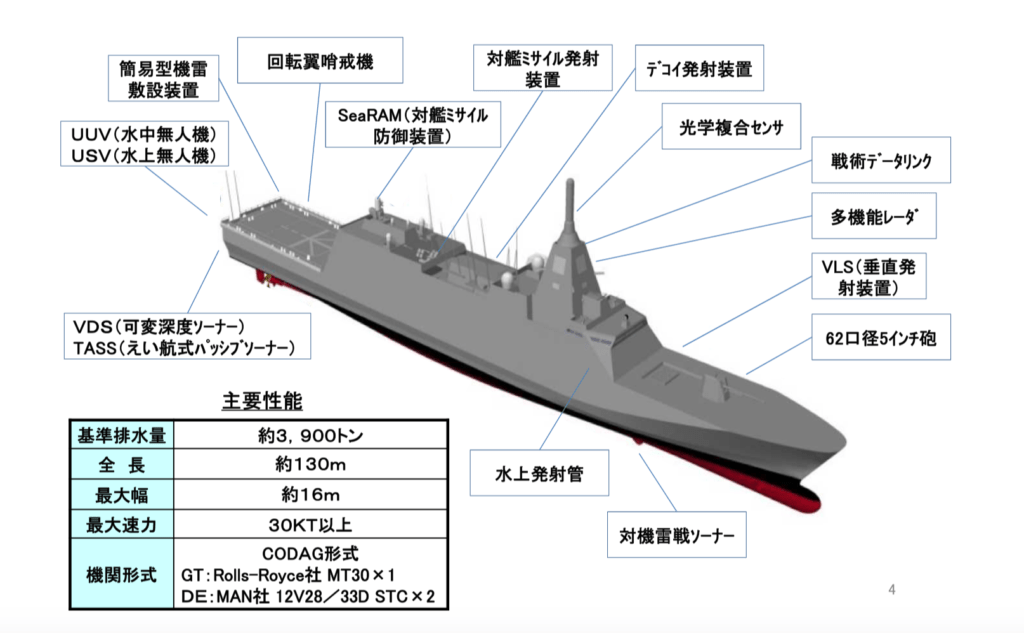

- 基本性能:「もがみ型」護衛艦

| 排水量 | 3,900t(基準) |

| 全 長 | 133m |

| 全 幅 | 16.3m |

| 速 力 | 30ノット(時速55.6km) |

| 乗 員 | 90名 |

| 兵 装 | 5インチ速射砲×1 垂直発射装置(VLS)×16 防空ミサイル11連装発射機×1 対艦ミサイル×8 3連装短魚雷発射管×2 12.7mm機関銃×2 |

| 建造費 | 1隻あたり約460〜500億円 |

かつては「30FFM」と呼ばれており、多様に広がる任務に対応すべく、多機能艦(マルチ艦)として登場しました。艦種記号も「DD」ではなく、フリゲートを指す「FF」に機雷戦(Mine)と多目的(Multi)の「M」を加えた「FFM」になりました。

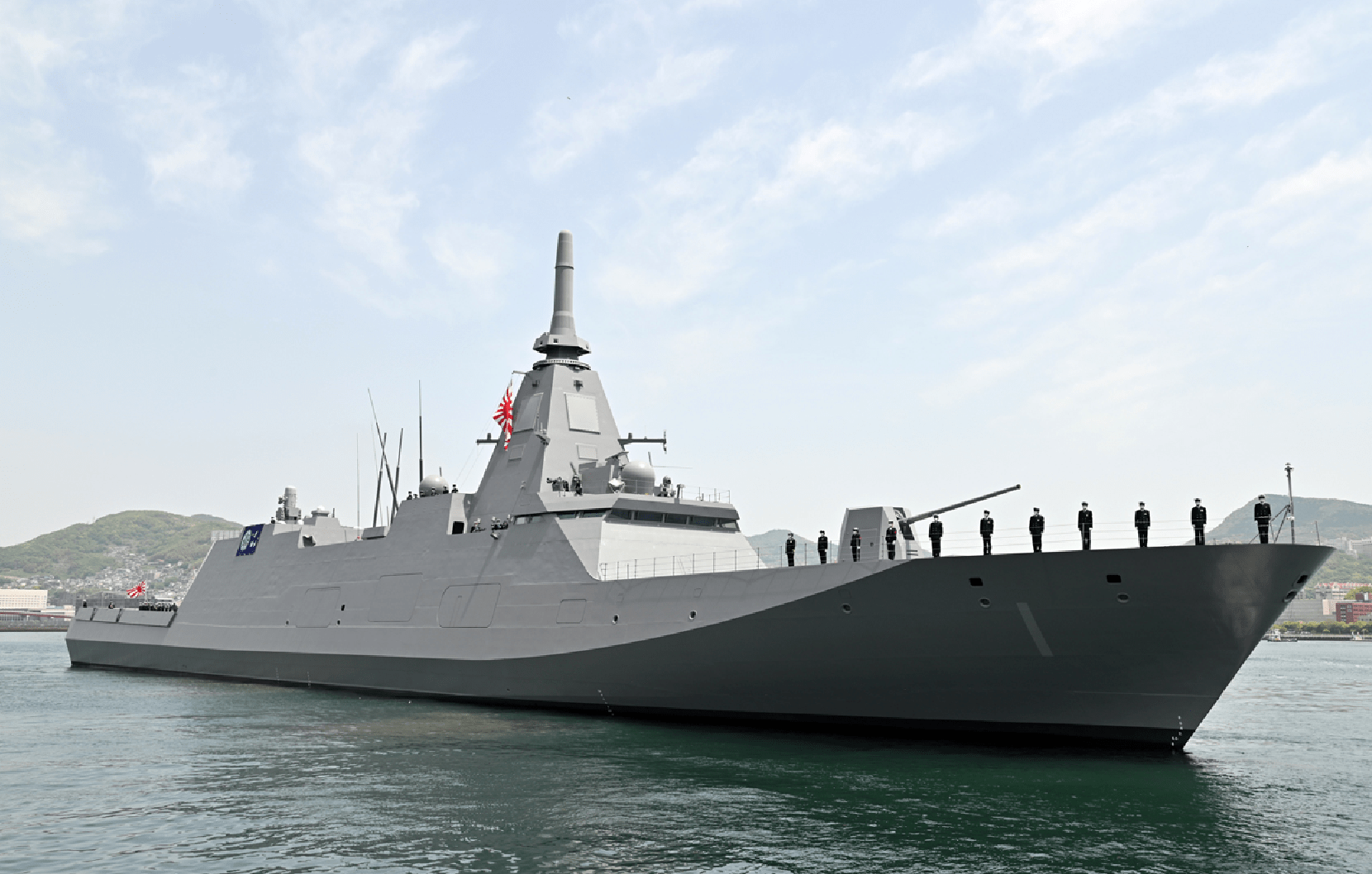

ステルス重視のデザインを持ち、近未来を思わせる外観になりましたが、それはアメリカの沿海域戦闘艦(LCS)に近いといえます。

また、汎用護衛艦は約150〜200名が乗るのに対して、「もがみ型」は機雷戦能力が追加されたにもかかわらず、自動化・無人化によって90名に抑えました。

この省人化を支えるのが「統合艦橋システム」「統合管制システム」という画期的なシステムです。前者で操艦を最低3名で可能にしながら、後者は艦橋やソナー室に分かれていた機能を戦闘指揮所(CIC)に集約しました。

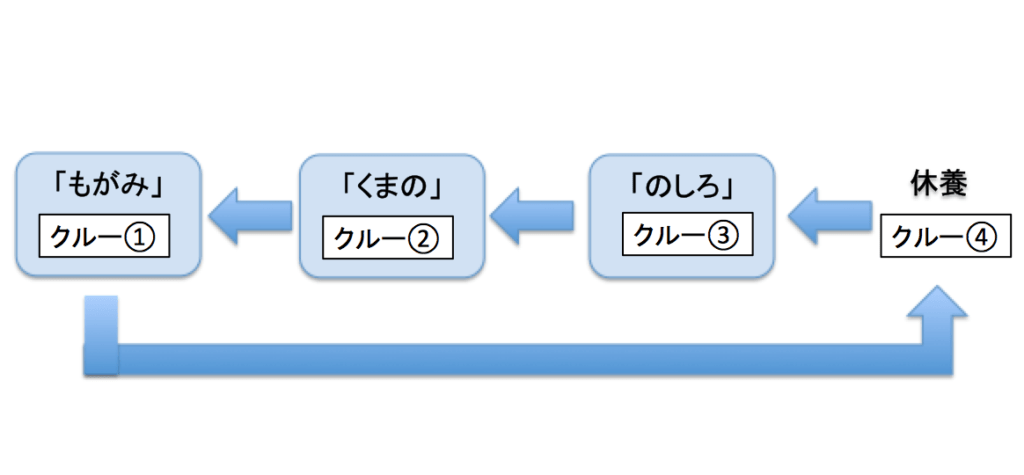

さらに、初めて「クルー制」を取り入れたところ、3隻に計4組の乗組員を配置する仕組みになり、整備・補修以外の停泊期間が短くなりました。ただし、普段の乗組員数は90名ですが、戦時では60人体制になり、全体の稼働数を増やすつもりです。

その代わり、被弾時のダメージ・コントロールは半ばあきらめており、 CICが破壊された場合はすぐに艦を放棄します。ダメージ・コントロールの指揮室、予備のCIC機能はなく、乗員脱出と別のフリゲートへの再配置を狙った形です。

思い切った省人化で稼働率は高まったものの、一人あたりの負担が増えた側面は否めず、これまでの護衛艦とのギャップもあってか、現場では戸惑いの声もあるようです。さはさりながら、「むらさめ型」のときも似たような反応だったため、慣れるまでは仕方ないといえます。

装備面についていえば、当初はコンパクト重視で最低限しか持たず、汎用護衛艦には見劣りするはずでした。それが船体の大型化にともない、垂直発射装置(VLS)が搭載されたほか、各兵装の拡充も図られました。

ただし、VLSは5番艦以降しか搭載しておらず、それ以前の艦はあとから追加予定です。このVLSはアスロック対潜ミサイルを使うためですが、対空火力の増強目的でESSM対空ミサイルも載せると思われます。

仕上がった「もがみ型」を見れば、その自衛能力は汎用護衛艦に準ずるレベルになり、対機雷用ソナーや機雷敷設装置、水上・水中無人機による機雷戦能力も確保しました。

一方、対潜能力は「SH-60哨戒ヘリ」に頼る部分が大きく、本格的な対潜捜索ソナーはありません。それでも、曳航式ソナーと短魚雷発射管は装備しているため、対潜戦闘そのものは可能です。

コメント