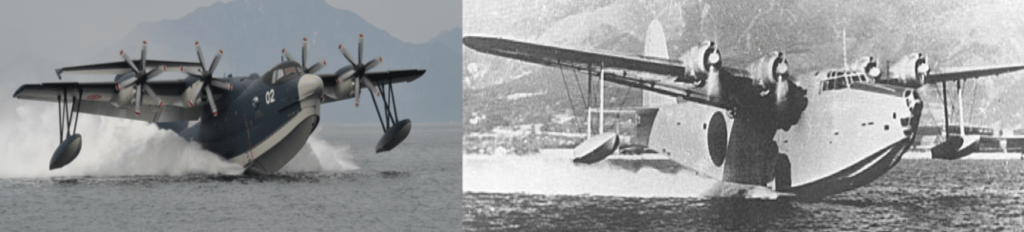

第二次世界大戦の傑作機を継ぐ

海を守る海上自衛隊にとって「海上救難」も重要任務のひとつであり、そのための専用機として今では珍しい飛行艇を運用しています。

ただし、「US-2」と呼ばれるこの機体は海上保安庁の救難機と違って、本来の目的は撃墜された味方搭乗員を救うことです。

とはいえ、交戦状況下での戦闘救難捜索は主に航空自衛隊の救難隊が担い、US-2は敵が活動しておらず、救難ヘリでは間に合わない、到達できない場所まで駆けつけるもの。

⚪︎基本性能:US-2救難飛行艇

| 全 長 | 33.3m |

| 全 幅 | 33.2m |

| 全 高 | 10m |

| 速 度 | 時速580km |

| 航続距離 | 約4,700km |

| 高 度 | 約9,000m |

| 乗 員 | 11名 |

| 着水可能波高 | 3m |

| 価 格 | 1機あたり約100〜120億円 |

2007年から配備が始まったUS-2は、旧日本海軍の傑作機「二式飛行艇(二式大艇)」を誕生させた会社の後継である新明和工業が開発したため、二式大艇の再来ともいわれています。

まず、救難飛行艇にとって重要なのは航続距離、そして荒れた海面への着水能力です。航続距離は本州〜小笠原諸島などもカバーできる約4,700kmを誇り、実際に日本最東端・南鳥島から傷病人を緊急搬送した実績があります。

そして、2点目についても、波高3メートルというかなり荒れた海面でも着水可能なので、台風接近時のような気象条件を除けば、周辺海域のほとんどに対応しています。他国の飛行艇の限界が波高1〜2mである点を考えると、US-2の方が一歩抜きんでているのが分かります。

しかも、US-2は最短280mで離水、330mで着水できる短距離離着水能力も持ち合わせているのです。

こうした高い能力を支えているのが、海面記録から波高と波長を自動解析する計測機器、そして荒れた環境下でも操縦性を確保するコンピュータ制御のアシスト機能「フライ・バイ・ワイヤ」です。

在日米軍司令官も助けた救難能力

そんなUS-2は、救難案件が発生したら現場海域まで最短距離で飛んだ後、海面監視用の赤外線装置と要救助者の座標を示す目標捕捉装置を使いながら捜索します。

ちなみに、US-2以前の機体は与圧されておらず、低気圧帯などを迂回せざるを得ないなど、なかなか最短距離飛行が難しかったようです。

飛行艇であるUS-2は基本的に洋上着水を想定してますが、格納式の車輪も付いていることから通常の飛行場にも着陸できます。そのため、飛行場がない離島で急患が出たときは、出動したUS-2が近くに着水して患者を収容、本土や大きな島の飛行場に緊急搬送するケースが見られます。

このように海上救難機として極めて優秀なUS-2は、2013年に太平洋をヨットで横断中だったキャスターの辛坊治郎を宮城県沖1,200kmで救助したことで話題になりました。

ほかにも、有名なエピソードとしてあげられるのが、1992年に日本沖1,100kmの地点に墜落した米空軍の戦闘機パイロットを救助した事例。

真冬の太平洋で5時間漂流後、無事救助されたこのパイロットは、2015年には在日米軍司令官のドーラン中将として日本に赴任しました。就任式でもこの一件に言及して感謝するなど、US-2は意外な形で日米同盟に寄与したといえます。

進まない海外輸出とアメリカによる注目

このようにUS-2は現存する飛行艇の中では間違いなくトップクラスですが、高性能すぎるがゆえに運用と整備が難しく、飛行艇導入に関心を示すインドやタイ、インドネシアにとっては「オーバースペック」でした。

さらに、1機100億円超えという高価格も輸出には不利で、海自ですら8機の保有にとどまっています。よって、新明和工業も採算性の低さから撤退を示唆している有様です。

そもそも、飛行艇需要が少ないなか、民間向けの開発や海外輸出を通じてコスト削減を狙ったものの、結局は全て頓挫しました。それでも、防衛装備品の輸出となった場合、非殺傷装備で高い人命救助能力を持つUS-2が日本の「イチ押し商品」なのは間違いありません。

そんななか、アメリカの有力シンクタンク「CSIS」が公表した台湾有事シミュレーションの中で、米海軍の海上救難体制の不備とともに、こうした弱点を補う存在として海自のUS-2に言及している部分がありました。

多数の戦闘艦艇および航空機の喪失が見込まれる台湾有事では、漂流する味方をいち早く救出する海上救難機の出番が見込まれるため、US-2が本来任務でアメリカからも注目を集めた形です。

コメント