空から潜水艦を狩る鬼

海上自衛隊は世界有数の規模と実力を持ちますが、なかでも秀でているのが潜水艦を見つけて狩る対潜能力です。そして、これを支えているのが多数運用されている対潜哨戒機という航空機になります。

そもそも「海の忍者」とも呼ばれる潜水艦を発見するのは非常に困難で、最強の原子力空母やイージス艦も潜水艦の雷撃には脆弱です。

したがって、潜水艦を発見することが出来るか否かが現代海戦の勝敗を分けるわけですが、海自の前身たる旧日本海軍は米潜水艦によって数えきれないほどの軍艦や輸送船を撃沈され、海上交通路が完全破壊されるという経験をしました。

この反省を生かした戦後の海自は対潜哨戒に並々ならぬ努力を注ぎ、アメリカをも上回るとされるその対潜能力を支える柱のひとつがP-3C哨戒機です。

⚪︎基本性能:P-3C哨戒機

| 全 長 | 35.8m |

| 全 幅 | 30.4m |

| 全 高 | 10.3m |

| 速 度 | 時速607km |

| 乗 員 | 11名 |

| 航続距離 | 約6,700km |

| 価 格 | 1機あたり約100億円 |

「Orion(オライオン)」の愛称を持つP-3C哨戒機は、もともとアメリカが1950年代に開発したP-3哨戒機の派生型になります。

旅客機をベースに開発されたP-3シリーズは、ゆとりある設計のおかげで多くの機材を置いたり、改造がしやすいのが特徴です。

また、哨戒機に欠かせない長時間の滞空能力も与えられた結果、P-3Cは空中給油機能がないにもかかわらず、最長15時間の連続飛行を行えます。

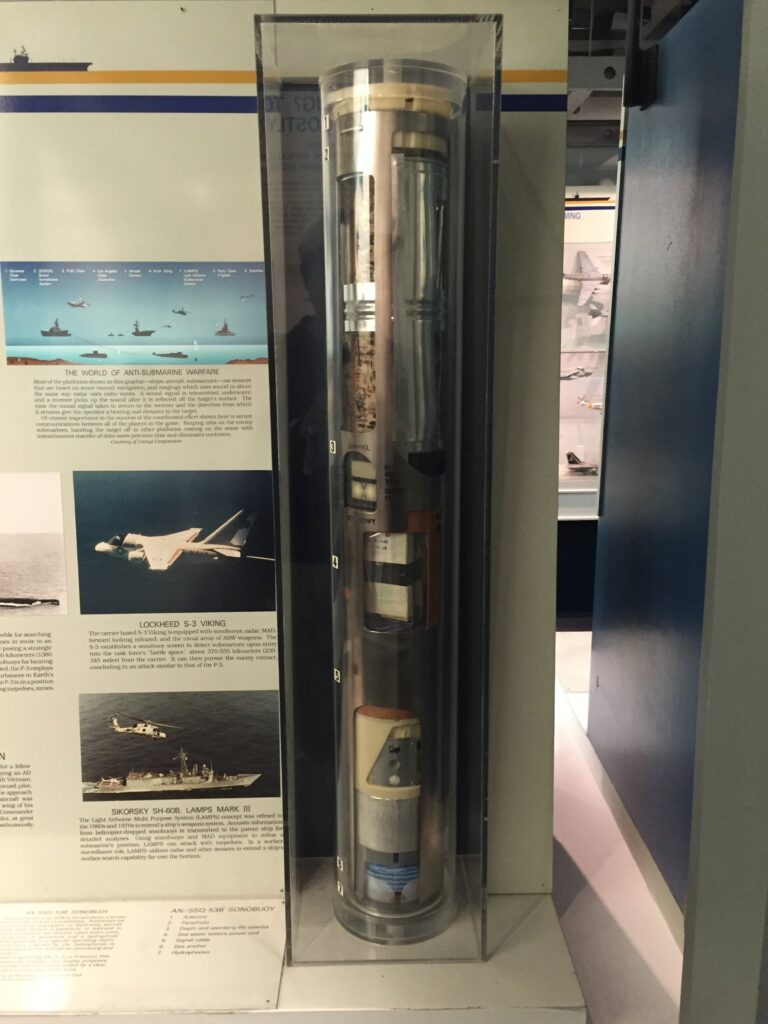

気になる対潜能力については、機体下部から潜水艦を探知する簡易ソナー「ソノブイ」を投下したり、赤外線暗視装置やレーダーを使って発見に努めます。その能力は1機で四国と同じ面積をカバーできるほどです。

これらの能力を表す出来事として、配備まもない1983年に起きた「P-3Cショック」があげられます。これは演習中にP-3Cが次々と海自潜水艦を発見して、それまで圧倒的優位性を誇っていた潜水艦隊に衝撃を与えた事件です。

ほかにも、耐久性・拡張性に優れていることから改修しやすく、一部機体は情報収集や電子戦を行う派生型に改造されました。

一方、近年は対潜哨戒のみならず、海賊や不審船を対象とした洋上監視任務に従事するケースが多く、人員輸送や海上救難、観測業務にも駆り出されています。よって、汎用性を表すために現在は対潜哨戒機ではなく、単なる「哨戒機」へと名称変更されました。

国産「P-1」へ順次更新中

対潜の鬼を目指した海自は、冷戦期には100機近いP-3Cを配備していましたが、これは世界展開するアメリカの200機と比べて「異常」ともいえる数でした。

おかげで周辺海域の潜水艦をほぼ全て把握していたといわれており、仮想敵のソ連海軍を封じ込める役割を果たしました。

海自の対潜能力を強化したP-3Cも、さすがに老朽化にともなうP-1哨戒機への更新の真っ最中で、現在の保有機数は40機ほどになりました。

コメント