警戒監視網をバックアップ

現代戦が航空機やミサイルによる攻撃で始まるなか、真っ先に狙われやすいのは防空網の中核であるレーダーサイトです。

日本では航空自衛隊のレーダーサイト基地が計28カ所ありますが、もし攻撃や故障などで機能しなくなった場合、その空白地帯から侵入を許してしまいます。

ゆえに、空いた穴はできるだけ早くふさがねばならず、そのときに登場するのが早期警戒管制機、もしくは移動警戒隊のレーダーです。

今回解説する後者については、空自で4つの移動警戒隊が編成されており、それぞれに「J/TPS-102A」という移動式の3次元レーダーが与えられました。

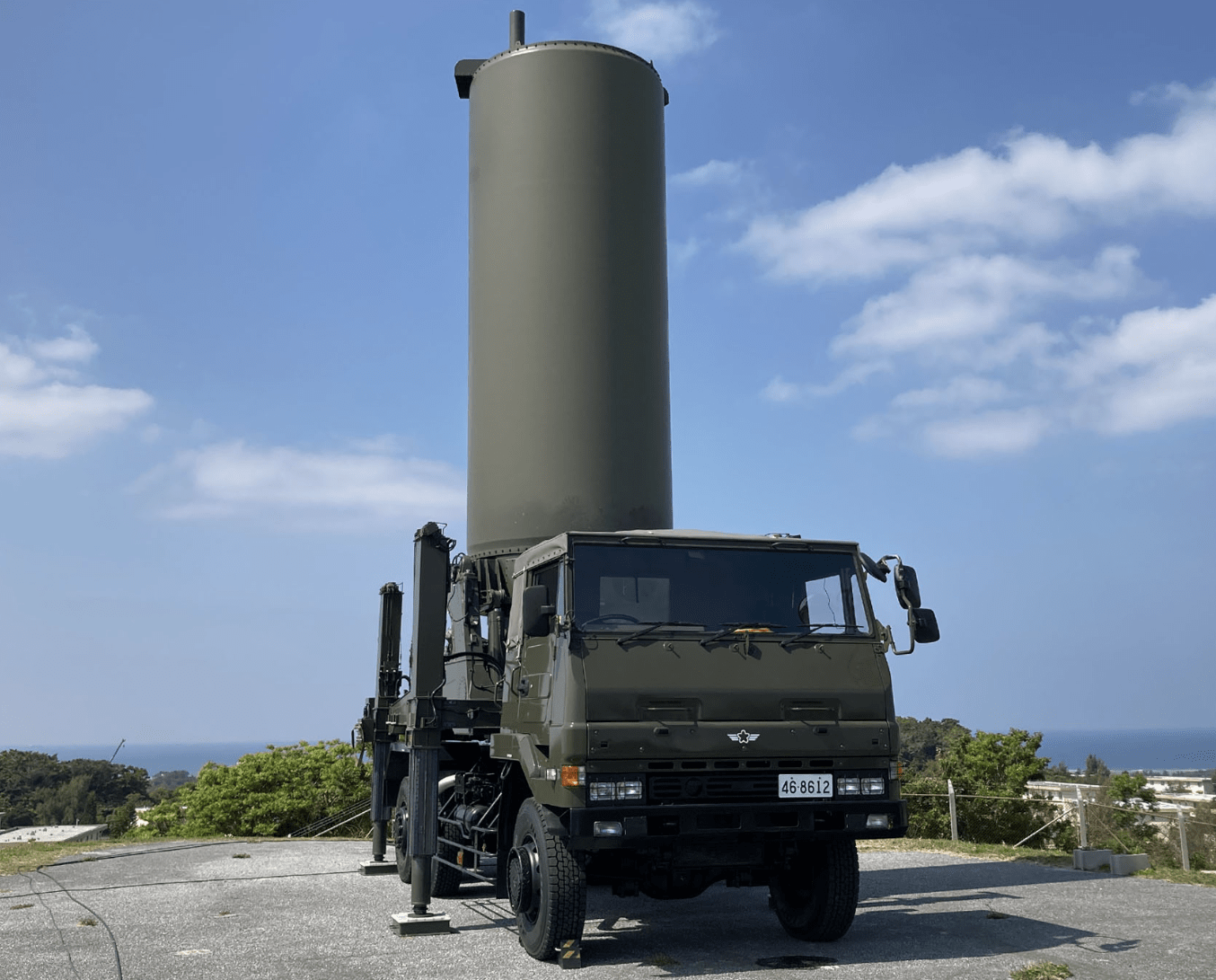

このレーダーシステムは、アンテナ部分にあたる空中線装置、情報解析を行う監視処理装置、そして電源車によって構成されますが、とりわけ重要なのが大きな筒状の空中線装置になります。

レーダー本体ともいえる空中線装置には、イージス艦にもみられるフェーズド・アレイ式を採用したところ、回転せずとも常に360度の警戒監視が可能になりました。

その探知距離は公表されていないものの、レーダーサイトを代替する役割を考えれば、最低でも300kmはあると思われます。

筒状の空中線装置(出典:航空自衛隊)

筒状の空中線装置(出典:航空自衛隊)

現代戦では航空優勢が欠かせませんが、それを確保するには相手の防空網を潰す、あるいは無力化せねばなりません。

たとえば、湾岸戦争とイラク戦争において、アメリカは開戦直後にイラクのレーダー施設や防空兵器を徹底的に破壊しています。一方、ロシア=ウクライナ戦争では、ロシア側がウクライナの防空網を制圧できず、電撃戦の失敗とその後の苦戦につながりました。

このように「監視の目」を担うレーダー施設をいかに守り切り、すばやくバックアップするかが勝敗を分けるなか、この点では固定式のレーダーサイトよりも移動式レーダーの方が生存性が高いといえます。

空白地帯を埋める

さて、北海道から沖縄までレーダーサイトが置いてあるとはいえ、日本の全てをカバーできているわけではありません。

多くの離島と広大な海を抱える以上、どうしても「空白地帯」が生まれてしまい、その典型例といえるのが小笠原諸島と大東諸島です。

南西諸島への自衛隊配備が進んでいるのに対して、そのさらに東に位置する大東諸島には何も配置されておらず、小笠原諸島もレーダーサイトがありません。しかも、両諸島の周辺には中国海軍の空母艦隊も姿を現すなど、警戒監視能力の強化が急務となっています。

こうした事態を受けて、防衛省は小笠原諸島・大東諸島に移動式レーダーを展開させるつもりですが、なかでも北大東島への配備は優先的に行われるそうです。これには小笠原諸島では住民理解に時間がかかる一方、北大東島はむしろ自衛隊誘致を求めているという事情があります。

配備されれば、空白地帯は一時的に埋められるものの、移動式レーダーがバックアップ用である点は変わらず、そもそも恒久展開は想定していません。それどころか、北大東島に展開している間は他地域への応援に行けず、根本的解決にはレーダーサイトを新設するのがベストでしょう。

コメント