最初にかけつける「目」

航空自衛隊には遭難したパイロットなどを救助する専門部隊「航空救難団」がありますが、そんな救難部隊に欠かせない航空機が「U-125A」です。

ジェット救難機であるU-125Aは、UH-60Jヘリコプターとともにペアを組み、全国各地の救難隊に配備されています。

※救難団の役割についてはこちら

- 基本性能:U-125A

| 全 長 | 15.7m |

| 全 幅 | 15.6m |

| 全 高 | 5.36m |

| 乗 員 | 4名 |

| 速 度 | 時速820km |

| 航続距離 | 約4,000km |

| 装 備 | 捜索用レーダー 赤外線暗視装置 |

| 価 格 | 1機あたり約30億円 |

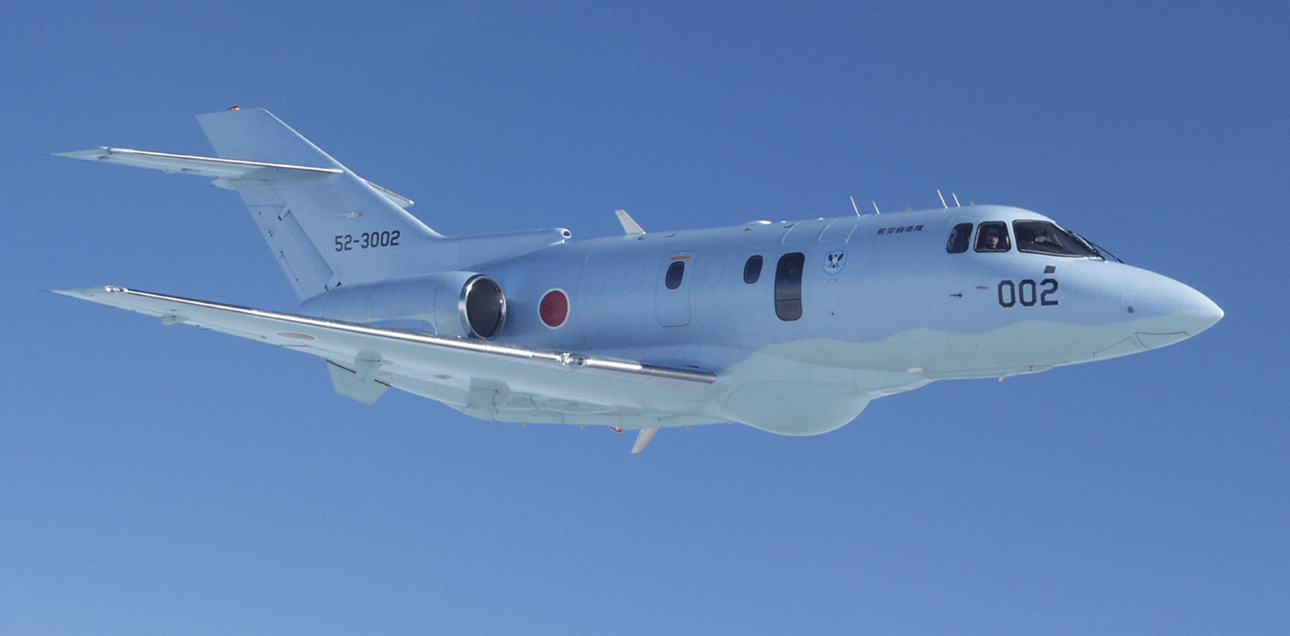

U-125Aはもともとイギリスのビジネスジェットが原型であり、それまでのプロペラ型救難機の後継機として1994年から配備が始まりました。

その役割は、真っ先に現場に駆けつけて捜索にあたり、発見した要救助者の位置を後続の救難ヘリに教えることです。

U-125Aの双発ジェットエンジンは、優れた速度と航続距離を持ち、その登場は救難隊の能力を大きく引き上げました。

また、戦闘空域で撃墜された味方を救う「戦闘捜索救難」を担うことから、発見されにくい洋上迷彩が施されました。

救難活動では、捜索用レーダーや赤外線暗視装置を使いつつ、機体側面にある大型窓からも目視捜索します。全体的な捜索能力でいえば、従来機よりは大きく向上しており、特に夜間活動がしやすくなりました。

いざ遭難者を見つけたら、まずはその詳細位置を救難ヘリに伝えるとともに、機体下部から食糧、発煙・信号筒などの救難用品を投下します。

そして、後続のヘリが発見しやすいように、遭難者周辺に着色マーカーを投下するケースもあるそうです。

要救助者は投下された救難物資で命をつなぐわけですが、その間もU-125Aは燃料が許す限りは現場周辺を飛びつづけます。

海を漂っている以上、不安に苛まれるのは避けられませんが、味方が飛んでいるのが見える、聞こえるだけで、いくらかは安心できます。このように「見捨てない」というメッセージを伝えるのも、U-125Aの重要任務のひとつです。

人手不足で廃止へ

現在、U-125Aは26機が全国配備されているなか、2022年にはその将来的な廃止が決まりました。これは自衛隊全体の大規模改編の一環であり、予算効率化と人員捻出が主な理由とのこと。

そのため、後継機は導入せず、代わりに要救助者(パイロット)は新しい救命発信機を着けて位置特定を容易にするそうです。

救難自体はUH-60でも可能なうえ、U-125Aの廃止で約400名の人員が浮くといわれています。とはいえ、ヘリコプターは当然ながらジェット機よりも遅く、初動対応を無線発信機だけに頼るのは不安が否めません。

そして、遭難者に「安心感を与える」という役割も考えると、U-125Aの廃止がもたらす心理的影響が心配されます。

コメント