観艦式の歴史と伝統

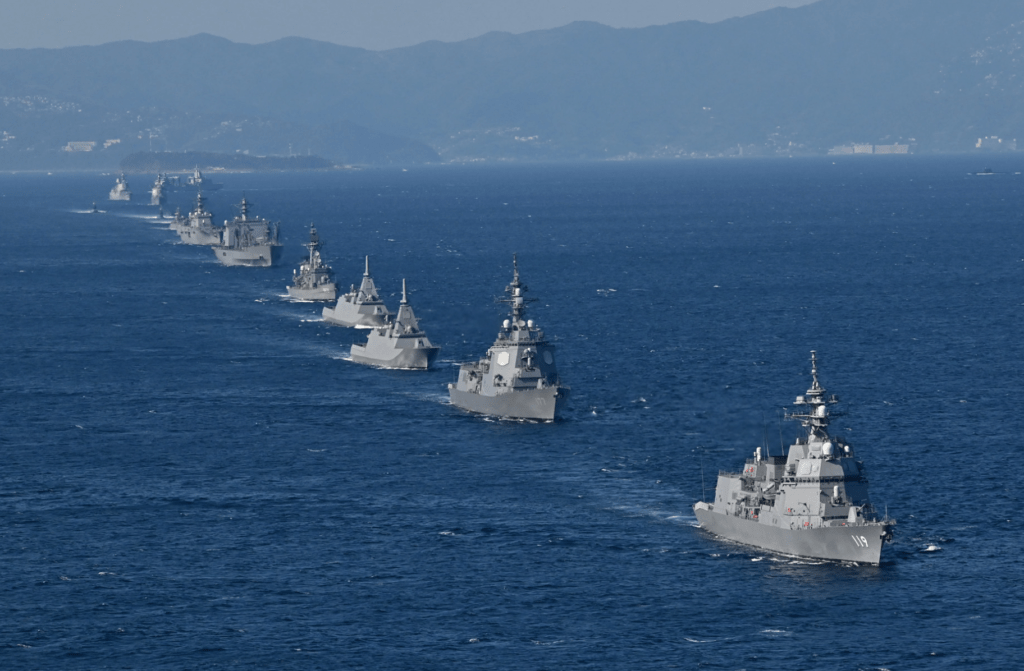

3年に一度行われる海上自衛隊の観艦式では、多数の艦艇と航空機がそろうだけでなく、近年は同盟国・友好国の軍艦も参加するようになりました。

例えば、2022年に神奈川県・相模湾で実施された国際観艦式では、アメリカやオーストラリア、韓国など12カ国が招かれています。

おかげで40隻近い艦艇と30機以上の航空機が集まったわけですが、そもそも観艦式はどういう経緯で行われるようになったのか?そして、その目的は何でしょうか?

まず、観艦式の由来は1341年までさかのぼり、英仏戦争中のイギリスで当時の国王エドワード3世が艦隊を率いて出撃するとき、その威容を自ら確かめたのが始まりとされています。

日本では明治元年(1868年)に、大阪湾で明治天皇が観閲したのが最初とされていて、その後も日露戦争の戦勝を祝う観艦式や昭和天皇の即位を記念したものなど、戦前だけで計18回も実施されました。

1945年の敗戦で帝国海軍は消滅したものの、その伝統は海上自衛隊に受け継がれ、海自発足から3年後の1957年には戦後初の観艦式が開催されています。

現在と違って、当時の観艦式はほぼ毎年行われているうえ、その場所も東京湾や大阪湾、博多湾など年によって変わりました。

ところが、1973年のオイルショックで燃料価格が急騰すると、燃料節約のために観艦式は中止となります。

その復活は1981年まで待たねばならず、以降は3年に一度の開催になりますが、陸上自衛隊の「中央観閲式」と航空自衛隊の「航空観閲式」を順番に持ち回るためでもありました。

威容の見せつけと国際親善

さて、「海の上でのパレード」といえる観艦式は、自国の士気を高めたり、味方や敵に対して自分たちの威容をアピールするのが狙いです。

仮想敵国も含めた駐在武官を招き、自分たちの精強さを見せつける一方、外国艦艇が参加する場合は国際親善の側面が強くなります。

これは決して同盟・友好国に限らず、2019年に海自護衛艦が中国側の観艦式に参加したケースもあります。

また、険悪の仲で知られるインドとパキスタンが日本の観艦式で交流したように、外国艦艇を招くことで「海軍外交の場」にもなるのです。

国は違えども、同じ海軍軍人として分かり合える部分も多く、観艦式は国際親善の促進と国際関係の安定化を図るうえでも、重要なイベントといえます。

コメント