高速魚雷艇を置き換える

ミサイルや航空機が登場する以前の海戦は艦載砲と魚雷によって繰り広げられていましたが、砲弾よりはるかに高価な魚雷は喫水線下(水面下に隠れている船体下部)に穴を開けて致命傷を与えやすく、切り札として重視されていました。

こうした魚雷を高速で接近して放つ魚雷艇は小型でありながら沿岸防衛から偵察や護衛などに使え、大型戦艦すら撃沈できる威力を持つため、経済的余裕がない中小国や海軍後進国で重宝されました。

このように魚雷艇はコストパフォーマンスに優れた兵器だったのですが、第二次世界大戦後にミサイルが本格登場すると1960年代頃から魚雷の代わりに対艦ミサイルを積むようになりました。

当初は対艦ミサイルの命中率や実用性が疑問視されていたものの、1967年にエジプトのミサイル艇によってイスラエル海軍の駆逐艦が撃沈される「エイラート事件」が発生すると、一気に注目が集まります。

こうして鮮烈デビューを飾ったミサイル艇はかつての魚雷艇と同様に沿岸域で快速を活かした一撃離脱攻撃を仕掛ける兵器として期待されたうえ、偵察や哨戒、特殊部隊の輸送などにも使用されてきました。

1号型の反省に基づく

海上自衛隊は各国に遅れを取りつつ、1990年代に「1号型ミサイル艇」を初めて導入しましたが、就役後に船体の強度不足が判明して、3隻で建造が打切られました。

この反省点をふまえて次に登場したのが「はやぶさ型」で、優れた性能を持つ高速戦闘艇として今も日本海をにらむ拠点に配備中です。

- 基本性能:「はやぶさ型」ミサイル艇

| 排水量 | 200トン(基準) |

| 全 長 | 50.1m |

| 全 幅 | 8.4m |

| 速 力 | 44ノット(時速81km) |

| 乗 員 | 21名 |

| 兵 装 | 76mm速射砲×1 90式対艦ミサイル発射筒×4 |

| 価 格 | 1隻あたり約90億円 |

大型化した「はやぶさ型」は、荒波の日本海でも問題なく航行できる船体強度を持ち、戦闘指揮所(CIC)や食堂、簡易キッチンも設置されました。

ただし、キッチンはIHコンロと電子レンジ、冷蔵庫などの最低限のものしかなく、食事はレトルトもしくは冷凍食品に限られます。よって、最大でも2〜3日しか任務を行えず、長期航海には適していません。

一方、船体デザインはマストや主砲にもステルス性を取り入れたのみならず、手すりにも採用するこだわりぶりです。

そして、軽量なアルミ合金を多用した船体をウォーター・ジェット推進で動かすことで、最大44ノットの高速航行力を実現しました。ただ、この高速力の代償して乗組員は激しい船酔いに悩まされるようですが。

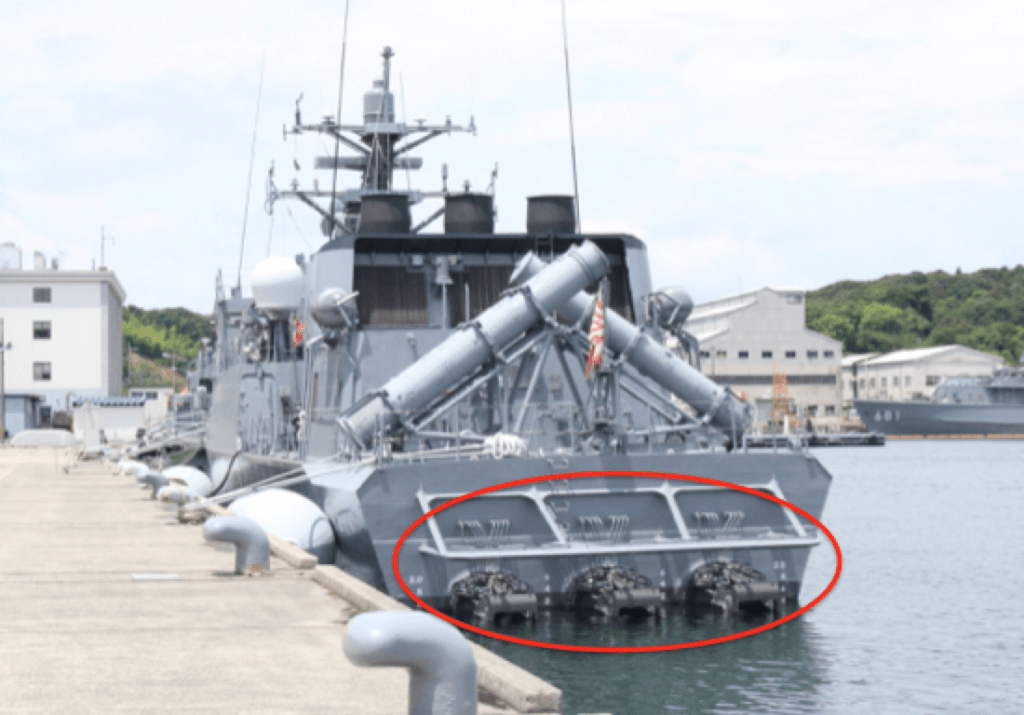

攻撃力の要となるのは船体後部に搭載された3〜4発の対艦ミサイルですが、ほかにも76mm速射砲を1門搭載しており、必要に応じて12.7mm機関銃も設置可能です。

本来の役割は対艦ミサイル攻撃ではあるものの、40ノット以上の高速機動力は不審船対策において白羽の矢が立ち、海上保安庁との合同訓練も実施しています。

ミサイル艇は消える運命?

さて、就役から20年が経過した「はやぶさ型」は、2032年度までには退役する見通しです。

後継は建造せず、多機能な「もがみ型護衛艦」と新たに建造予定の1,900トン級哨戒艦で代替されますが、これにはミサイル艇の存在意義が薄れてきた背景があります。

海保の巡視船と訓練するミサイル艇(出典:海上自衛隊)

海保の巡視船と訓練するミサイル艇(出典:海上自衛隊)

昔は対艦ミサイルが標準装備ではなく、迎撃手段も確立されていなかったがゆえに、ミサイル艇には価値がありました。ところが、いまや多くの戦闘艦艇が対艦ミサイルを搭載しているほか、その防空能力も格段に高まりました。

高速航行力を活かせば、不審船対策や沿海域での警戒監視には使えますが、新たに登場したフリゲートと哨戒艦は同じ働きができるのみならず、航続距離などではるかに有利です。

「多用途能力」が求められる情勢の前では、特化型のミサイル艇は持て余すだけの存在となり、高い維持費をかけてまで運用する理由がなくなりました。

コメント