難しい深海での救出作業

海中にいる潜水艦はわずかな事故でさえ「死」に直結しやすく、海面に浮上できなければ生存率は一気に下がります。

こうした浮上できない潜水艦に対する救難手段は、ある程度は確立されており、出番となるのが「潜水艦救難艦」という特殊な船です。

- 基本性能:「ちはや型」「ちよだ型」潜水艦救難艦

| ちはや型 | ちよだ型 | |

| 排水量 | 5,450t (基準) | 5,600t(基準) |

| 全 長 | 128m | |

| 全 幅 | 20m | |

| 乗 員 | 125名 | 120名 |

| 速 力 | 20ノット (時速37km) | |

| 航続距離 | 6,000海里 (約11,110km) | |

| 装 備 | 深海救難艇×1、無人潜水装置×1 | |

| 建造費 | 約500億円 | |

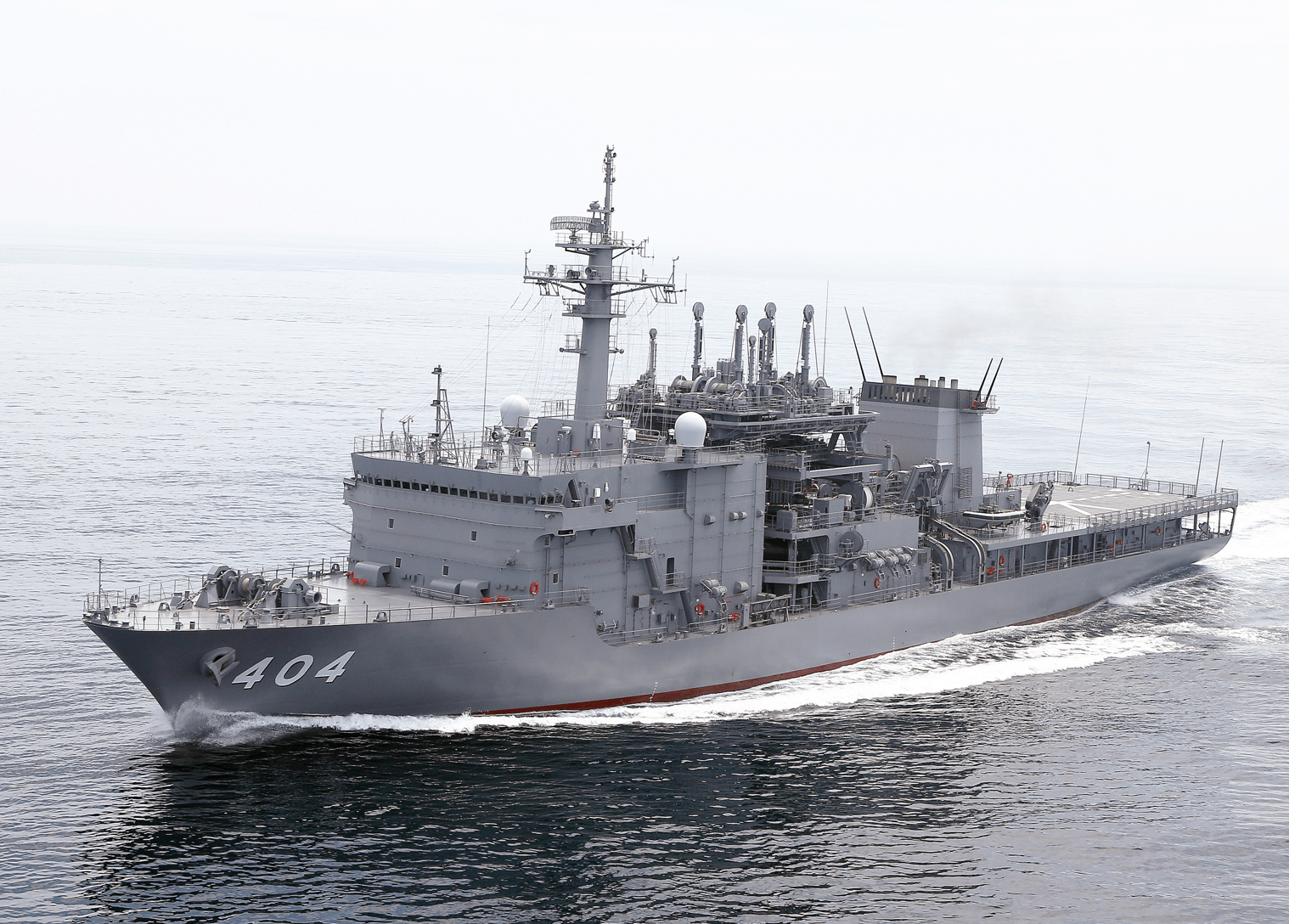

早くから潜水艦救難艦の重要性を理解していた海上自衛隊では、初代「ちはや」を始めとして「ふしみ」「ちよだ」などを運用してきました。そして、現在はそれぞれ2代目の「ちはや」「ちよだ」が第1潜水隊群(呉)と第2潜水隊群(横須賀)に配備中です。

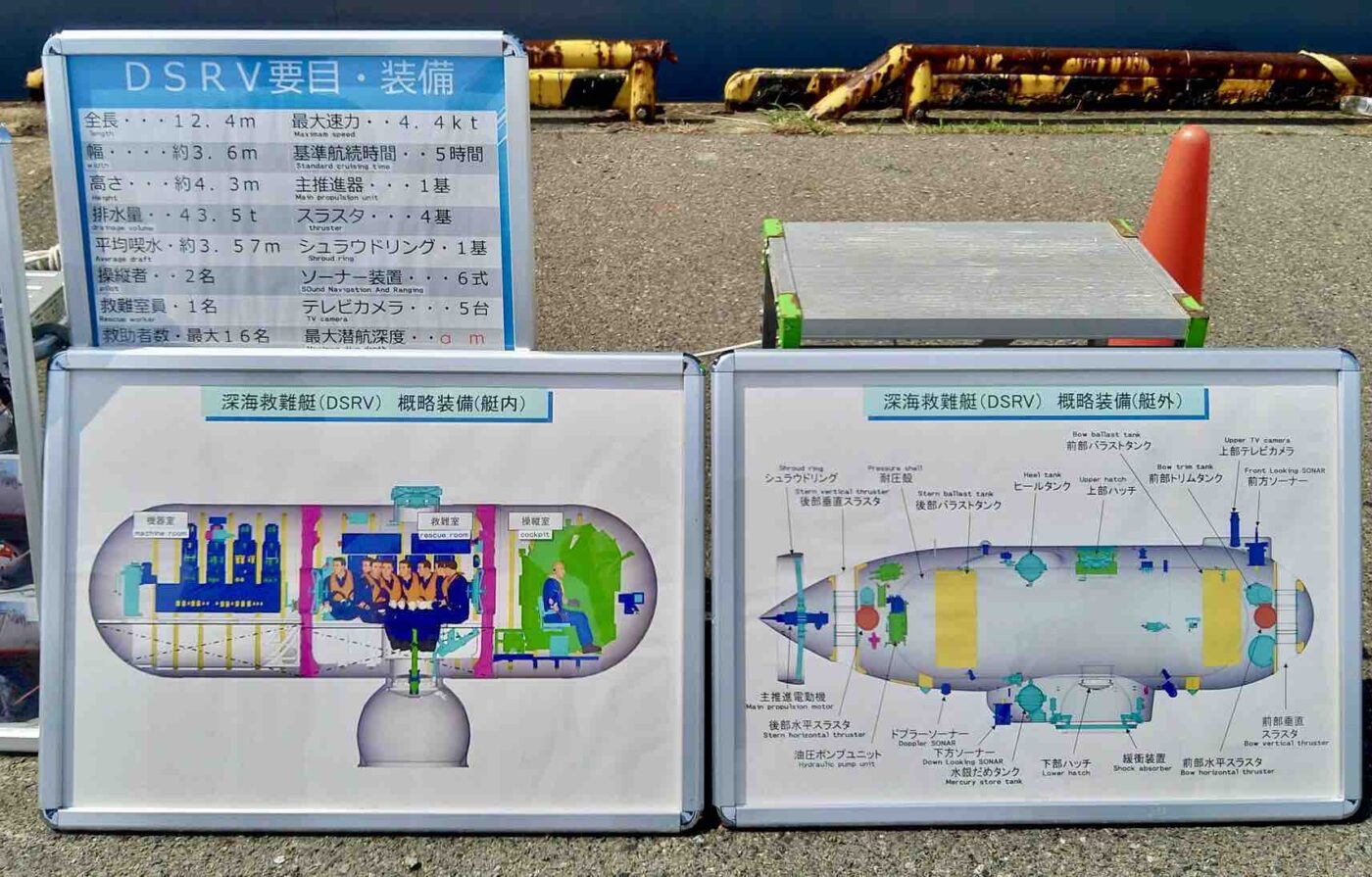

これら救難艦が誇る特殊装備として、潜水艦のハッチに直接取りついて乗組員を救い出す「深海救難艇(DSRV)」があります。水圧地獄の深海で活動するために、この小型潜水艇の潜航可能深度は海自潜水艦を超える最大2,000mといわれています。

「ちよだ」のDSRV(筆者撮影)

「ちよだ」のDSRV(筆者撮影)

この耐圧性能のおかげで深く沈んだ潜水艦まで到達できるものの、全長15mほどの潜水艇が一度に運べるのは10名ほどです。母艦である救難艦との往復に約5時間かかることを考えると、約70名の潜水艦乗組員を救うには相当な時間がかかります。

ただ、あとから登場した「ちよだ」のDSRVでは、運動性と耐圧性が強化されたほか、その定員も12名から16名に増えました。

DSRVには通常2名の操縦士が乗り込み、探知ソナーやサーチライト、カメラなどを使いながら暗い深海を探しますが、外部には障害物を取り除くアームも付けられました。

その一方、蓄電池に頼っている関係から、その活動時間と捜索範囲は限られます。

DSRVの説明図(筆者撮影)

DSRVの説明図(筆者撮影)

こうした状況のなか、酸素が減りゆく潜水艦を早く見つけるべく、長時間駆動できる無人潜水装置と組み合わせるケースが多いです。また、これら特殊装備は海底を捜索できることから、墜落した航空機を探すのにも使われてきました。

潜水艦の乗組員は深海から救い出されたあと、急激な水圧差で生じる「潜水病」になりやすく、救難艦には減圧室と手術室が完備されています。

ちなみに、初代「ちよだ」は潜水艦への補給や乗組員の休養を目的とした設備もありましたが、この母艦機能はいま使われている2隻ではなくなり、代わりに医療能力が強化されました。

コメント