中東の「空飛ぶ死神」

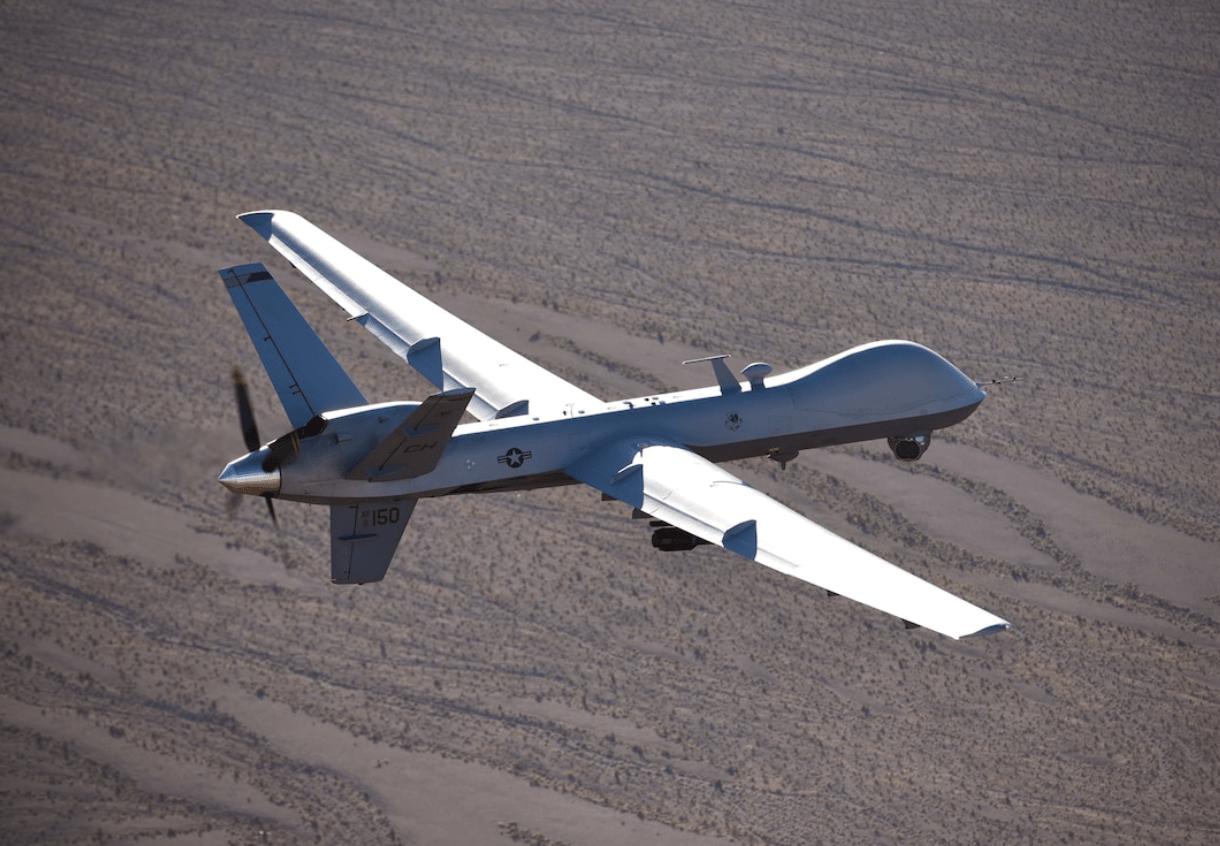

現代戦で使われている無人攻撃機のうち、アフガニスタン戦争・イラク戦争で特に戦果をあげたのが、アメリカの「MQ-1プレデター」、その改良型である「MQ-9リーパー」です。

とりわけ後者は「空飛ぶ死神」の異名を持ち、対テロ戦では多くの要人を暗殺してきました。

- 基本性能:MQ-9リーパー

| 全 長 | 11m |

| 全 幅 | 20m |

| 要 員 | 2名 |

| 速 度 | 時速482km |

| 航続距離 | 約6,000km |

| 滞空時間 | 最大28時間 |

| 高 度 | 約15,200m |

| 価 格 | 1機あたり約22〜30億円 |

そもそも「Reaper(リーパー)」が死神を意味するなか、MQ-9は2007年から運用が始まり、原型のMQ-1よりもひとまわり大きくなりました。

プレデターより速度・滞空時間で優れているほか、両翼にはヘルファイア対戦車ミサイルや誘導爆弾、スティンガー対空ミサイルなど、さまざまな兵器を搭載できます。

また、プロペラを後ろに配置したところ、機首部分に画像カメラ、赤外線カメラ、監視センサー、衛星通信アンテナなどを集約しました。

これら装備で広いエリアを監視しながら、必要とあらば、ピンポイント攻撃を行います。

MQ-9の武装(出典:アメリカ空軍)

MQ-9の武装(出典:アメリカ空軍)

機体は大型化したとはいえ、MQ-1と同じく分解したうえで、C-130輸送機にも積載できるため、その空輸性・機動展開性は維持されました。本体は現地で組み立てたあと、アメリカ本土の誘導ステーションからパイロット・センサー要員が遠隔操作する仕組みです。

このように本土から地球の裏側を監視・攻撃できるわけですが、それは同時に現実との乖離をもたらしました。

「まるでゲーム感覚で戦争をしている」という感想のとおり、操縦者は感覚麻痺に陥り、むしろ精神的に参るケースが多いようです。

朝出勤してターゲットを攻撃したあと、家族とともに夕食をとる生活はギャップが激しく、戦地に赴いていないにもかかわらず、PTSDを発症する人が相次ぎました。

操縦シミュレーター(出典:アメリカ空軍)

操縦シミュレーター(出典:アメリカ空軍)

こうした問題点を抱えているとはいえ、プレデターより航続距離が長く、操縦要員さえ交代すれば、そのまま連続飛行できる利点は否めません。したがって、長時間の偵察・監視任務はもちろん、標的がいつ現れるか分からない待ち伏せ攻撃に適していました。

実際のところ、米軍はタリバンやイスラム国の要人暗殺に多く使い、2020年にはイラン革命防衛隊の司令官まで暗殺しています。

ただし、誤爆や巻き添え被害と無縁ではなく、倫理的に難しい点は変わりません。

日本にも一時展開

倫理的・精神的な問題があるにせよ、その使い勝手のよさからか、アメリカ空軍だけで280機近くが導入されました。ほかにも、CIA(中央情報局)やNASA、国境付近を監視する税関取締局でも使われています。

また、中東における対テロ戦のイメージが強いものの、2022年には海上自衛隊の鹿屋基地(鹿児島県)に8機が展開しました。

わずか1年間の一時配備ながらも、それは米軍の無人機を自衛隊基地で使う実験要素を含み、その実現性や問題点を洗い出しました。また、日本周辺の環境は中東とは全く異なり、洋上任務に使えるかを試すのも狙いでした。

2023年には試験運用が予定通り終わり、そのまま沖縄周辺の警戒監視を担うべく、嘉手納基地へ移転しています。

コメント