陸海空をまとめて指揮

有事の可能性が高まるなか、自衛隊の各部隊をよりスムーズに運用すべく、2025年3月に統合作戦司令部が創設されました。これは市ヶ谷の防衛省本省に置き、約240人と小規模ながらも、陸海空の各自衛隊をまとめて指揮・運用する機能です。

平時・有事を問わず、一元的な部隊運用を行うわけですが、それは陸海空だけではなく、宇宙・サイバー・電磁波の新領域にもおよびます。全ての分野が互いにリンクしている限り、現代戦では統合的なアプローチが欠かせず、日頃から体制を整えておかねばなりません。

たとえば、まずは航空優勢を確保しなければ、海上優勢や地上での優位性は成り立たず、結果的に統合作戦が求められます。

これまでは常設の統合作戦司令部がなく、震災発生時など必要に応じて、統合任務部隊を臨時編成してきました。

常設機関として「統合幕僚監部」はあったものの、陸海空もそれぞれの幕僚監部と総隊司令部を持ち、どうしても「縦割り感」がぬぐえませんでした。

そこで、各部隊の能力を組み合わせながら、普段から統合作戦能力を養成しておけば、いざという時に慌てずに済み、高い即応性・実効性を期待できます。

統合幕僚監部との違い

では、先述の統合幕僚監部とは何が違うのか?

統合幕僚監部の歴史は古く、戦前の陸海軍の連携不足をふまえて、前身の統合幕僚会議が1954年に立ち上がり、陸海空の一体運用を目指してきました。それゆえ、役割的には統合作戦司令部と似ており、統合運用を志向とする点は同じです。

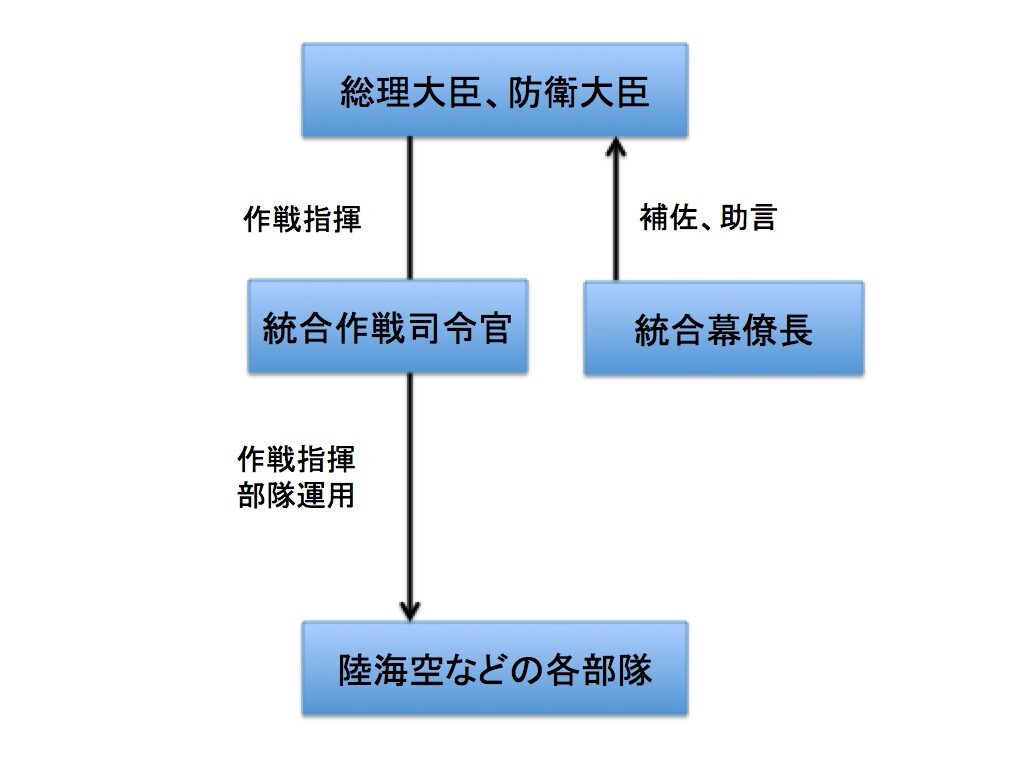

しかし、トップの統合幕僚長は陸海空を束ねるものの、首相や防衛大臣を補佐したり、防衛省内あるいは省外との調整を担うなど、政治的な事務仕事に忙殺されてきました。

制服組のトップである以上、政治面での補佐・助言役の任が重く、あまり部隊運用までは手が回りません。

この兼務状態による負担を減らすべく、新たに別で統合作戦司令官を置き、実際の作戦指揮を委ねたわけです。その結果、統合作戦司令官が部隊運用を、統合幕僚長は引き続き補佐役を担い、それぞれ役割分担する体制になりました。

共同作戦には欠かせない

日本の防衛は日米同盟で成り立ち、米軍とともに共同対処する想定ですが、その作戦上の調整役が統合作戦司令部です。他国との共同作戦をする場合、具体的な連絡と調整業務を行い、円滑な現場運用を目指します。

一方、在日米軍でも似た動きがあって、インド太平洋軍(ハワイ)から作戦指揮権を移行すべく、「統合軍司令部」が創設される見込みです。在日米軍との共同対処を考えると、同格のカウンターパートが必要になり、統合作戦司令部がその役割を果たします。

基本的に日米同盟は盤石とはいえ、昨今のアメリカ政治は不安材料が多く、政権次第で外交・安全保障政策が大きく変わります。軍事レベルで連携体制を築き、あらかじめ制度として固めておけば、政治的な不安定要素を多少は軽減できるでしょう。

さて、栄えある初代統合作戦司令官として、統合幕僚副長の南雲憲一郎(空将)が抜擢されました。「南雲」といえば、旧海軍で空母機動部隊を率いながら、太平洋で戦った南雲忠一(大将)が有名ですが、両者に血縁関係はありません。

コメント