死活的な反撃手段

さて、「原潜=核兵器」の印象があるなか、両者は全く別の兵器になり、原潜は必ず核兵器を積むわけではありません。

ざっくり説明すると、原潜には大きく2つのタイプがあって、核ミサイルを搭載しているのが「戦略原潜」、動力機関は原子力なれども、核兵器を装備していないのが「攻撃型原潜」です。

そして、戦略原潜は核抑止に欠かせず、核保有国が保有してきました。

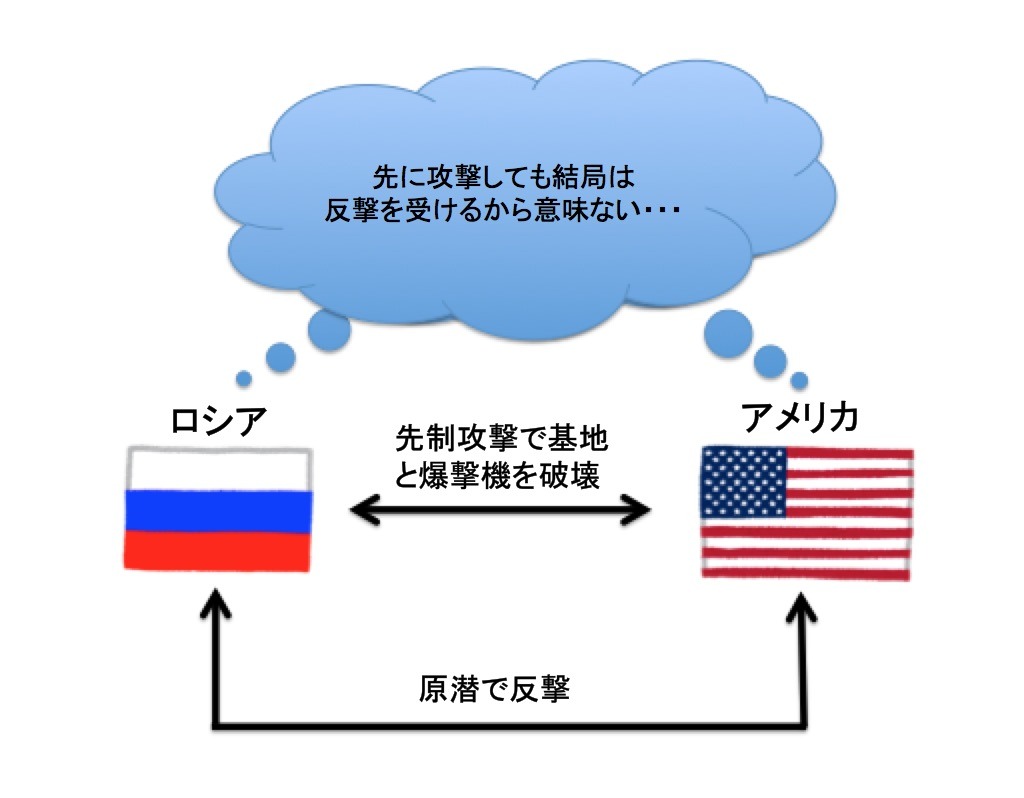

核兵器は陸上基地や爆撃機から発射できるものの、どちらも先制攻撃でやられる可能性があります。偵察で基地の場所は判明しており、反撃の機会を得られぬまま、いきなり全滅するかもしれません。

むろん、先制攻撃で一斉に撃ち込んでも、全ての核兵器を破壊するのは難しく、1発でも残っていると、反撃で甚大な被害を受けることから、そう簡単には手を出せません。

しかし、運用手段が陸上・空中発射型しかなく、その拠点を完全秘匿できない限り、先制攻撃の誘惑はゼロにはなりません。

仮に双方に核が100発ずつあるとしましょう。その居場所が全て分かっていれば、先制攻撃で敵の反撃能力を奪い、こちらの「勝利」を固められます。

ところが、お互いに同じ条件であるため、相手も先制攻撃を選ぶでしょう。こちらと同じく、やられる前にやるしかないですから。

では、100発ある核兵器のうち、10発の所在が分からない場合、どう変わるでしょうか。

おそらく、居場所不明の10発への不安が高まり、先に仕掛ける動機(インセンティブ)が薄まります。相手に反撃手段があると、先制攻撃にふみ切る理由が減り、結果的に思いとどまります。

この反撃用の10発を担うべく、各国は原潜の隠密性・残存性に頼り、第二撃能力(第二次報復能力)の役目を与えました。長期潜航できる原潜は位置が分からず、いつ・どこから核を撃ってくるか分かりません。

地上基地と爆撃機を破壊しても、原潜から核で反撃されるとなると、先制攻撃の意味はなくなり、いわゆる相打ち状態を生み出します。これを「相互確証破壊(MAD)」と呼び、原潜の高い残存性で不確実性を強いる形ですが、これが核抑止戦略の基本になりました。

ミサイル・爆撃機→潜水艦

だからこそ、核開発は爆弾やミサイルから始まり、次に潜水艦への搭載を目指してきました。地上配備型のみでは脆弱性が否めず、潜水艦という確実な反撃手段を確保しておき、先ほどの相互抑止状態を作ります。

これは冷戦期に生まれた抑止の構図ながら、その本質は現在も変わっておらず、実際に北朝鮮はミサイルを搭載すべく、新しい潜水艦を建造しました(技術的には未完だが)。

そして、原潜は第二撃能力を担う以上、敵に見つかってはならず、各国は「聖域」を確保してきました。

聖域とは敵の侵入や偵察を拒み、自分の原潜を隠匿できる海域のことですが、それなりの深さと面積があって、自国の勢力圏内でなければなりません。たとえば、ロシアではバレンツ海、オホーツク海が聖域にあたり、北方領土付近は後者の入口であることから、そう簡単には返還できません。

一方、中国は南シナ海を聖域化するべく、軍事基地を作って他国を排除してきました。南シナ海は原潜基地の海南島から近く、水深も十分に隠れられるレベルです。

仮に原潜がいる海域が分かっても、そこに近づけなかったり、詳しい位置が分からないと、あまり意味がありません。

コメント