実際は長く持たない

終戦時の進捗率をふまえると、そのまま工事が続いていれば、11月の九州上陸、1946年3月の関東上陸には間に合い、首都機能は計画通り移転できたでしょう。

ただ、いくら東京から200km離れた盆地とはいえ、連合国軍を相手に守り切るのは難しく、いずれは陥落したはずです。

さらに、計画段階ではソ連の参戦は想定しておらず、その侵攻で本土決戦の構想は事実上破綻しました。

関東から米英軍、東北からソ連軍が侵攻すれば、最終的には包囲されるか、岐阜・南信方面に再移転するしかありません。また、連合国軍は日本海側に別働隊を送り込み、背後から突こうとも考えるでしょう。

いずれにせよ、松代大本営は空襲には強いものの、連合国軍の本格的な侵攻を受ければ、そう長くは持たなかったはずです。

戦後利用と一般公開

では、松代大本営は戦後どうなったのか?

一部の地上施設は児童養護関係に使われたり、舞鶴山の建物は気象庁の地震観測所になりました。地下壕の堅牢さに目をつけたところ、舞鶴山には地震観測用の計測機器を置き、現在も観測・研究で活躍しています。

この地震観測所は皇居になるはずだったため、一部の区画は公開されており、御座所(天皇の間)を外から見学できます。

ほかにも、1960年代に起きた群発地震を解明すべく、別の地震研究施設も作られました(松代地震センター)。

象山地下壕は誰でも無料見学できる

象山地下壕は誰でも無料見学できる

このような「再利用」はあれども、全体としては長らく放置されたあげく、移転計画も忘れ去られていました。その存在は地元以外には知られておらず、幻の大本営として眠っていたわけです。

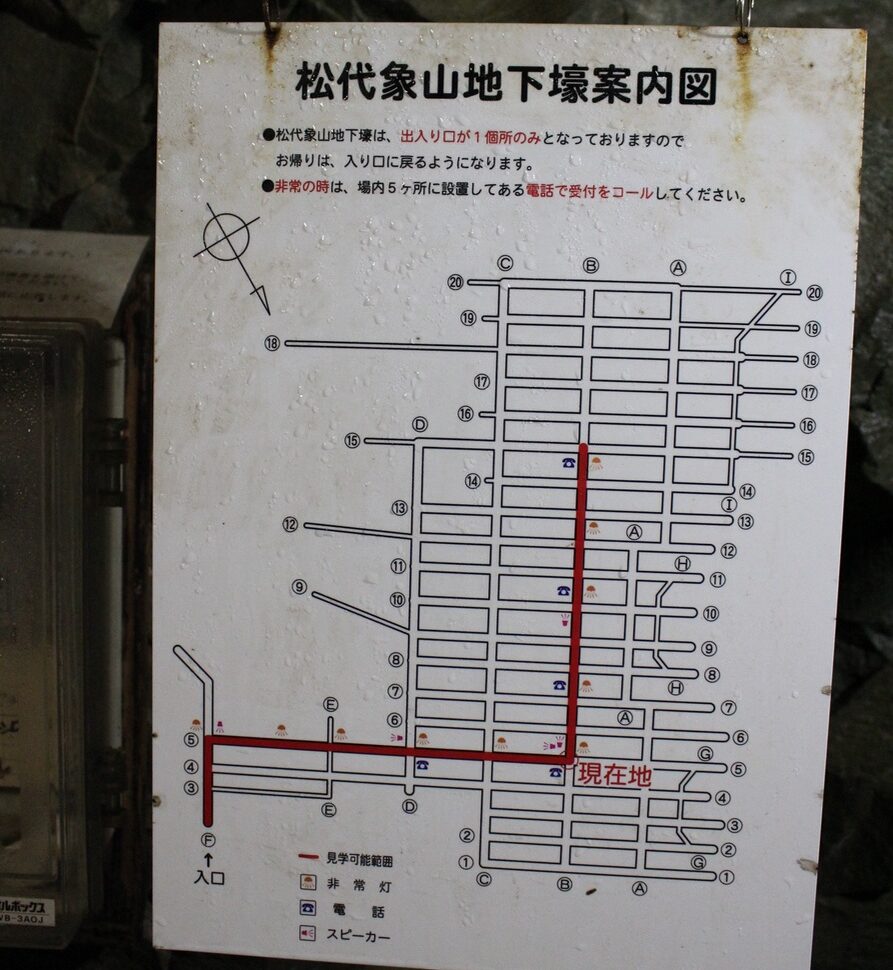

ところが、戦後に歴史研究が進むにつれて、松代大本営の計画も次第に明らかになり、1990年には象山地下壕の一般公開が始まりました。それは薄暗く、湿った、夏でもひんやりした空間で、安全ヘルメットを被りながら、約500mの区間を徒歩で見学できます。

見学箇所は整備されているが、天井は低い

見学箇所は整備されているが、天井は低い

ほぼ人力作業で作られたほか、日本滅亡の地だったかもしれないと考えると、のどかな周辺とのギャップを余計に感じざるをえません。

なお、近隣には歴史資料館として、「もうひとつの歴史館・松代展示室」があって、松代大本営を詳しく解説しています。

一方、別地区に作られた海軍地下壕ですが、こちらも長らく放置されたあと、2021年に資料館とともに公開されました。

歴史を伝えるべく、地下壕が公開されたはいえ、全長10km超の一部にすぎず、現在も分かっていない点は多いです。計画自体の秘匿性が高く、あまり資料も残っておらず、なかなか研究が進みません。

コメント