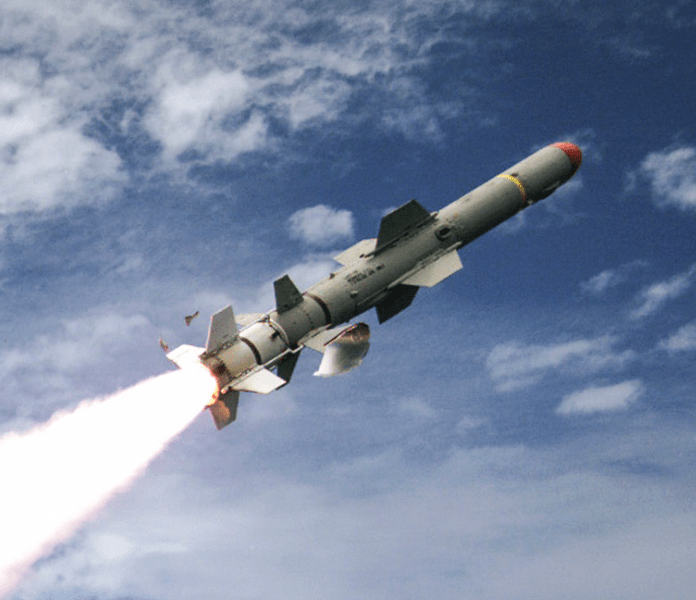

対艦攻撃の定番兵器

現代海戦は対艦ミサイルが主流になり、特に有名なのがアメリカの「ハープーン」です。その開発は1970年代までさかのぼり、何度か改良されながらも、いまも定番兵器として使われています。

そもそも「ハープーン」とは、クジラをしとめる銛(もり)を指しており、大型艦を戦闘不能にさせる点を考えると、そのミサイル名としてはふさわしいでしょう。

- 基本性能:ハープーン・ミサイル(RGM-84)

| 全 長 | 4.63m |

| 直 径 | 34.3cm |

| 重 量 | 690kg |

| 速 度 | マッハ0.85 (時速1,050km) |

| 射 程 | 150km以上 |

| 弾 頭 | 222kg |

| 価 格 | 1発あたり約1.5億円 |

普段は円筒状のキャニスターに入っていますが、攻撃時はそのまま発射筒を突き破り、発射用のロケットエンジンを切り離します。

その後、ターボ・ジェットエンジンで目標に向かい、以下の2つの誘導方式から選択します。

| RBL方式 | BOL方式 |

| 事前入力された情報に基づいて飛行する。 目標に近づいてから搭載レーダーで探知・突入する。 |

飛翔方向だけ指定しておき、一定距離になるとレーダーが作動。左右45度の範囲を搜索しながら、捉えた目標に突入する。 |

飛行経路は高高度、あるいは海面ギリギリを選択可能ですが、後者は水平線の影響にともなって、約30〜40kmの距離までは探知されにくいです。

突入方法についても、そのまま低空飛行で突っ込むパターン、目標の直前に飛び上がり、上から突入するホップ・アップが選べます。ホップアップの方が命中率は高いものの、高度を上げた際に迎撃されやすいです。

その威力は撃沈まではいたらずとも、戦闘不能レベルのダメージは与えられます。昔とは違って、現代艦船は装甲をほぼ持たず、大型艦ですら1発で大破する時代です。

原子力空母のような巨大な艦になれば、もっと持ちこたえられるでしょうが、繊細な電子システムの依存する限り、1発の命中でも戦闘力は奪われてしまいます。

ちなみに、水上艦から発射するタイプ以外にも、空中発射型と潜水艦発射型があって、潜水艦では魚雷発射管で運用します。この場合、海面までカプセルに包まれた状態で進み、海面浮上と同時にカプセルを切り離しながら、ロケット・エンジンに点火する形です。

世界的なベストセラー

そんなハープーンは実戦経験こそあれども、あまり目立った戦果はあげておらず、「エグゾセ(フランス)」のような活躍はしていません。

それでも、世界最強のアメリカが愛用しているからか、日本などの世界20カ国以上で採用されており、対艦攻撃兵器としてのベストセラーになりました。

日本は護衛艦・潜水艦で使った載あと、現在は後継の90式艦対艦ミサイル、最新の17式艦対艦ミサイルに移行しました。これらは発射システムだけではなく、キャニスターの共通化も行い、そのまま運用できることから、ハープーンと90式が混在している船もあります。

ところで、ハープーンとこれら日本独自のものは何が違うのか?

単純に比較すると、90式は射程こそハープーンより長いものの、実際の性能はあまり変わりません。一方、17式の方は射程と命中精度、情報更新能力でハープーンを上回り、進化した対艦ミサイルというのが一般評価です。

現代戦でも通用するか?

さて、ハープーンは登場から半世紀近くが経ち、比較的速度の遅い巡航ミサイルです。

したがって、現代戦でどこまで通用するか分からず、防空能力を高めた中国海軍が相手ならば、その有効性はなおさら疑問視されてきました。

開発中の極超音速ミサイルに比べれば、確かにハープーンは「遅い」とはいえ、ロシア=ウクライナ戦争の状況をみると、巡航ミサイルが「まだ使える」という結論です。

ロシアの巡洋艦がウクライナの対艦ミサイルで沈み、逆にロシア側は各地への空爆において、巡航ミサイルとそれよりも遅い自爆ドローンを投入しています。

撃ち落とされた数も多いですが、その分だけ相手の防空能力を削り、負担をかけているのは間違いありません。

「数撃ちゃ当たる」との言葉のとおり、たとえ遅い巡航ミサイルであっても、同時に多数を撃ち込めば、それなりの命中弾は期待できるほか、本命が防空網を突破しやすくなります。

なお、現行のハープーンを改修するべく、アメリカでは「ブロックII + ER」の計画が進み、約300kmまで射程が伸びる予定です。命中精度もさらに高まり、まさしくアップグレードですが、前に似た計画がとん挫した経緯があるゆえ、滞りなく進むかどうか分かりません。

ハープーンの失敗リスクを考えて、米海軍は長射程・ステルスの巡航ミサイルにも取り組み、新たなに「LRASM」を開発しました。これに加えて、ノルウェーの「NSMミサイル」を買い、トマホーク巡航ミサイルの対艦攻撃能力を高めるなど、複数の候補にリスクを分散しています。

コメント