準同盟化は自然な成り行き

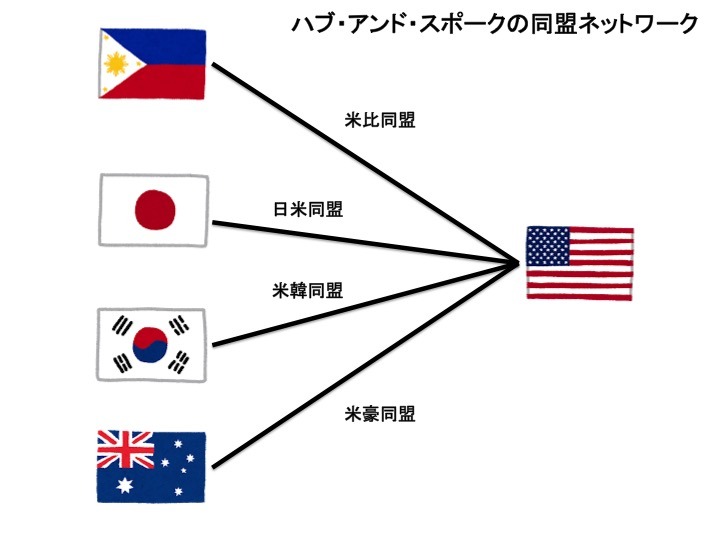

今度はアメリカに視点を移すと、日本・韓国・オーストラリア・フィリピンと二国間同盟を結び、アジア太平洋の国際秩序を維持してきました。

NATOで集団防衛を確立した欧州とは違い、アメリカに各国がそれぞれ結びついている構図から、「ハブ・アンド・スポーク」と呼びます(自転車の車輪のイメージ)。

二国間同盟によるハブ・アンド・スポーク

アメリカの国力が圧倒的だったとき、二国間同盟のシステムで対処できたものの、中国の成長とアメリカの相対的な衰退を受けて、現在はアップデートせねばなりません。

アメリカの本音を考えると、二国間同盟を相互に結びつけて、多国間同盟にしたいはずです。実際に日米同盟を基軸にしながら、「日米韓」「日米豪」のような枠組み、いわゆる「日米同盟+α」を進めてきました。

日米豪の安保協力が進み、日豪両国が準同盟化したように、日米韓の協力を通して日韓も手を結び、本来は準同盟まで発展するのが望ましく、自然な流れといえます。

ただ、双方の国民感情をふまえると、仮に準同盟化しても日豪レベルには劣り、互いに部隊を展開させるのは厳しく、周辺海域・空域での連携強化が限界でしょう。

たとえ訓練目的であっても、日本の自衛隊が朝鮮半島に展開すれば、韓国の国民が激しい拒絶反応を示します(逆も同様)。このあたりは理屈ではなく、複雑な相互感情に起因するため、そう簡単には解消できません。

なお、レーダー照射問題で途絶えたあと、最近は軍事交流が再開しましたが、それは初歩的なレベルに立ち戻りました。ロックオンするような愚行を防ぐべく、両国は「海上衝突回避規範(CUES)」をふまえて合意しました。

CUESの歴史をふり返ると、本来は米ソ両国が衝突防止用に作り、いわば最低限のルールのようなものです。信頼醸成が進んでいない国、あるいは仮想敵を想定しており、西側では「常識」として認識されている内容にすぎず、日韓の協力はそのレベルから仕切り直しました。

このような諸事情を考えると、今後の日韓両国はアメリカを介しながら、安全保障関係を深めるも、日豪ほどの密接ぶりは期待できず、その到達先は物足りない準同盟になります。

それは仲介者(アメリカ)がいるときだけ働き、「条件付きの準同盟」といえるかもしれません。

キャンピ・デービッドの精神

「日米同盟+α」に韓国も入るとはいえ、問題は韓国はいつも政権交代、国内事情で姿勢がブレることです。

尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権では関係改善が進み、その現実路線の対日政策は評価されました。歴史問題でも反発を超えて妥協を選び、日本との安全保障協力を優先しました。

その結果、2023年8月の日米韓首脳会談にて、実務者から首脳レベルまでの定例会談、北朝鮮のミサイル情報の即時共有、共同演習の定例化で合意しました。それまで目指していたり、試みてきたことを正式に「文書化」したわけです。

この協調体制は開催場所の名前にちなみ、「キャンプ・デービッドの精神」と呼び、新たな時代に向けた日米韓の土台になりました。

さらに、協力の具体的な調整・管理を行うべく、2024年には各国に連絡事務局を置き、3カ国の連携体制を「制度化」しました。

歴史的な日米韓首脳会談(出典:首相官邸)

歴史的な日米韓首脳会談(出典:首相官邸)

定例化・制度化で「後戻り」を困難にしたものの、韓国側の対外政策が続くとは限らず、これまでも慰安婦問題の合意は言うまでもなく、軍事情報保護協定(GSOMIA)をひっくり返してきました。

むろん、国際的な公式合意を破り、アメリカの面子をつぶす以上、一定の抑止力はありますが。

韓国は左派の李在明政権に代わり、当初は過去の反日姿勢が注目されたながらも、現時点では対日協力の方針を引き継ぎ、わりと現実的な路線を歩んでいます。

それでもなお、韓国側の「前科」をふまえると、今後の国内情勢や政権次第では油断できず、岸田・バイデン・ユン時代ほどの安定性は期待できません。

いずれにせよ、日韓関係を安定させる制度的基盤ができたわけですが、それはもはや過去の問題で争う余裕がないほど、情勢が切迫している裏返しでもあります。

欧州では「ロシアの脅威はポーランドがドイツの軍事力強化を求めるほど」といわれています。これに対して、アジアでは「北朝鮮の脅威は韓国が歴史問題を後回しにするほど」になりそうです。

コメント