本来の意味は「情報」

最近よく耳にする「インテリジェンス」という言葉。

翻訳では知性や諜報になるなか、実際は単なる情報と混同されたり、スパイのイメージを持ちやすいです。

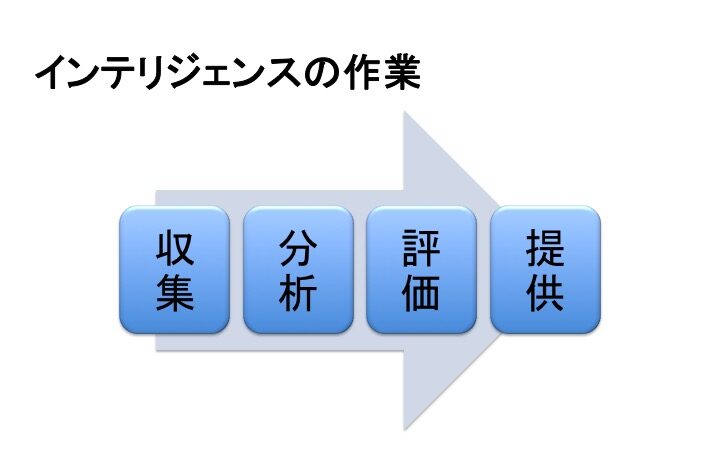

結論からいえば、インテリジェンスは情報の意味を持つものの、それはただ集めた情報(インフォメーション)ではなく、きちんと分析・評価されたものを指します。言いかえると、国家政策や意識決定のために使うべく、整理・精査された状態です。

一般企業にせよ、国家機関にせよ、首脳陣が何かしらの判断するとき、いきなり「ナマ」の情報を多く渡されても、なかなか意思決定は進まず、むしろ妨げるだけでしょう。

そのままでは使えず、あらかじめ分析・評価を加えたうえで、判断材料として提供する情報がインテリジェンスです。また、情報は魚と同様に新鮮なものがよく、新しいうちに取捨選択しながら、使えるように加工せねばなりません。

これら情報を用いることで、国家は相手の隠したい秘密を知り、逆にこちらの秘密を隠す仕組みです。ざっくり説明すると、インテリジェンスとはこのような感じです。

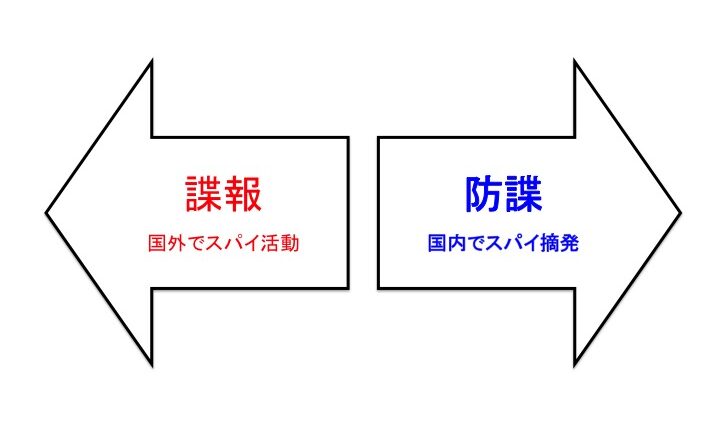

諜報と防諜の違い

こうした情報戦を繰り広げる以上、それを専門に扱う機関が欠かせず、これらは「インテリジェンス・コミュニティ」と呼びます。

有名どころだと、アメリカのCIAとFBI、イギリスのMI5とMI6、イスラエルのモサド、旧ソ連のKGBあたりでしょうか。日本では公安調査庁、防衛省の情報本部、内閣情報調査室などが該当します。

インテリジェンスを扱うといっても、その役割は大きく2つに分かれており、ひとつは「諜報」です。これはまさに「スパイ」のイメージに近く、外国で潜入工作をしたり、積極的な情報戦を仕掛けてきました。

一方、もうひとつの「防諜」は外国の情報戦から自国を守り、敵の諜報活動を阻止・妨害する仕事です。サッカーでたとえると、諜報がオフェンス、防諜がディフェンスという感じになります。

そのため、CIAは外国で諜報活動を行い、逆にFBIは国内で外国のスパイを摘発します。イギリスも同じく、MI5が国内における防諜を担い、MI6が対外諜報を行う分担です。

ただし、諜報・防諜の線引きは明確に敷かれておらず、両者の活動は一部重複します。

コメント