世界的にも珍しい独自能力

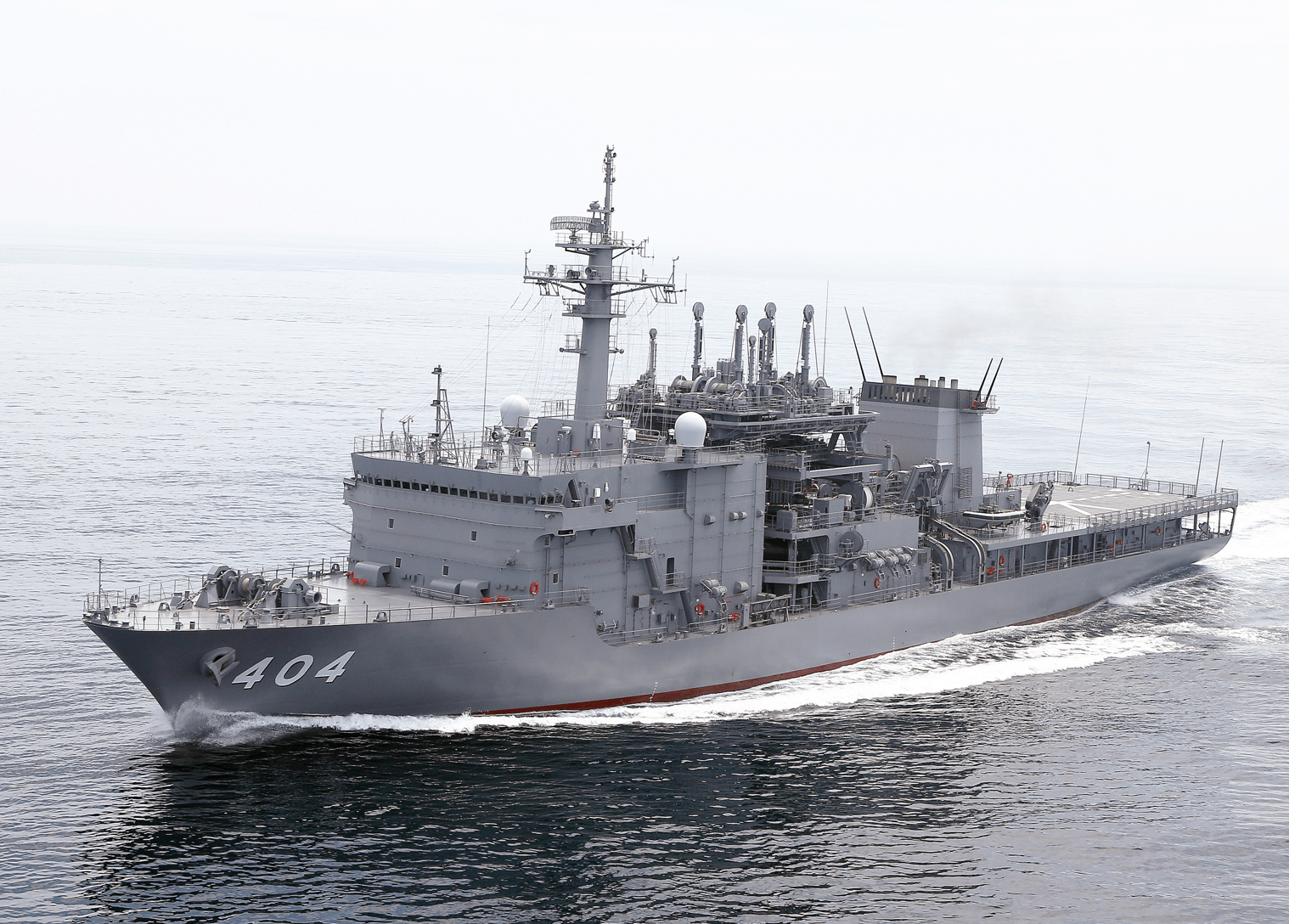

さて、潜水艦を運用する国は多けれども、高価な潜水艦救難艦とDSRVを両方持つ国は少なく、日本は世界的に珍しい救難体制を確立しています。

たとえば、欧米各国はNATO内で共同システムをつくり、アメリカは以前こそ救難艦を保有していたものの、現在はDSRVのみを別の潜水艦に乗せながら、救出に向かう方式になりました。

すなわち、日本は2隻の潜水艦救難艦に加えて、120億超えのDSRVも独自運用しており、仲間を見捨てないという決心がうかがえます。

海中での事故、被弾は生存率が低いとはいえ、救難体制の有無は乗組員の士気と安心感に直結するものです。

たとえ絶望的であっても、助けに来てくれる体制さえあれば、わずかながらも希望を感じられます。非常時においては、こうした心理的影響が生死を分け得るのです。

体制を揺るがす不正事案

しかし、2024年には潜水手当の不正受給が明らかになり、海自の救難体制を揺るがしました。

防衛省が調査したところ、潜水艦救難艦に所属する計74名が関わり、そのうち11名が懲戒免職になりました。

不正受給額は6年間で計4,300万円ですが、そもそも潜水手当は潜る深さで支給額が変わり、一連の不祥事では深度を水増ししたり、訓練していないにもかかわらず、あたかも実施したようにしていました。

規律重視の軍事組織である以上、このような不正は許されず、厳正な処分は仕方ありません。

ただ、潜水手当そのものが低いという問題もあります。それは深度20mまでならば、1時間あたり「310円」という金額です。

潜水艦が活動する深さ300〜400mでさえ、支給手当は約8,000〜11,200円しかなく、文字通り「命を懸けた」わりには低く感じます。これは不発弾処理にも通ずる問題ですが、この先も人員確保を目指すならば、全体的な待遇改善が欠かせません。

不正受給に対する処分は当然ながらも、貴重な救難艦で11人も免職になったのは痛く、国防上は損失でしかありません。

上下関係の厳しく、事実上の軍隊である自衛隊において、下から支給額の引き上げを要請するのは難しく、このあたりは政治家、ひいては国民全体がその要望をくみ取るべきでしょう。

コメント