拡大する任務・活動範囲を支える

海上自衛隊は日本近海のみならず、インド太平洋全域に活動範囲が広がり、補給艦の重要性はさらに高まっています。

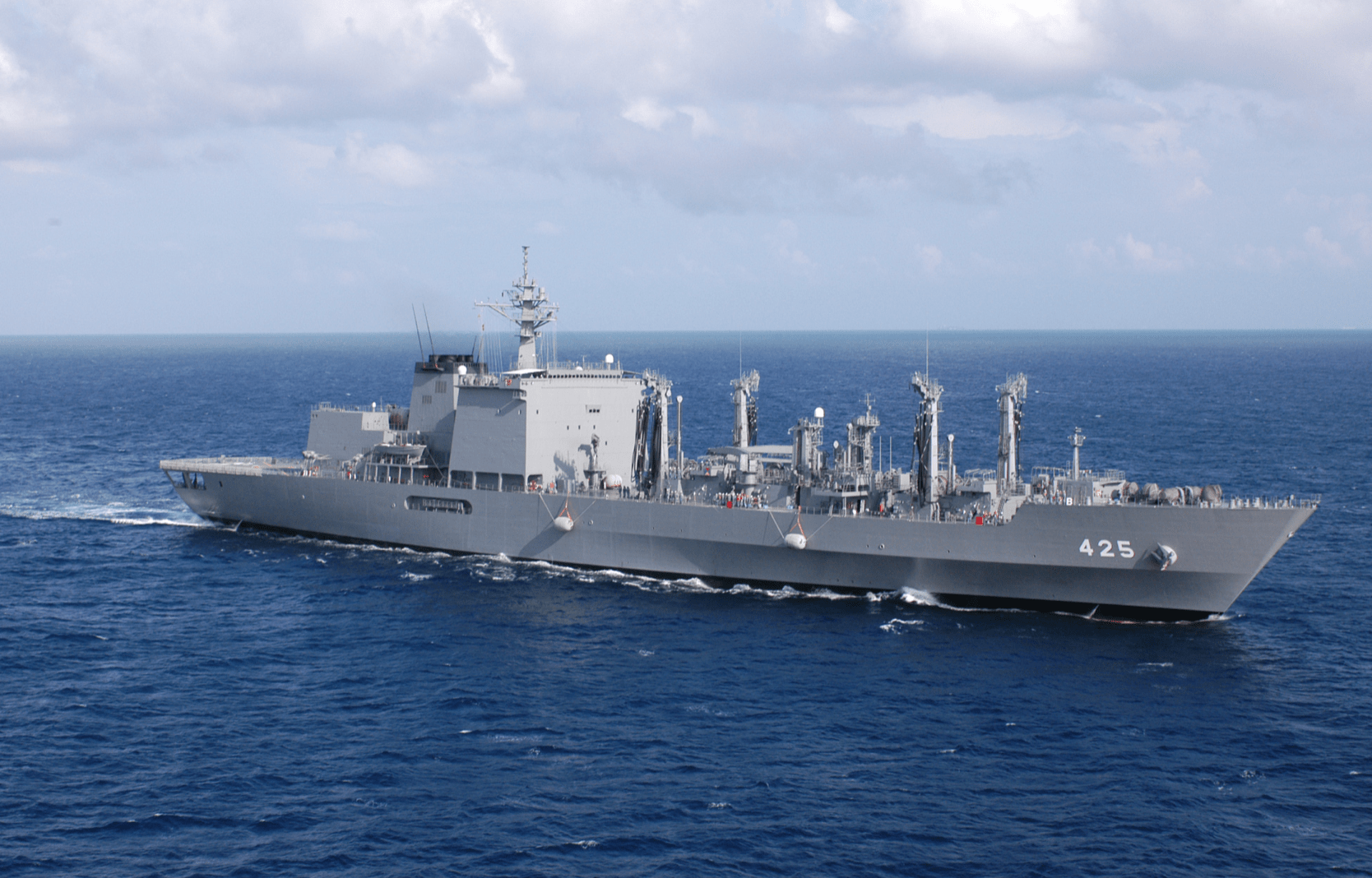

こうしたなか、現在は「とわだ型」「ましゅう型」の2種類、計5隻の補給艦を運用中です。

- 基本性能:「とわだ型」「ましゅう型」補給艦

| とわだ型 | ましゅう型 | |

| 排水量 | 8,100t(基準) | 13,500t(基準) |

| 全 長 | 167m | 221m |

| 全 幅 | 22m | 27m |

| 乗 員 | 140名 | 145名 |

| 速 力 | 22ノット (時速40.7km) |

24ノット (時速44.4km) |

| 航続距離 | 約19,500km | 約17,600km |

| 補給能力 | 燃料:7,500t 食糧:500kg |

燃料:10,000t 食糧:650〜750kg 病床:46床 |

| 建造費 | 1隻あたり約330億円 | 1隻あたり約430億円 |

| 建造数 | 3隻 ・とわだ ・ときわ ・はまな |

2隻 ・ましゅう ・おうみ |

| 就役期間 | 1987年〜 | 2004年〜 |

1980年代に護衛艦の大型化が進み、結果的に外洋航行が増えたことから、従来の補給艦では能力が足りず、新たに「とわだ型」が建造されました。

その後、2000年代に任務の多様化を受けて、インド洋まで活動範囲が拡大すると、補給能力をさらに強化した「ましゅう型」が就役します。ちなみに、「ましゅう型」は当時では海自最大の艦艇になり、「いずも型」の登場までその地位にありました。

「ましゅう型」では艦艇用の燃料とともに、航空燃料の搭載量が約1.5倍に増えており、汎用護衛艦で換算すると約9隻分の補給能力があります。そして、新たにフォークリフト、コンベア、エレベーターを置き、補給作業の効率化を果たしました。

「とわだ型」では医療機能が不足していたため、「ましゅう型」では集中治療室を含む46床が備わり、災害派遣では救援物資の輸送・供給だけではなく、小さな病院船としても機能します。

なお、海自の補給艦はアメリカ、オーストラリアなどの外国艦艇にも供給を行い、インド洋への派遣任務(2001年〜2010年)において、計11カ国に対して給油活動を実施しました。

これはペルシア湾の掃海以来の海外派遣になり、遠方での洋上補給を通してノウハウを学び、他国との共同作戦で貴重な経験を積みました。

現在は活動範囲が遠くアデン湾まで伸び、海自では補給艦の不足が懸念されていますが。しかし、艦齢30年以上の「とわだ型」は老朽化が進み、そもそも海外派遣をあまり想定していません。

後方支援能力を強化するべく、防衛省は補給艦を増勢する予定ですが、まずは「とわだ型」の後継として、14,500トン級の新型補給艦を4隻も建造します。

新型補給艦は補給能力の強化のみならず、「おおすみ型」輸送艦にあるようなサイド・ランプも置き、一定の車両積載能力を持つのがうかがえます。

コメント