contents

長期の洋上作戦を支える

広大な海を進む船は燃料や食糧、真水の定期補給を受けねばならず、しばらく寄港できなかったり、軍事作戦中でのんびり立ち寄っている余裕がないときは、補給艦の出番になります。

これは外洋を航行しながら、他の軍艦に燃料、食糧、弾薬などを供給する能力を持ち、長期間にわたる海上作戦には欠かせません。

ただ、この洋上補給というのはかなり高度な技量が求められます。

たとえば、燃料供給では補給艦と給油される側の間隔はわずか40メートルほどで、この距離を保ちながら同じ速度で並走しなければなりません。そして、双方の間にワイヤーやホースを渡して補給する仕組みです。

真水供給も同じ手法とはいえ、これは自動車でいうと1メートル未満の距離に幅寄せして、そのまま走りながら物を渡すようなものです。

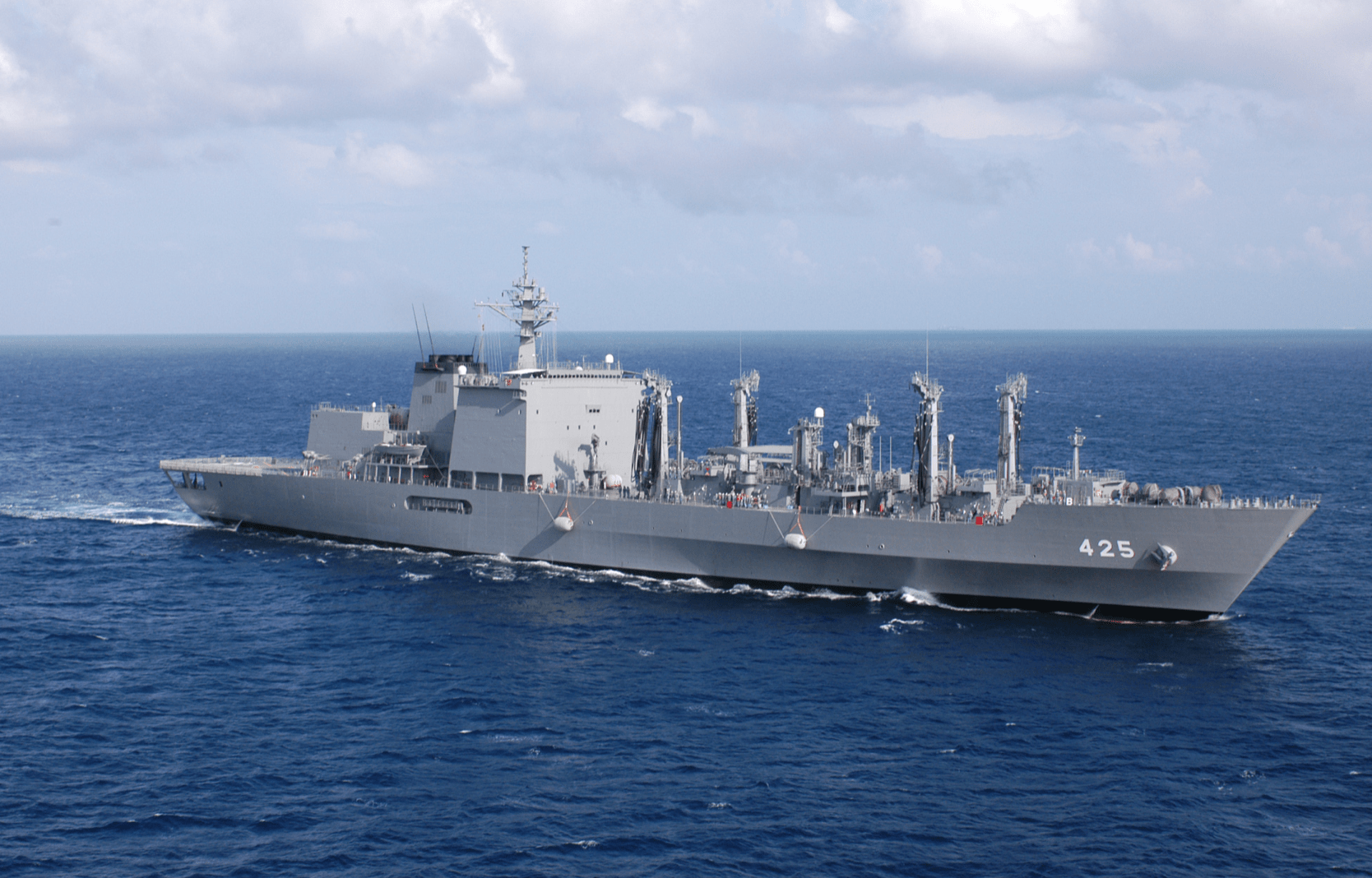

外国艦艇に補給を行う海自補給艦(出典:海上自衛隊)

外国艦艇に補給を行う海自補給艦(出典:海上自衛隊)

一方、食糧・弾薬の供給はワイヤーを張って、物資を吊り下げながら渡す「ハイライン移送」という方法を使います。

この方式では「カゴ」に人を乗せての移動もできますが、ぶら下がった状態で海上を移動するのはスリル満載で、海自の新米幹部たちが行う遠洋航海の目玉イベントになっています。

このように洋上補給では、船舶同士が一定間隔と同じ速度を維持しなければならず、高い操艦技量と手際の良さが求められるのです。それでも、寄港するよりは短時間で済み、補給場所も柔軟に選べるメリットがあります。

コメント