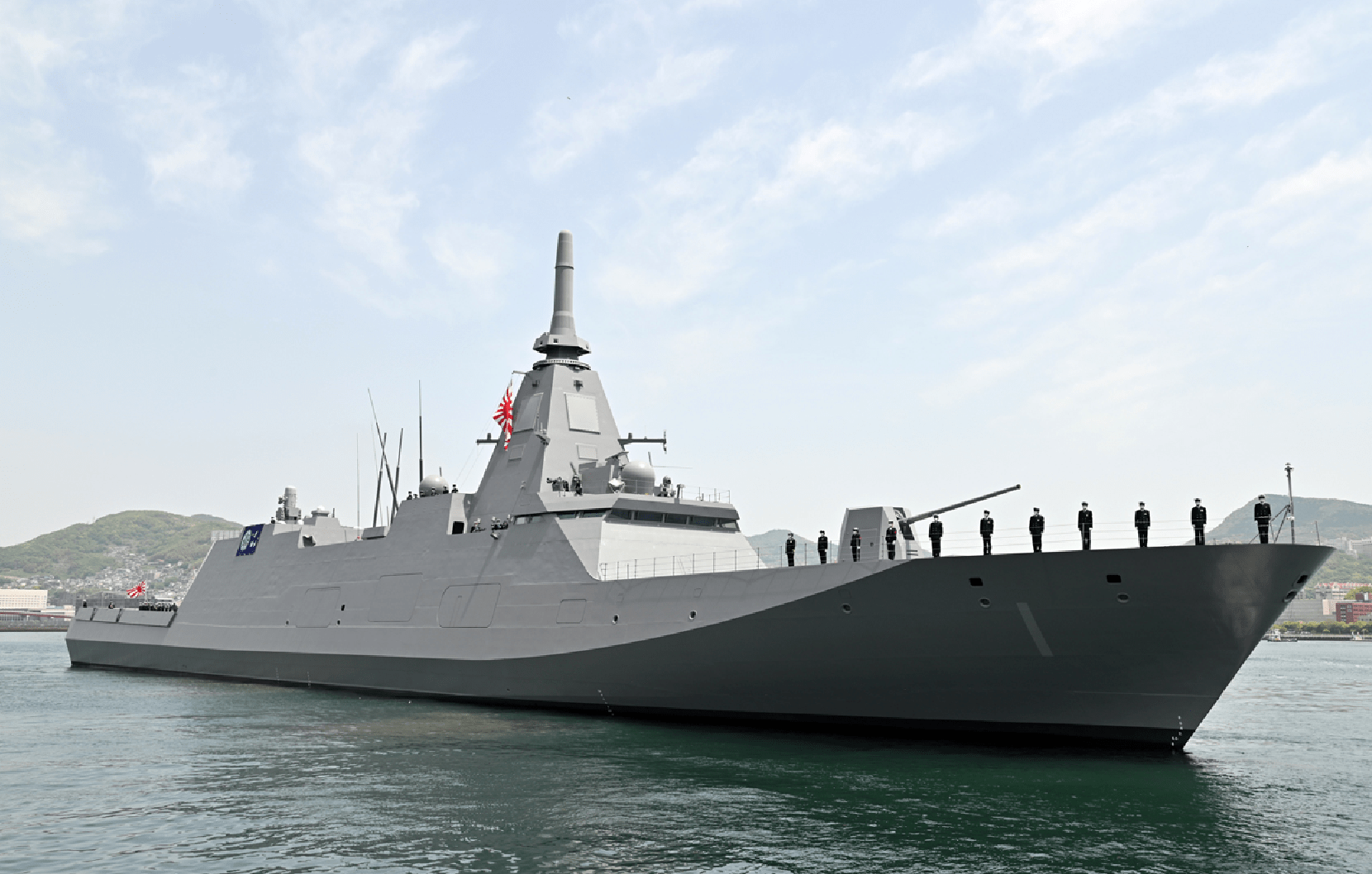

失敗作ではない理由

「もがみ型」は米海軍のLCSを参考にしたものの、そのLCS構想はおおきn失敗に終わり、同じ結末になる懸念がありました。

LCSは対テロ戦にも対処するべく、いろんな機能を詰め込み、新時代の戦闘艦になるはずでした。ところが、コスト超過の問題が起きたうえ、正規戦への回帰で打ち切られました。

対する「もがみ型」は装備を抑えながら、割り切った設計で成功しています。

現時点では大きな問題はみられず、2隻/年の量産でコストを削減しました。世界的にいえば、新型艦を特にトラブルなく、毎年量産できるのは珍しく、着実に戦力を強化しています。

しかし、新しいFFM(次期フリゲート艦)への移行により、最終的には22隻から12隻に減りました。これは「もがみ型」が悪いとかではなく、運用で洗い出した教訓に基づき、さらなる発展改良型を目指しただけです。

なお、オーストラリアも選考の末、次期フリゲートに日本の「もがみ型(改)」を選び、計11隻を建造するつもりです。防衛装備品の輸出でいえば、日本初の大口案件になり、日豪の関係強化にもつながるでしょう。

オーストラリア海軍も人手不足に悩み、早期に艦隊戦力をそろえたい以上、「もがみ型」の性能と省人能力はもちろん、2隻/年の量産体制が高く評価されました。

準同盟の強化という思惑もあったにせよ、その採用は「もがみ型」の能力を証明しています。本当に失敗作ならば、次期フリゲートには選びません。

この豪州向けの「もがみ型」ですが、最初の3隻は日本で造り、1番艦は2029年に引き渡される予定です。残りの8隻は地元雇用を生み出すべく、オーストラリア国内で建造します。

オーストラリアの採用を受けてか、ニュージーランド海軍も興味を抱き、同様に「もがみ型」をベースにしながら、次期フリゲートにする可能性が出てきました。

求められる役割とは?

さて、「もがみ型」は周辺海域を警戒しながら、船団護衛などの海外派遣もこなすため、汎用護衛艦の負担を減らしました。しかも、それなりの戦闘力を持ち、有事では正面戦力として投入できます。

汎用護衛艦を使うまでもない、日常的なパトロール活動、低脅威への対処には適任です。

しかも、その機雷戦能力をふまえて、海自は掃海部隊を縮小しますが、その余剰人員で再配置を行い、限りある人的資源を有効活用できます。

すなわち、汎用護衛艦を低脅威の任務から解き放ち、現行の人員でやり繰りしながら、グレーゾーン事態から機雷戦まで対処するわけです。

コメント