難しい深海での救出作業

潜水艦は海中を活動することから、わずかな事故が「死」に直結しやすく、そのまま浮上できなければ、乗組員の生存率は一気に下がります。

浮上できない潜水艦を救うべく、ある程度の救出手段は確立されており、そこで出番となるのが「潜水艦救難艦」という特殊船です。

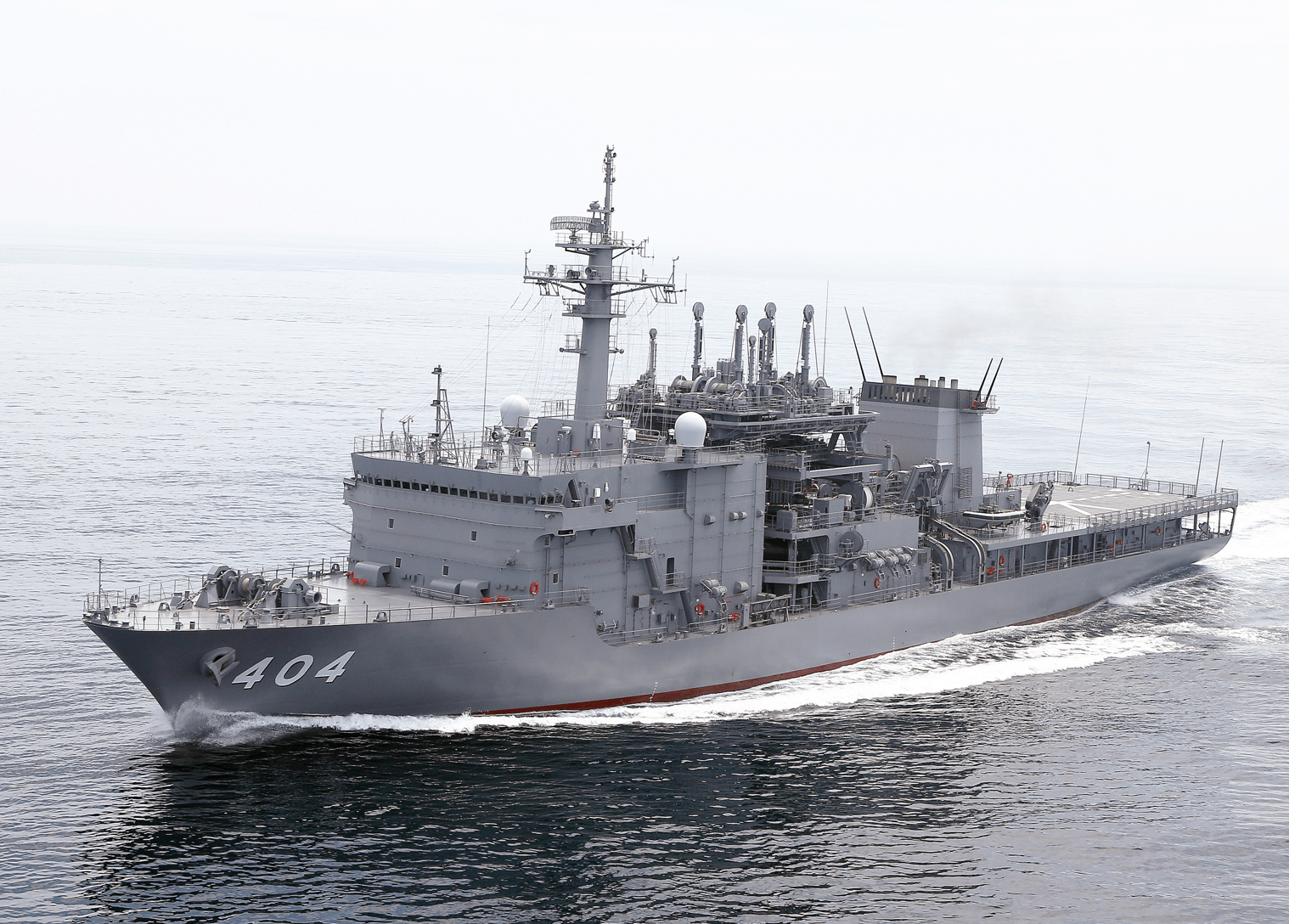

- 基本性能:「ちはや型」「ちよだ型」潜水艦救難艦

| ちはや型 | ちよだ型 | |

| 排水量 | 5,450t (基準) | 5,600t(基準) |

| 全 長 | 128m | |

| 全 幅 | 20m | |

| 乗 員 | 125名 | 120名 |

| 速 力 | 20ノット (時速37km) | |

| 航続距離 | 6,000海里 (約11,110km) | |

| 装 備 | 深海救難艇×1、無人潜水装置×1 | |

| 建造費 | 約500億円 | |

重要性を早くから理解していたため、海上自衛隊での潜水艦救難艦の歴史は長く、それは初代「ちはや」から始まり、「ふしみ」「ちよだ」などと続きました。

そして、いまは2代目の「ちはや」「ちよだ」になり、第1潜水隊群(呉)と第2潜水隊群(横須賀)に配備中です。

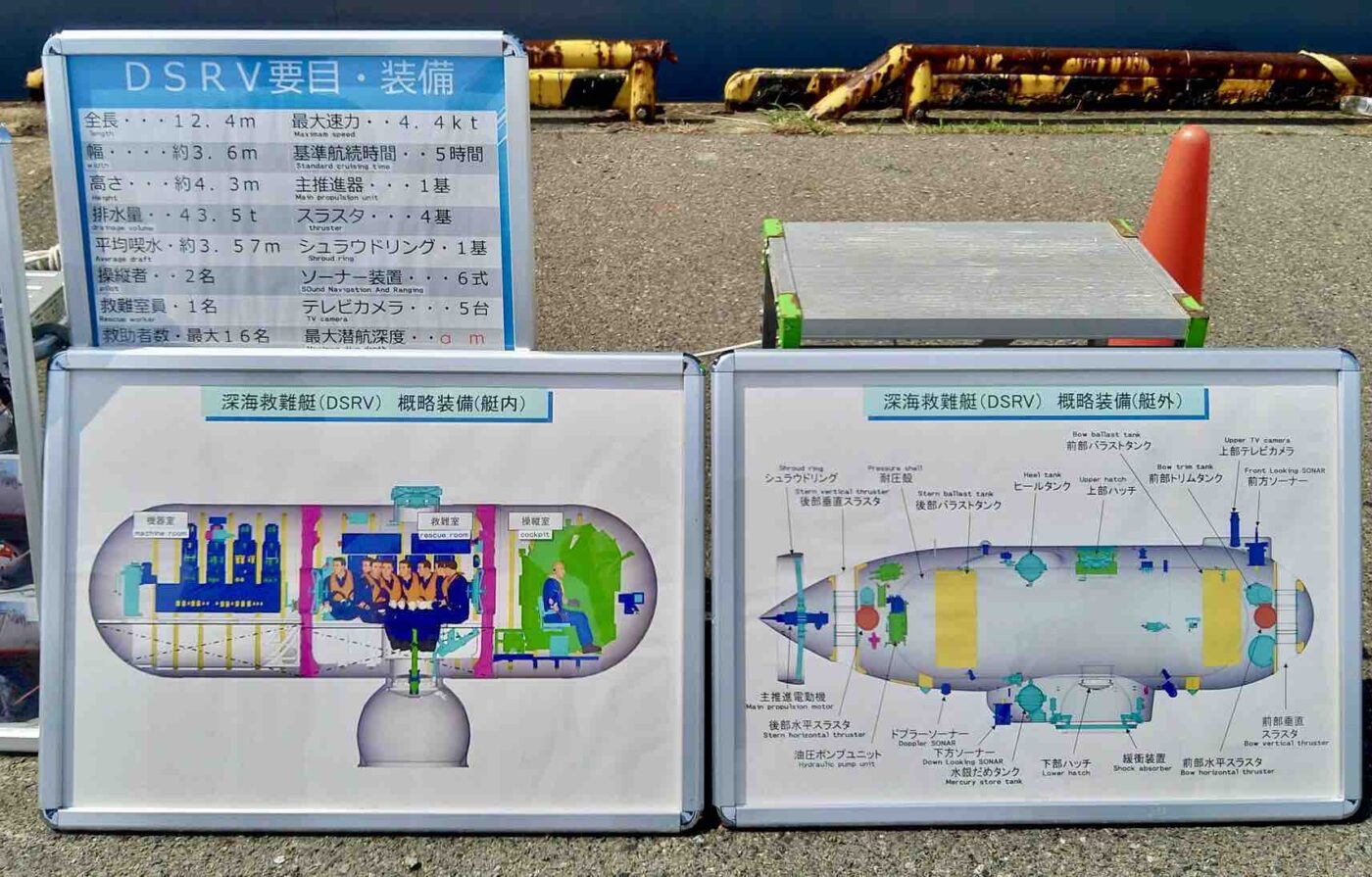

潜水艦救難艦が誇る特殊装備のうち、最も重要なのが「深海救難艇(DSRV)」であって、潜水艦のハッチに直接取りつきながら、深海から乗組員を救い出します。水圧地獄の深海をふまえて、この小型潜水艇は最大2,000mの潜航深度を持ち、それは潜水艦をも超える能力です。

「ちよだ」のDSRV(筆者撮影)

「ちよだ」のDSRV(筆者撮影)

耐圧性能により深海まで到達できるとはいえ、全長15mほどの潜水艇は約10名しか運べません。救難艦との往復には約5時間かかり、約70名の潜水艦乗組員を救うには相当な時間が必要です。

ただし、あとから登場した「ちよだ」のDSRVでは、運動性・耐圧性が強化されたほか、その定員も12名から16名に増えました。

DSRVには2名の操縦士が乗り込み、探知ソナーとサーチライト、カメラなどで暗い深海を探すわけですが、障害物を取り除くアームも備えています。一方、蓄電池に頼っている関係から、その活動時間と捜索範囲は限られます。

DSRVの説明図(筆者撮影)

DSRVの説明図(筆者撮影)

このような状況のなか、酸素が減りゆく潜水艦を早く救うべく、長時間駆動できる無人潜水装置と組み合せながら、より効率的な捜索を目指します。なお、海底を捜索できることから、墜落した航空機の捜索にも使われてきました。

さて、急激な水圧差にさらされた結果、救出された乗組員は「潜水病」になりやすく、それゆえ救難艦には減圧室と手術室が完備されています。

余談ながらも、初代「ちよだ」は補給と乗組員の休養も担い、そのための専用設備があったものの、この母艦機能は現在の2隻ではなくなり、代わりに医療能力が強化されました。

コメント