高い練度と同盟の強さを披露

次に「観艦式のやり方」を説明します。

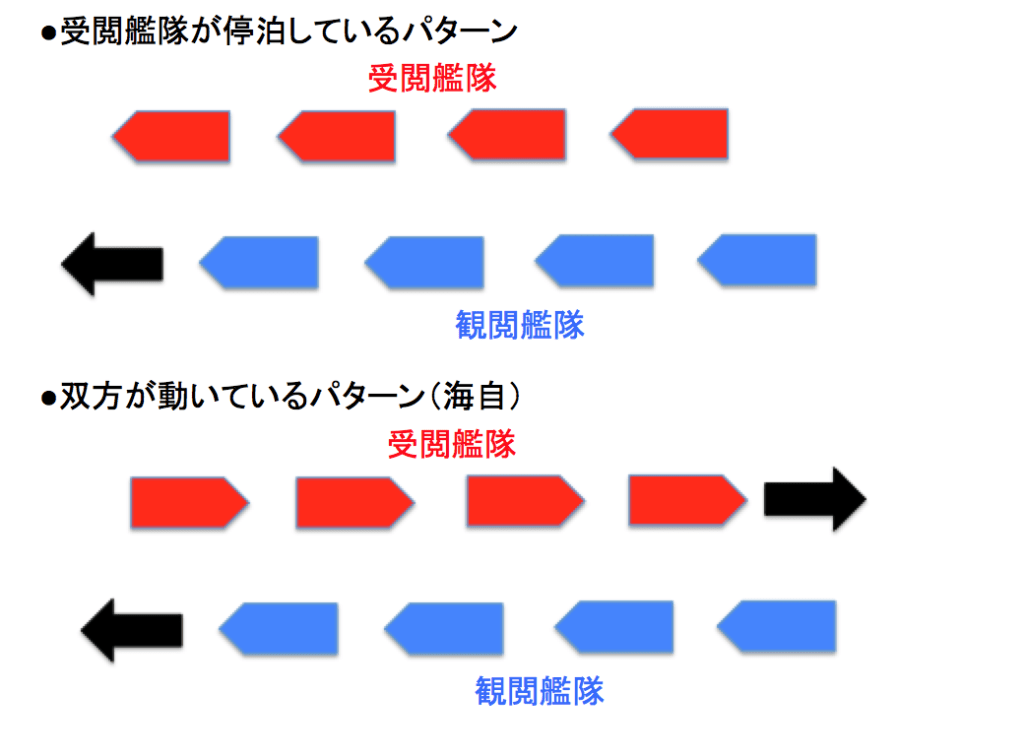

参加艦艇は「観閲する側(観閲艦隊)」、「観閲を受ける側(受閲艦隊)」に分かれたあと、前者には内閣総理大臣とその一行が乗り込みます。そして、受閲艦隊の威容を確かめる形ですが、ここで受閲艦隊が停泊している、あるいは双方が航行してすれ違う、という2つのパターンがあります。

当然ながら、動いている後者の方が難しく、世界的にも珍しい方式とはいえ、海自はこちらを採用しており、練度の高さを見せつけてきました。ちなみに、外国の参加艦艇は受閲艦隊に加わり、「祝賀艦隊」として観閲艦隊とすれ違います。

これらの観閲行為が終わると、今度は「US-2救難飛行艇」が離着水したり、潜水艦が急浮上する展示訓練の出番です。

すなわち、日本の観艦式は艦隊が航行する「観閲行為」、派手な演出を行う「展示訓練」の2部構成になります。

3年ごとの目玉イベントですが、近年は参加国がどんどん増えたほか、自由主義陣営の連携を強調するようになりました。観艦式には国内外から多くの注目が集まり、ここで発するメッセージは大きな意味を持ちます。

たとえば、2022年には予定がなかったにもかかわらず、アメリカの空母「ロナルド・レーガン」が飛び入り参加しました。これは事前調整した「サプライズ」とはいえ、虎の子の原子力空母を参加させたことにより、日米同盟の結束を分かりやすく示しました。

今後は実施しない方針

しかし、安全保障環境の悪化が進み、自衛隊の負担が増加の一途をたどるなか、当面は観艦式を中止することになりました。これは陸・空の観閲式も変わらず、通常の訓練を優先させるべく、今後はパレード(観艦式・観閲式)を実施しません。

パレードには練習が欠かせず、同じ場所に多くの部隊が集まるため、安全保障上のリスクを高めてしまい、多くの時間と費用を割り当てねばなりません。観艦式に限ってみると、40隻の艦艇と30機の航空機が集まり、練習だけでも大量の燃料を消費します。

その分だけ訓練用の時間、燃料が減るため、通常任務と錬成訓練にしわ寄せが行き、結果的に「戦力」をダウンさせてきました。ただでさえ、海自は訓練時間と予算の確保に悩み、ギリギリでやり繰りしている状況です。

しかも、中国海軍に対する警戒監視、他国との共同訓練、海外派遣に一定の戦力を割き、もはや30〜40隻も集める余裕がありません。

見る側にとっては壮観とはいえ、実際にやる側の立場になると、観艦式は「迷惑」なイベントでしかなく、普段の仕事を圧迫してきました。その分の時間を訓練にあてた方がよく、実際の戦力向上につながるでしょう。

ただ、それはパレードすらできないほど、安全保障上の事態が切迫しており、自衛隊に余力がない裏返しです。

軍事パレードを開くと、左派は「軍靴の音」と騒ぎますが、現在はパレードさえできない状況に陥り、かつてないほど(外国の)軍靴の音が近づいています。

コメント