近距離攻撃用の短魚雷

かつて日本海軍は雷撃戦に取り組み、自慢の酸素魚雷を使いながら、多くの戦果をあげてきました。戦後になると、海上自衛隊は対潜戦にシフトしたものの、魚雷への熱意は変わらず、現在も国産の魚雷を運用中です。

対潜戦での切り札といえば、アスロック(対潜ミサイル)が有名とはいえ、海自の護衛艦は短魚雷発射管(3連装)を持ち、潜水艦や敵魚雷に対して攻撃できます。

この発射管には国産の短魚雷が収まり、いまは「12式魚雷」が主流になりました。

- 基本性能:12式魚雷

| 重 量 | 320kg |

| 直 径 | 324mm(0.324m) |

| 全 長 | 2.83m |

| 速 度 | 60ノット(時速110km) |

| 射 程 | 約15〜20km |

| 深 度 | 最大1,500m |

| 価 格 | 約1億円 |

12式は97式魚雷の後継にあたり、国内で唯一製造する三菱重工業が開発しました。

ここで注意したいのは、短魚雷と長魚雷の違いです。

まず、短魚雷は全長と射程が短く、水上艦からの近距離攻撃に使います。潜水艦の長魚雷より射程が短いものの、対潜戦には十分な威力を誇り、水上艦にとっては重要な防御手段です。

そもそも、対潜戦では哨戒ヘリ(SH-60)からの攻撃、アスロックでの中距離攻撃を行い、短魚雷は接近を許した潜水艦、あるいは敵魚雷に対する「最後の砦」になります。

沿海域での能力強化

12式魚雷では浅い海での対処能力が上がり、それまでの弱点を大きく改善しました。

沿海域は外洋より海水温や海流、塩分濃度、地形の変化が激しく、高度な探知・追尾技術が必要なゆえ、12式魚雷はセンサーを刷新しながら、その探知能力を強化しました。

また、誘導性能と運動性能も高まり、複雑な海底地形でも確実に追い回せます。

そして、成形炸薬弾という弾頭を持ち、オーバー・キルな殺傷能力を備えました。これは起爆時に流体金属で装甲を貫き、本来は対戦車ミサイルに使われるものです。

通常の高性能爆薬で十分にもかかわらず、わざわざ成形炸薬弾を使うあたり、海自の「潜水艦ヘイト」がよく分かります。

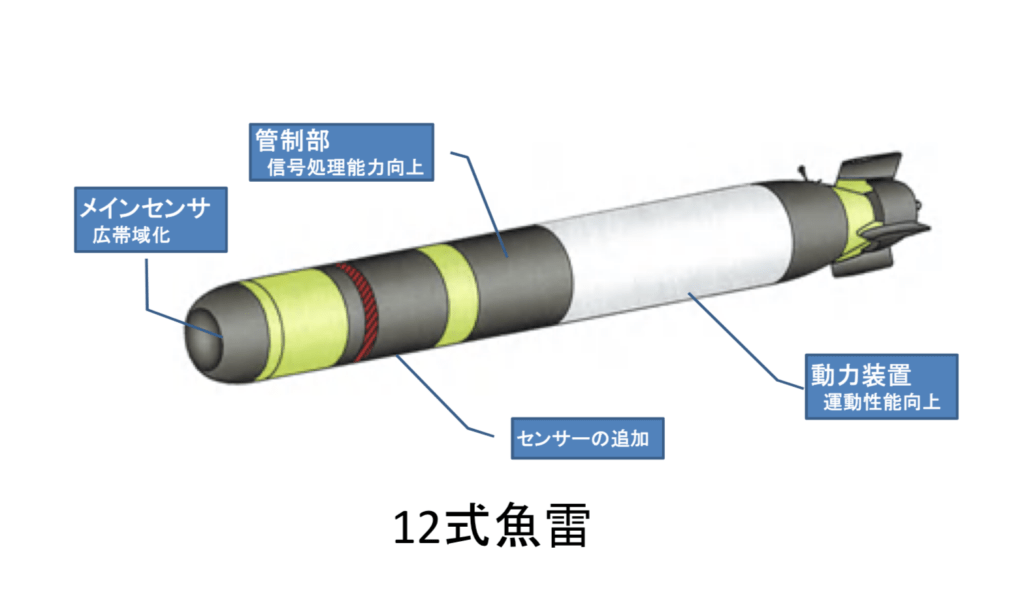

12式魚雷の各部分(出典:防衛装備庁)

12式魚雷の各部分(出典:防衛装備庁)

このように深海・沿海での対処能力を両立しながら、部品の約4割を97式魚雷と共通化することにより、その開発コストを節約しました。それゆえ、97式魚雷を廃棄する場合、関連部品を再利用できるようになりました。

すでに採用から10年が経ち、いまは「あさひ型」護衛艦、SH-60K哨戒ヘリ、P-1哨戒機で使っているほか、国産アスロック(07式VLA)の弾頭部にも採用されました。

コメント