監視網を補完する「目」

平時や有事を問わず、防空任務では相手の航空機をいち早く見つけて、味方を誘導することが至上命題であり、この能力が現代航空戦の勝敗を分けます。

空の警戒監視は全国28箇所に設けられた航空自衛隊の地上レーダーサイトが基本的に担うなか、死角となりやすい低空域や水平線の影響を受ける状況下では、早期警戒機もしくは早期警戒管制機が欠かせません。

今回紹介する早期警戒機は「空飛ぶレーダーサイト」ともいえるもので、これに航空管制機能を追加したものが、E-767をはじめとした早期警戒管制機、いわゆる「空飛ぶ管制塔」になります。

空自はレーダーサイトによる防空監視網を築いたものの、低空目標に対する探知能力は不安視されていました。したがって、空自側は早期警戒管制機の調達を長年望んでいましたが、予算はなかなか認められず、1976年にはあの有名なベレンコ中尉亡命事件が発生します。

北海道・函館空港にソ連軍機が強行着陸したこの事件では、低空侵入してきたミグ25をレーダーサイトと緊急発進したF-4戦闘機は見つけられず、防空監視体制に対する懸念が的中しました。

こうした事態を受けて、1978年にはアメリカの早期警戒機「E-2C」の空自への導入が決まり、1987年からようやく実戦配備が始まりました。

- 基本性能:E-2C早期警戒機

| 全 長 | 17.6m |

| 全 幅 | 24.6m |

| 全 高 | 5.6m |

| 乗 員 | 5名 |

| 速 度 | 時速592km |

| 航続距離 | 2,550km |

| 高 度 | 約11,200m |

| 探知範囲 | 370km以上 |

| 価 格 | 1機あたり200億円 |

「ホークアイ(鷹の目)」の愛称で知られるE-2Cは、もともとアメリカ海軍が1960年代に登場させた早期警戒機の改良型であり、主に空母艦載機として運用されています。

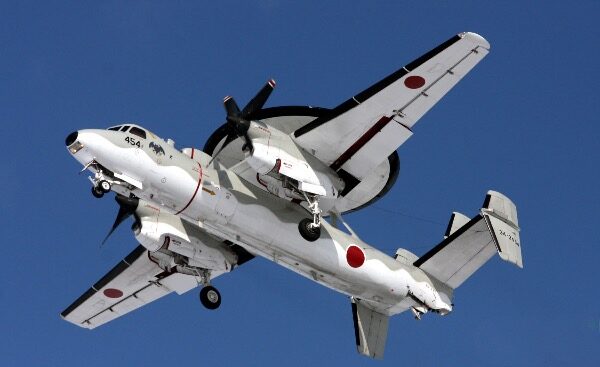

背中に円盤型の大きいレーダーを載せたE-2Cは、上空での警戒監視を通じて空母を含む水上部隊の「目」となり、飛び立った戦闘機を誘導するのが役目です。そのために全周360度の監視範囲を持ち、高度9,000mで最大370km以上の探知距離を誇ると言われています。

主翼を折りたたんだ状態の空自E-2C(出典:航空自衛隊)

主翼を折りたたんだ状態の空自E-2C(出典:航空自衛隊)

一部のアップグレード版では最大探知距離が560kmまで伸び、2,000以上の目標を同時追跡したり、40機近い戦闘機を管制・指揮できるという早期警戒管制機に近い能力を持っています。

つまり、本来は艦載機としての洋上運用を想定しているのですが、低空侵入機の早期発見と他部隊との連携、航空管制、通信中継もできることから地上レーダーサイトを補完、または代替する存在として注目されました。

こうした長所に目をつけた空自は、計13機を購入して北方をにらむ青森県・三沢基地と離島が多く、空白地帯もあった南西諸島方面の那覇基地に配備しました。その後、2000年代には近代化改修を受けた能力向上型のE-2Cも登場しています。

最終的に、空自へのE-2Cの導入は低空域に対する監視能力を強化するだけでなく、地上レーダーサイトが機能停止したときのバックアップ体制も構築しました。

E-2Dへの更新と違い

現在も10機ほどのE-2Cが運用されているなか、今後は新たに調達された「E-2D」への更新が進む予定です。こちらは「アドバンスド・ホークアイ」という愛称からもわかるように、E-2Cの改良発展型になります。

当然ながらレーダー性能はE-2Cより高く、探知距離は最低でも550km以上、状況次第ではE-2Cの2.5倍まで伸びて、ステルス機にも対応しているそうです。

しかも、空中給油機能が追加されたおかげで7時間以上も滞空可能になり、長時間の任務を支えるべく、空自版ではユニット式トイレと簡易キッチン(ギャレー)が完備されました。

前のE-2Cにはトイレがなく、長期飛行を行うにもかかわらず、乗員はいつも我慢を強いられてきました。この点、E-2Dは長年の懸念や不満を解消して、より任務に集中できるようにしたといえます。

また、イージス艦などとリアルタイムで情報連携・共有を行える共同交戦能力(CEC)も追加される見通しで、自衛隊の統合運用能力を拡張させる重要ピースとして期待されています。

コメント