艦名は米海軍の「原点」

第二次世界大戦以降、アメリカは世界の海を支配してきたものの、現在は過渡期を迎えています。太平洋では中国海軍が拡張するなか、次世代艦として期待された「ズムウォルト級」、マルチ能力を目指した沿海域戦闘艦(LCS)は失敗しました。

それゆえ、中途半端なLCSより本格的な交戦能力を持ち、次世代を担うべき「コンステレーション級」フリゲートを開発しました。

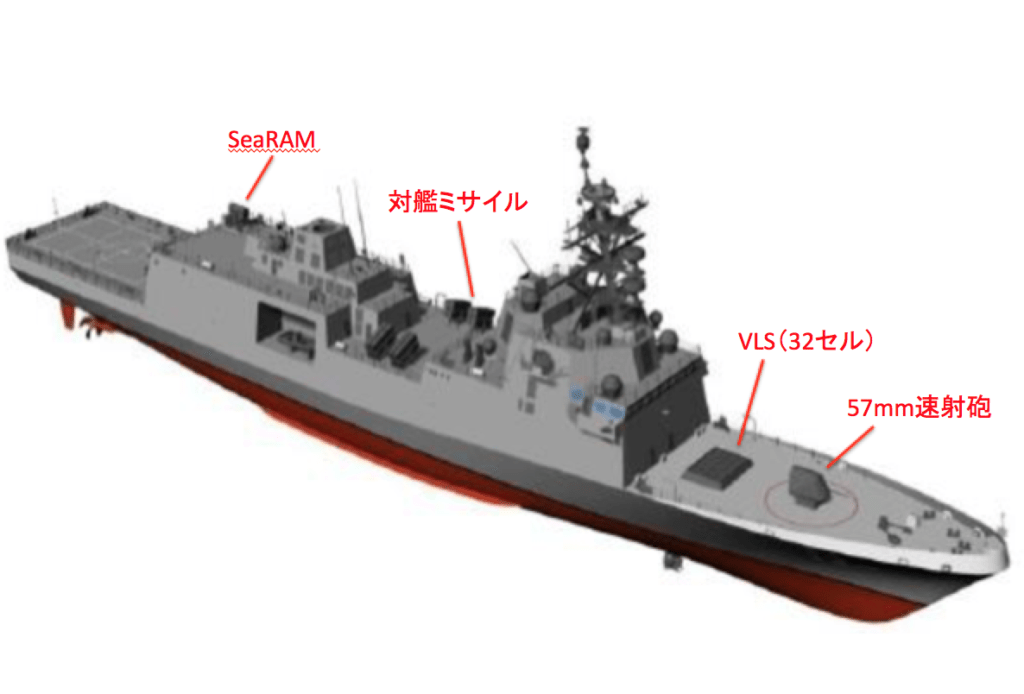

- 基本性能:コンステレーション級フリゲート

| 排水量 | 7,291t (満載) |

| 全 長 | 151.1m |

| 全 幅 | 19.8m |

| 乗 員 | 200名 |

| 速 力 | 26ノット(時速48km) |

| 航続距離 | 11,000km |

| 兵 装 | ・57mm速射砲×1 ・SeaRAM防空システム×1 ・垂直発射システム(32セル) ・対艦ミサイル×16 |

| 艦載機 | MH-60R哨戒ヘリ×1 MQ-8C無人機×1 |

| 価 格 | 1隻あたり約950億円 |

| 建造数 | 20隻 (予定) |

アメリカ海軍はイージス艦も引きつづき造るとはいえ、脅威度に応じて「コンステレーション級」と住み分けを図るつもりです。フリゲートの建造費はイージス艦の半額になり、高額・高性能兵器と低額・低性能兵器を組み合わせる「ハイ・ローミックス」の一例です。

アメリカのフリゲート艦としては、「オリバー・ハザード・ペリー級」以来となり、その意気込みは名前の「コンステレーション」からも読み取れます。

コンステレーションとは「星座」の意味を持ち、イギリスからの独立後に初めて建造した6隻の軍艦のうち、そのひとつが同じ名前でした。

まさに米海軍の原点ともいうべきもので、「アメリカを代表する船」という特別感があるのは間違いありません。たとえるならば、日本の戦艦大和のような感じでしょうか。

しかも、ほかの5隻の艦名についても、2番艦以降が順次襲名するため、同計画に対する期待の大きさが分かります。

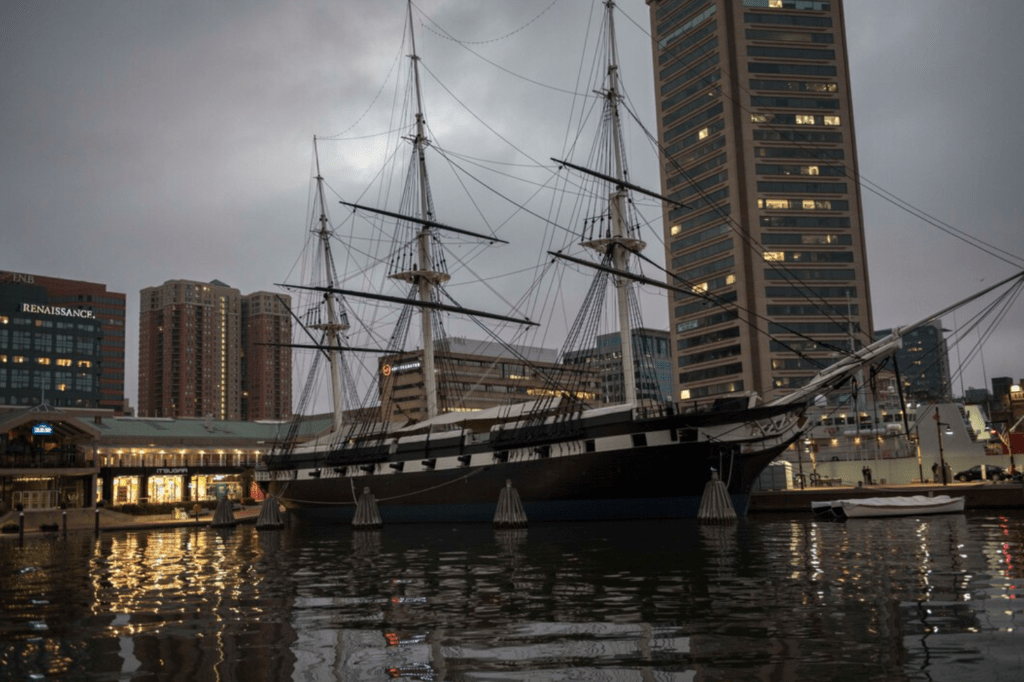

2代目「コンステレーション」(出典:アメリカ海軍)

2代目「コンステレーション」(出典:アメリカ海軍)

余談ですが、2代目「コンステレーション」は1854年に就役したあと、かなり古い帆船でありながらも、いまも航行できる状態で保管されており、海軍内では現役という扱いです。

その実態は記念船に近く、米東部・ボストンで見学できますが、現役艦船ということもあって、海軍の水兵が乗っていたり、記念式典では実際に航海に出ます。

新型フリゲートはイージス艦

新型フリゲートの性能についていえば、まずは最新のイージス・システム(ベースライン10)が搭載されました。

したがって、フリゲートとしては高い防空能力を持ち、リアルタイムで情報共有しながら、味方と連携して戦う「共同交戦能力(CEC)」を獲得しました。

その防空能力を支えるべく、32個の垂直発射装置(VLS)を備えており、中・長距離対空ミサイルの「SM-2」を運用可能です。ただし、これはあくまで自艦防空用になり、イージス艦のような艦隊防空までは担いません。

このVLSは「アスロック対潜ミサイル」も使えるものの、フリゲートには対潜ソナーがついておらず、曳航式ソナーだけの「対潜<防空」という形です。

一方、水上打撃力を充実させるべく、長射程でステルスの「NSM対艦ミサイル」を16発も搭載しました。この対艦重視の姿勢からも分かるとおり、中国海軍に対する打撃力を確保する狙いがあります。

もう危うい建造計画

事実上のイージス・フリゲートを目指すなか、LCSのような過去の失敗例と同じく、すでにコスト超過に見舞われています。

1番艦は建造開始から2年が経ち、2026年の就役予定だったにもかかわらず、その完成度はわずか10%です。驚くべきことに、まだ設計すら完成しておらず、建造費は1,500億円近くに高騰しました。

そもそも、高額なイージス艦よりも気軽に使うべく、安価なフリゲートを目指した経緯があるため、それが高コストになっては意味がありません。

米議会の試算に基づけば、量産型は約950億円/隻まで落ちるそうですが、もはやこの数字は信じられません。少なくとも、現状は厳しい船出となり、高いくせに能力面で割に合わず、中途半端な存在になる可能性が高いです。

この20年で中国海軍が飛躍したにもかかわらず、米海軍は予算削減に苦しみながら、試行錯誤と迷走を繰り返してきました。西太平洋での戦力バランスを考えると、これ以上の失敗や迷走は許されず、新型フリゲートはそれを左右する試金石でした。

コメント