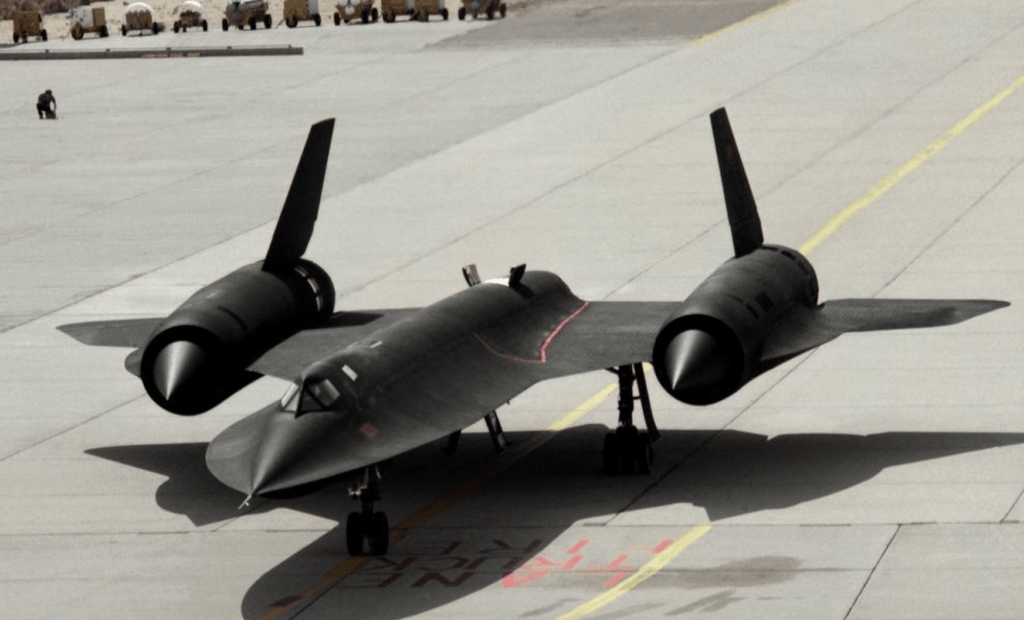

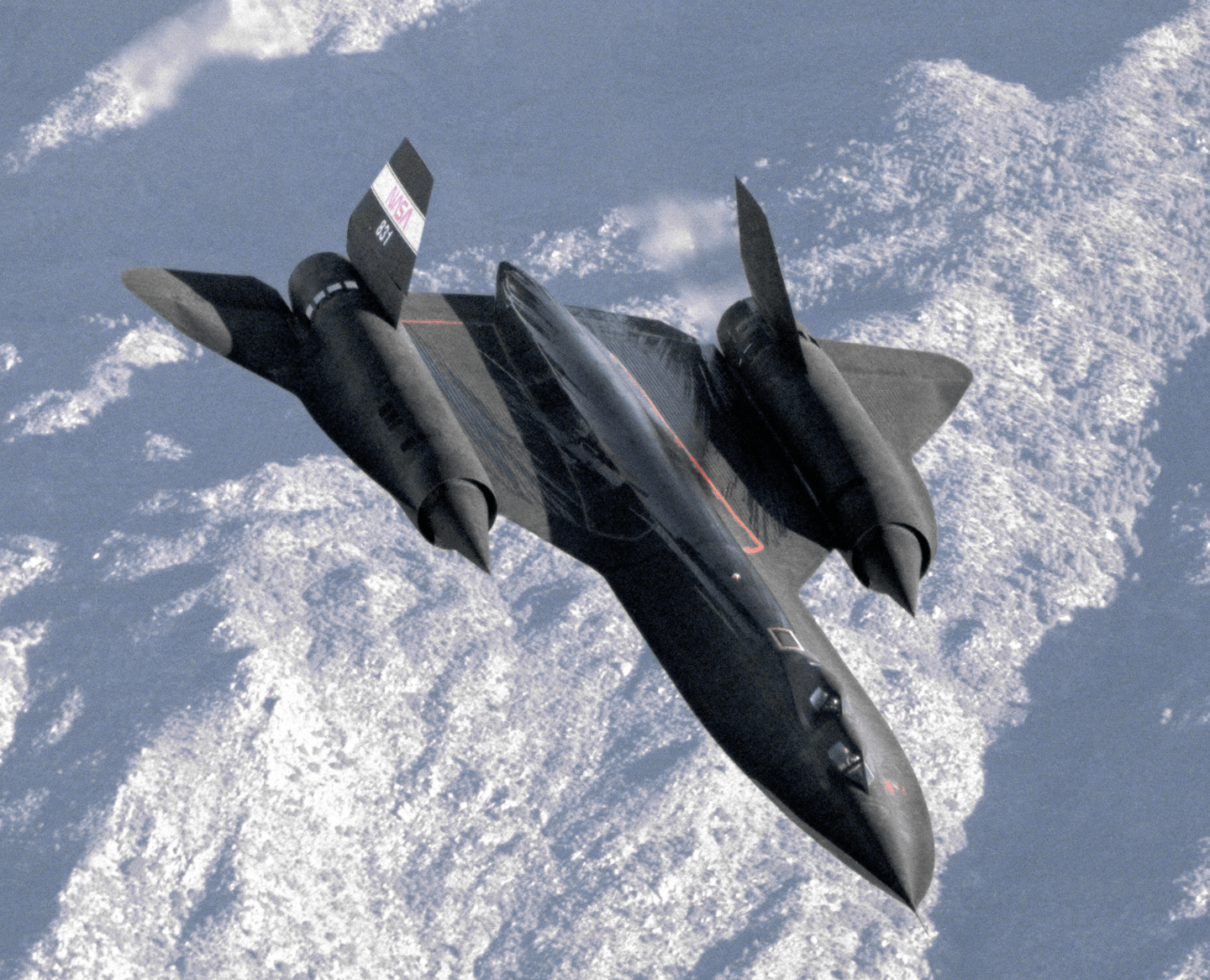

マッハ3を超えの高高度偵察機

冷戦期のアメリカはソ連領奥深くを偵察するべく、高高度偵察機の「U-2ドラゴンレディ」を使用しましたが、これは操縦が極めて難しく、対空ミサイルに撃墜されるリスクもありました。

そこで、高高度での飛行性能を維持しながら、ミサイルを回避できる超音速飛行機「SR-71」の開発が進められました。

- 基本性能:SR-71 ブラックバード

| 全 長 | 32.7m |

| 全 幅 | 16.9m |

| 全 高 | 5.63m |

| 乗 員 | 2名 |

| 速 度 | 約マッハ3.3 (時速3,529km) |

| 航続距離 | 5,230km |

| 実用上昇限度 | 26,000m |

冷戦中の1960年代に開発が始まったSR-71は、その黒い外見から「ブラックバード」という異名を持ち、配備後の1976年には有人実用機として世界最速の時速3,529km(約マッハ3.3)を叩き出しました。

「マッハ3.3」ともなれば、逆にイメージがつかみにくいですが、これは通常6時間はかかる飛行距離を「67分」で済ませてしまう速さです。ここまでの最速飛行はめったに発揮しないものの、通常飛行時でさえ、ニューヨーク・ロンドン間をわずか1時間54分で移動しました(あの超音速旅客機コンコルドですら2時間52分)。

この超音速飛行をもたらす2基のエンジンには、空気圧縮を効率的に行う電子制御機能など、当時の最先端技術が使われており、排気時にもう一度燃料を吹きつけて爆発的推力を得る「アフターバーナー」も長時間使用できます。

しかも、SR-71はただ速いのみならず、高度25,900mでの安定飛行というU-2偵察機を超える操縦性も手に入れました。

こうした超音速飛行を行うべく、機体の90%以上が最高700℃の摩擦熱にも耐えられるチタン合金で作られており、特徴的な黒い塗装にも放熱効果があると言われています。

一方、その見た目から高性能なステルス機と思われるがちですが、実際のステルス性はあまりよくなく、ソ連側のレーダーに何度も捕捉されていました。これは当時の技術的限界が要因といえるなか、その教訓はB-2ステルス爆撃機の開発でかなり役立ちました。

コメント