もともと空母向けだった

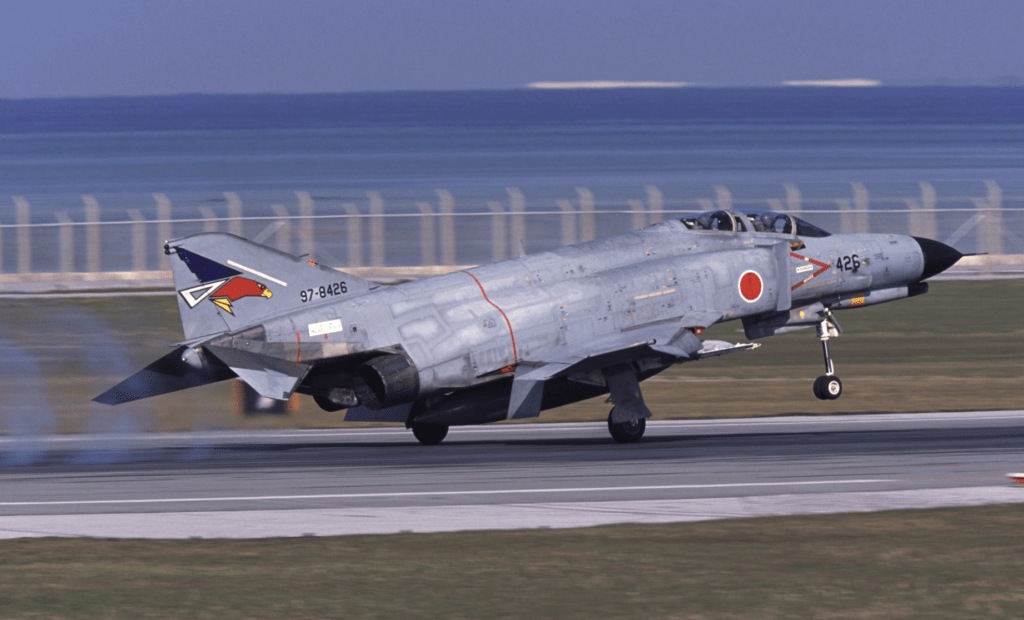

航空自衛隊は1954年の発足以降、さまざまな戦闘機を運用してきましたが、とりわけ長期にわたって飛び、「ファントム爺さん」のあだ名さえもらったのが「F-4戦闘機」です。

F-15J戦闘機の登場まで防空任務を担い、1971年から2021年まで日本の空を守り続けた機体ですが、一体どんな戦闘機だったのか?

- 基本性能:F-4EJ改戦闘機

| 全 長 | 19.2m |

| 全 幅 | 11.7m |

| 全 高 | 5.0m |

| 乗 員 | 2名 |

| 速 度 | 最大マッハ2.2 (時速2,716km) |

| 航続距離 | 2,900km |

| 兵 装 | 20mm機関砲×1 空対空ミサイル |

| 価 格 | 1機あたり約20億円(当時) |

F-4戦闘機は「ファントム」の愛称で知られており、もともとはアメリカ海軍が全天候型の空母艦載機として、1950年代に開発した古い機体です。しばらくして空軍も目をつけたため、米軍全体で広く運用されるようになりました。

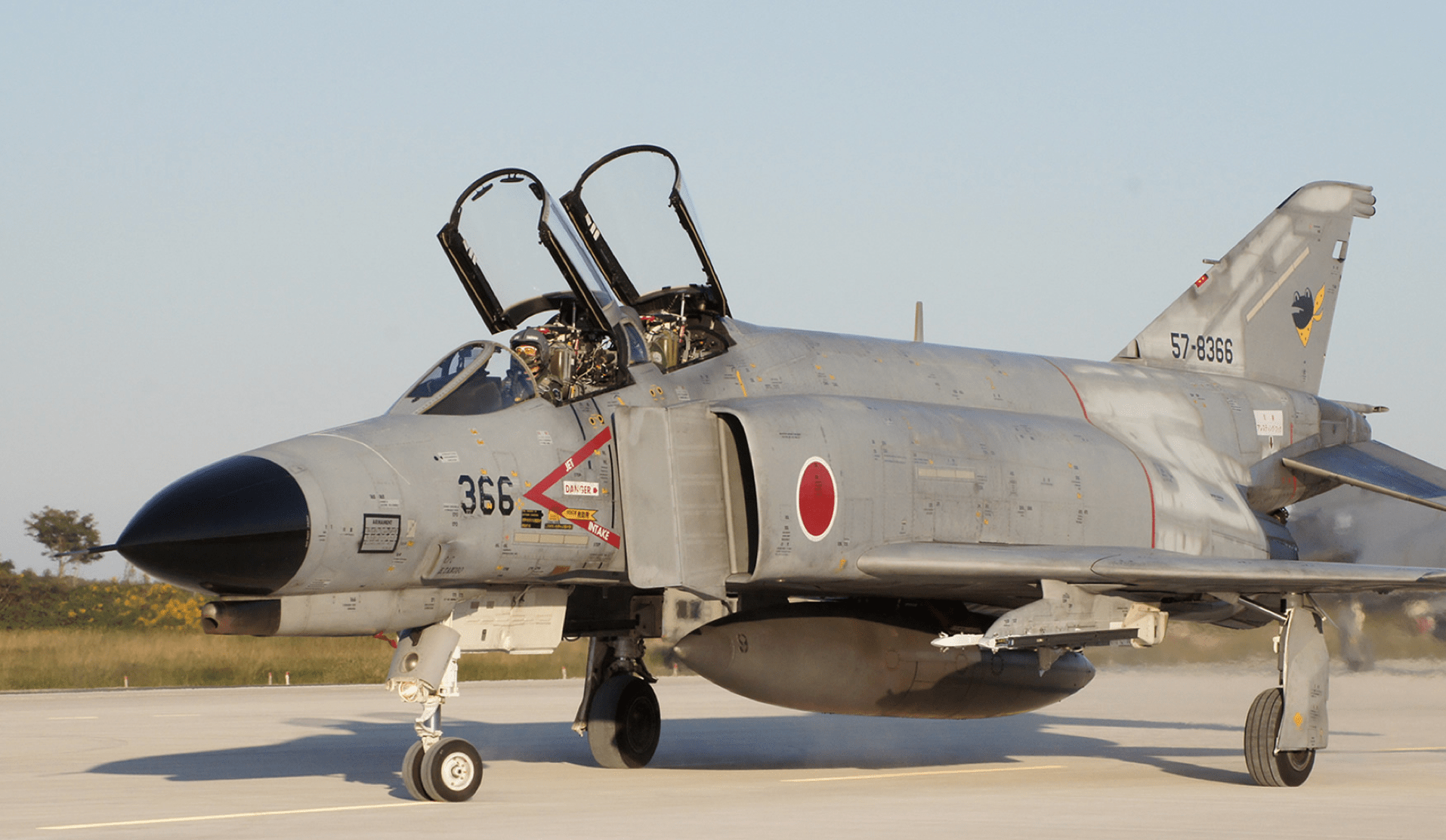

長い航続距離と大出力のエンジンを誇り、戦闘機であるにもかかわらず、パイロット2名が搭乗する「複座式」なのも特徴です。また、空母艦載機として開発されたことから、着艦時の衝撃に耐えられる性能を持ち、特に主脚周りは頑丈に作られています。

「ミサイル万能論」の台頭を受けて、初期型は機関砲を搭載しておらず、対空ミサイルのみに頼っていました。

ところが、ベトナム戦争時は対空ミサイルの信頼性が低く、機関砲がないのが災いとなり、ソ連製戦闘機に苦戦を強いられます。このベトナム戦争において、アメリカは最終的に350機以上のF-4戦闘機を失い、多くのパイロットが戦死しました。

※戦闘機としては悪くはなく、被撃墜の多くは運用方法や訓練不足も大きな要因です。実際、ソ連製戦闘機との空戦では、被撃墜よりも撃墜数の方が上回っています。

こうして機関砲の必要性を痛感した結果、機首部分に再び載せたうえで、運動性をさらに高めた「E型」が登場しました。

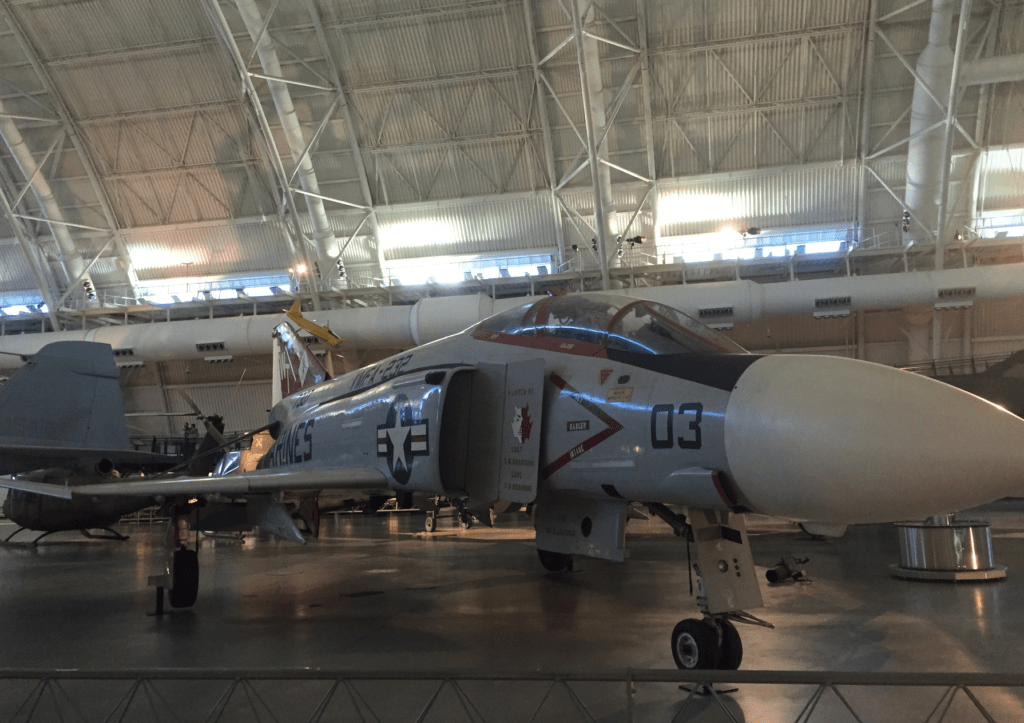

博物館に展示されたF-4(筆者撮影)

博物館に展示されたF-4(筆者撮影)

ベトナム戦争では苦戦したとはいえ、拡張性の良さとソ連機を多く撃墜した点は変わらず、その実績からイギリスやドイツ、韓国、トルコなどでも採用されます。

累計生産数5,000機を超えるベストセラーになり、その後もアップグレードをしながら、アメリカでは1996年まで使われました。

日本の防空を支えた名機

さて、F-4戦闘機が登場すると、日本でも1966年に「E型」の導入が決まり、「F-4EJ」として1971年から計154機が調達されました。

最初の13機を除き、全て三菱重工業によるライセンス生産ですが、それが許されたのは日本だけです。

1機あたりの価格は当時で約20億円と言われていて、現代価値に換算すると60億円ほどになります。これは現在の最新戦闘機よりも安く、長らく使ったことを考えると、かなり良い買い物だったのではないでしょうか。

しかしながら、導入時に対地攻撃能力が国内左派の反発を呼び、日本版ではわざわざ爆撃機能と空中給油機能を外しました。当時は左派の影響力と勢いが強く、空中給油機能ですら周辺に脅威を与えると思われていたのです。

このような反発を受けながらも、空自の主力戦闘機になりましたが、1976年には大きな試練を迎えます。

いきなりソ連軍機が函館空港に降り立ち、パイロットが亡命する事件が起きました(ベレンコ中尉亡命事件)。このとき、空自のF-4が迎撃に上がったものの、領空侵犯してきた相手機を見失い、低空目標に対する捜索能力の不足が判明しました。

1980年代になると、F-15戦闘機に主力の座を譲りつつも、約90機が近代化改修で「F-4EJ改」にアップグレードされました。

この改良型は新しいレーダーで探知範囲を延ばしたほか、弱点だった低空目標の探知能力を改善しました。射撃管制システムも新しくなり、対艦ミサイルと新式の対空ミサイルに対応するとともに、無誘導爆弾による限定的な対地攻撃能力も与えられています。

ほかにも、敵味方識別装置のアップグレード、航法・通信機能の強化、空中給油機能の復活が行われたところ、「F-4E」とは全く異なる戦闘機に仕上がりました。

こうした「魔改造」により、F-15にすら負けない性能を手に入れますが、それは拡張性が高かったからこそできたワザです。

コメント