スティンガーを継ぐ国産兵器

歩兵は空からの攻撃に弱く、一方的に狩られる存在だったところ、それをくつがえしたのが「携帯式防空ミサイル(MANPADS)」でした。一定の防空能力を確保できるほか、天敵の攻撃ヘリすら撃墜可能です。

そんなMANPADSの代表例といえば、アメリカのスティンガー・ミサイルですが、日本でもAH-64D攻撃ヘリの自衛兵器として使われています。

一方、歩兵向けにも多く調達されたものの、これらはすでに引退済みです。その代わり、国産の「91式携帯地対空誘導弾」が各部隊に配備されており、日本版のスティンガーとなっています。

- 基本性能:91式携帯地対空誘導弾

| 全 長 | 1.43m |

| 直 径 | 8cm |

| 重 量 | ミサイル本体:9kg システム全体:17kg |

| 速 度 | マッハ1.7(秒速651m) |

| 射 程 | 5,000m |

| 高 度 | 3,500m以上 |

| 要 員 | 2名 |

| 価 格 | 1セットあたり5,500万円 |

91式携帯地対空誘導弾は防衛省と東芝が開発したもので、「ハンドアロー」「携SAM」とも呼ばれてきました。

主な配備先は陸上自衛隊の普通科(歩兵)や機甲科、特科部隊ですが、航空自衛隊と海上自衛隊でも基地防空用に一部導入しています。ほかにも、OH-1観測ヘリコプターが自衛用に使い、近距離防空ミサイルとして高機動車にも搭載されました。

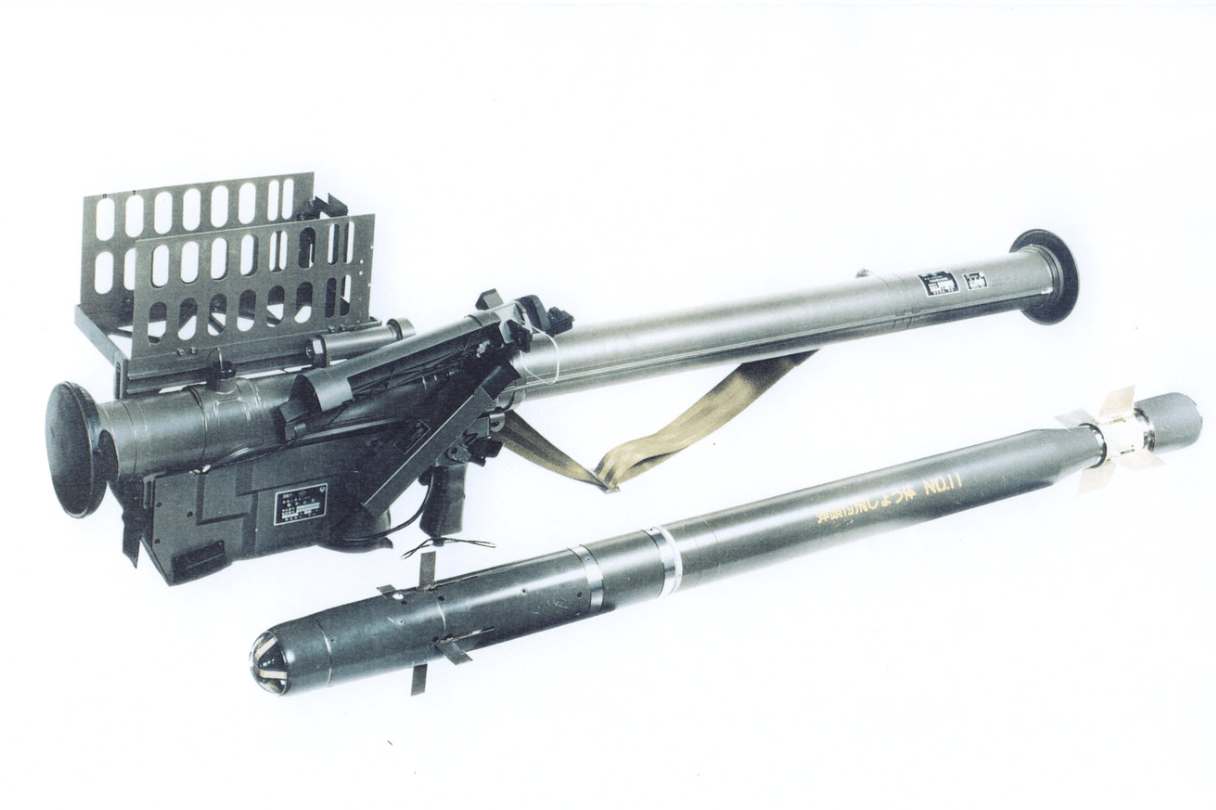

システムは発射機、バッテリー、カゴのような形をした敵味方識別装置(アンテナ)から成り、その総重量は約17kgとスティンガーより少し重いです。

しかし、準備から発射まで1名で行えるうえ、使い方はスティンガーと同じという互換性を確保しました。

一方、赤外線誘導方式のスティンガーとは異なり、91式携帯地対空誘導弾は赤外線誘導装置とカメラを併用しています。

前者はエンジン排熱をとらえねばならず、目標の正面からは撃てません。これに対して、91式は画像認識でも誘導できるため、さまざまな方向から狙えたり、赤外線妨害(フレア)にも強いです。

ハンドアローを構える隊員(出典:陸上自衛隊)

ハンドアローを構える隊員(出典:陸上自衛隊)

そんな和製スティンガーは1991年の採用後、しばらくゆっくりとした調達が続き、2007年からは改良型の「個人携帯地対空誘導弾(改) 」に切り替えました。

これは低空目標への対処能力を高めながら、携帯地対空ミサイルとして初めて赤外線画像による誘導方式を採用しました。その結果、夜間戦闘時の命中率が上がり、旧型と区別するために「SAM-2B」とも呼ばれます。

約700セットといわれる配備数のうち、新型のSAM-2Bは100セット前後と思われますが、ここで注意したいのは「セット数≠ミサイル数」という点です。

セットあたりの弾薬を2〜4発と仮定すれば、自衛隊全体では約3,000発はあるのではないでしょうか。

本家・スティンガーとの比較

では、世界的ベストセラーの「スティンガー」と比べてどうなのか?

カタログスペック上は91式の方が赤外線妨害に強く、改良型のSAM-2Bは夜戦能力でも上回るとされています。ただし、ほかの国産装備品と同様に実戦経験がなく、本当の性能は未知数です。

対するスティンガーは十分な運用実績と戦果を誇り、納入先が自衛隊に限られる91式よりは安く生産できます。

本当の性能は未知数?(出典:アメリカ空軍)

本当の性能は未知数?(出典:アメリカ空軍)

ロシア=ウクライナ戦争でも分かるとおり、どんな兵器も実戦では消耗品になりやすく、大量消費が見込まれる場合は「高価・高性能<安価・そこそこの性能」にならざるを得ません。

想像以上の消耗戦が繰り広げられる戦場の実態、そして運用実績に基づく信頼性やコストを加味すれば、やはりスティンガーに軍配が上がるでしょう。

コメント