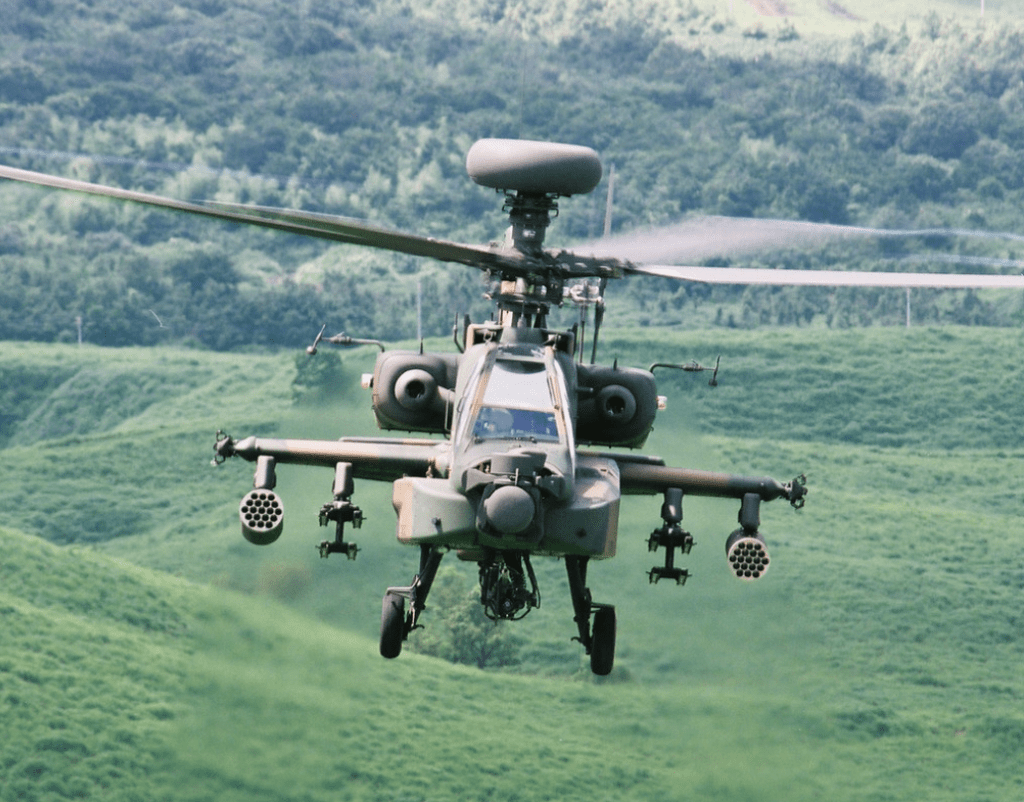

「空飛ぶ破壊力」の異名

地上戦で強さを発揮する戦車も、航空機による攻撃には弱く、とりわけ戦闘攻撃ヘリは天敵ともいえる存在です。

通常の航空機よりも速度・機動力で劣り、対空砲火や地対空ミサイルの餌食になりやすいとはいえ、その場で滞空しながら機関砲やミサイル、ロケット弾を浴びせられるのが攻撃ヘリの強みです。

こうした攻撃ヘリは敵の上陸阻止を担う陸上自衛隊でも運用されており、「AH-1Sコブラ」が長らくその任務に就いてきました。そして、このコブラの後継として導入されたのが「AH-64D」、 アパッチ・ロングボウになります。

- 基本性能:AH-64Dアパッチ・ロングボウ

| 全 長 | 17.76m |

| 全 高 | 4.95m |

| 乗 員 | 2名 |

| 速 度 | 最高:時速360km 通常:時速270km |

| 航続距離 | 490km ※最大1896km |

| 兵 装 | 30mm機関砲×1 対戦車ミサイル 対空ミサイル ロケット弾 |

| 価 格 | 1機あたり約95億円 |

初期型「AH-64A」が1980年代に登場してから、アパッチ・シリーズは改良されながらも、湾岸戦争やイラク戦争、アフガニスタン戦争などで多くの戦果をあげてきました。

自衛隊が導入した「AH-64D」にいたっては、初期型と比べて約28倍もの能力差があるとされており、特に情報共有能力が飛躍的進化を遂げています。つまり、僚機や地上部隊とともに目標捉えつつ、統合的なアプローチと精密攻撃によって確実に仕留めたり、友軍誤射を回避するわけです。

また、アナログ計器の削減とディスプレイ化でパイロットの負担を減らしたり、赤外線暗視能力を強化して夜間戦闘力を高めました。

AH-64Dでは新型レーダーも採用したところ、1,000個近い目標を捉えながら、敵戦車などの優先目標をすばやく識別できるようになりました。

たとえば、多数ある地上目標のうち、車両、航空機、地上施設などを区別したうえで、それぞれの位置と移動速度を特定します。その後、脅威度の高いものをパイロットに提示するわけですが、このとき表示される優先目標は携行可能なミサイルの最大数と同じ16個です。

実際には目標を過剰・過少に探知したり、海上の波を小型船と誤認するエラーも出ているようですが。

さて、その気になる火力については、まず機首に30mm機関砲を搭載しており、約3kmにもおよぶ射程、約1,000〜1,200発の装填数を誇ります。

対戦車戦の切り札といえるミサイルは、あの有名なヘルファイア・シリーズを運用できるほか、ロケット弾も19発入りの「ハイドラ70」も左右に装備可能です。

一方、自己防御用のスティンガー空対空ミサイルを装備できたり、ミサイル警報装置、チャフ・フレア射出器を与えられました。

コメント