初の「実用」ステルス機

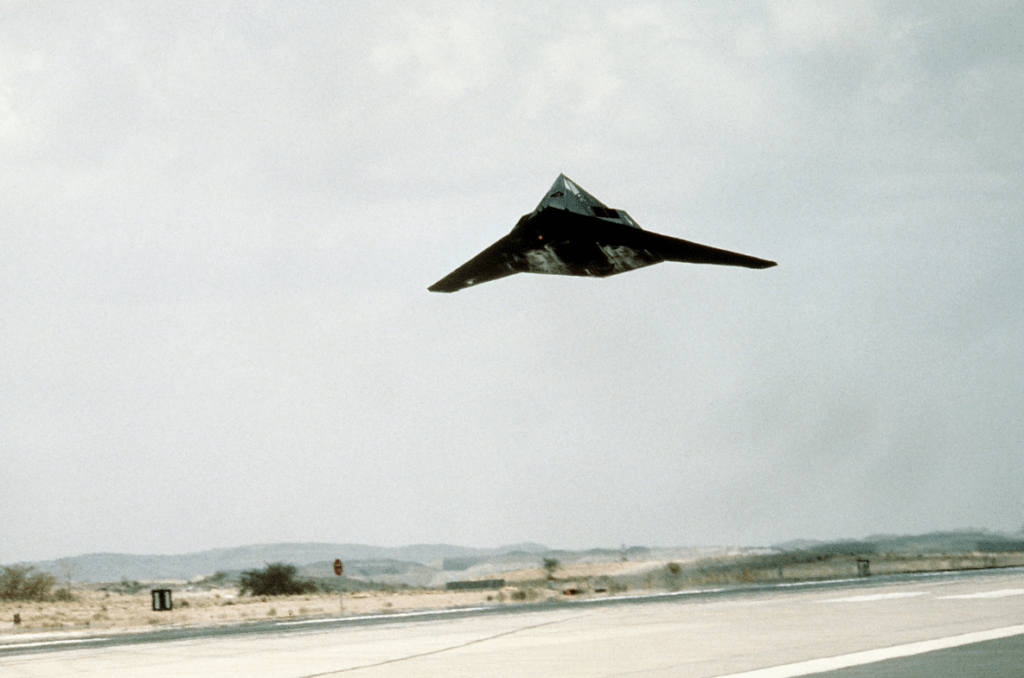

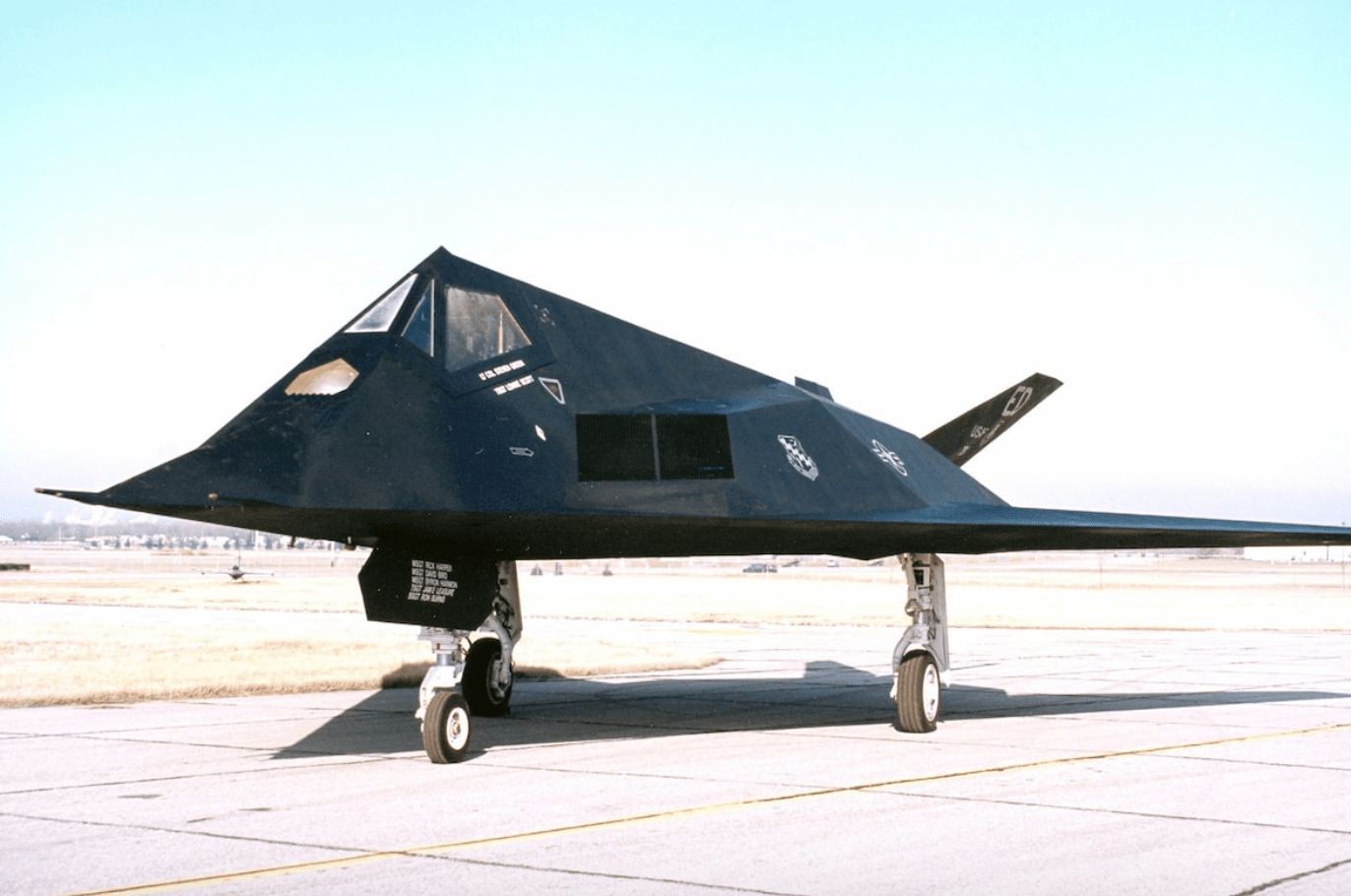

ステルス機といえば、F-35戦闘機などのイメージが強いなか、世界初の実用ステルス機は角ばった「ひし形」でした。それがアメリカの「F117 ナイトホーク」であって、1981年に登場した攻撃機です。

- 基本性能:F-117 ナイトホーク

| 全 長 | 20.1m |

| 全 幅 | 13.2m |

| 全 高 | 3.78m |

| 乗 員 | 1名 |

| 速 度 | マッハ0.92 (時速1,136km) |

| 航続距離 | 1,720km |

| 上昇限度 | 14,000m |

| 兵 装 | 誘導爆弾など2,000kg |

| 価 格 | 1機あたり約175億円 |

ステルス機の構想は第二次世界大戦までさかのぼり、ドイツが「ホルテンHo229」という全翼機に取り組み、戦後は米ソを中心に研究が続きました。

その後、アメリカはベトナム戦争で多くの航空機を失い、ステルス爆撃機の必要性を痛感したところ、F-117の開発につながりました。

ここでステルス性を説明すると、そもそもレーダーとは電波が当たり、ハネ返ることで相手を探知します。そこで、F-117は多数の平面を組み合わせながら、当たった電波を違う方向に逸らす仕組みです。

ちなみに、現代は流線的なデザインが多いですが、これはF-117の開発時と比べて、コンピューターの進化が著しく、設計段階のシミュレーションにおいて、いろんなデザインを試せるからです。

昔のゲームで遊ぶと、登場人物が角ばっていることが多く、当時のコンピューターの限界を表しています。

さて、F-117はデザイン以外でも、電波吸収材を採用したり、搭載兵器を格納式にするなど、そのステルス性を高めました。当時のウワサとして、機体に木材を使った話が流れたものの、これはコソボ紛争(後述)で実際に確認されています。

さらに、赤外線センサーをごまかすべく、機体の上部に排気口を置き、エンジン排熱を捕捉しづらくしました。また、逆探知のリスクを考えて、あえてレーダーを搭載せず、赤外線を含むセンサー頼みです。

このような工夫を凝らした結果、F-117のレーダ反射断面積は極めて小さく、わずか0.003㎡という小鳥や昆虫レベルになりました。当時の技術で見つけるのは不可能になり、あの強力な早期警戒管制機ですら、至近距離でやっと探知できたほどです。

世界初の実用ステルス機になったとはいえ、冷戦の最中という事情により、その存在は長らく秘匿されました。

部隊配備は1982年から始まり、運用開始後もしばらくは公表されず、「正体不明の飛行物体」として話題を呼びました。正式公表は1988年まで待たねばならず、この時点では52機が配備済みでした。

余談ですが、多くの人はUFOのイメージからか、丸みを帯びた期待だと思っていたところ、実際には真逆の角ばった点に驚いたそうです。

コメント