訓練時のサポート役

海上自衛隊の主力は護衛艦や潜水艦などですが、これらを支える縁の下の力持ちも多く活動しています。

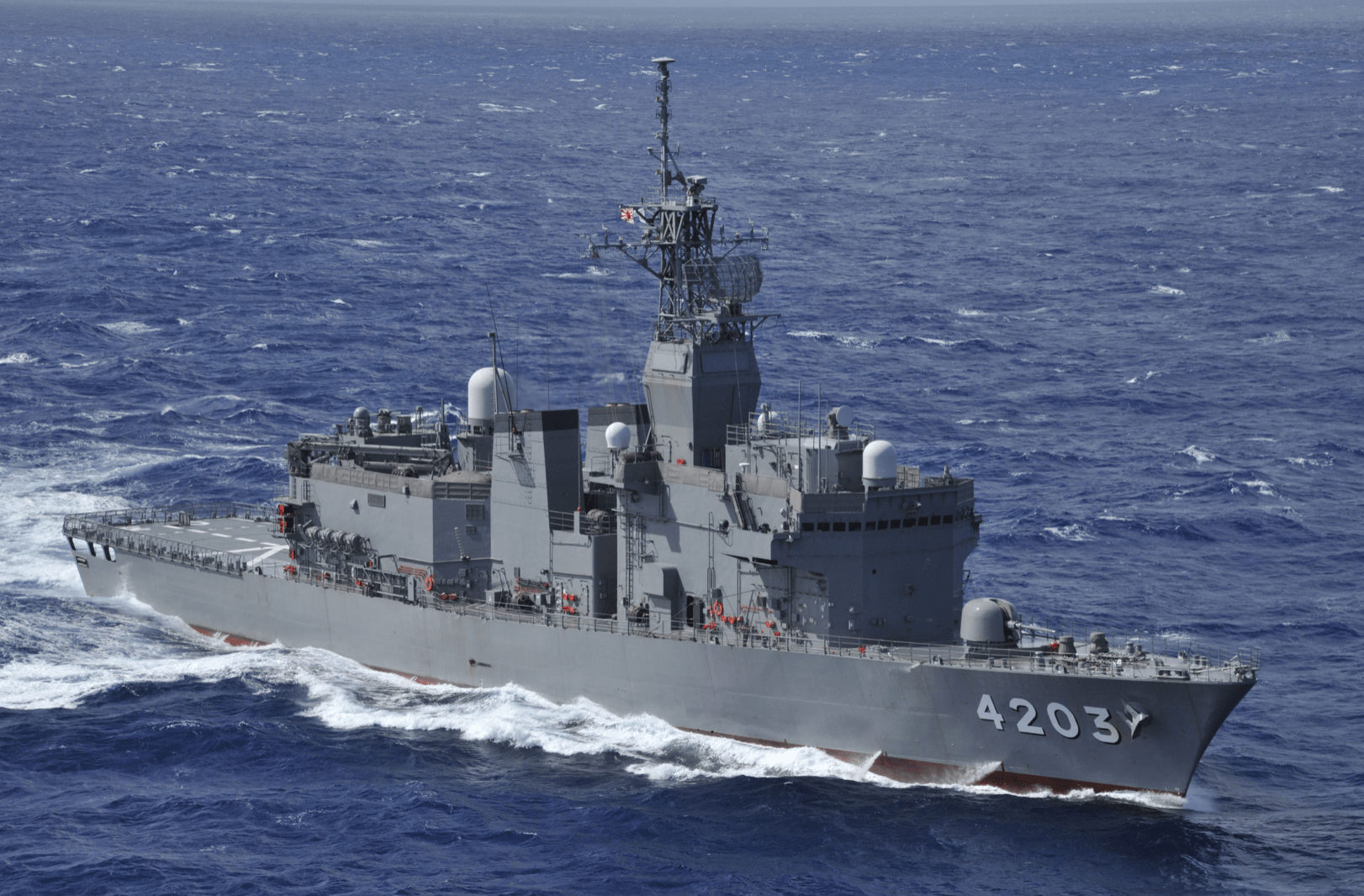

そのひとつが「訓練支援艦」という船であって、対空射撃訓練で使う無人標的機を管制するのが仕事です。

どんな高性能な軍艦であっても、訓練なしでの戦力化はあり得ず、こうした訓練機会を作り出す存在は欠かせません。

- 基本性能:訓練支援艦「くろべ」「てんりゅう」

| くろべ | てんりゅう | |

| 排水量 | 2,200t | 2,450t |

| 全 長 | 100.5m | 106m |

| 全 幅 | 16.5m | |

| 乗 員 | 155名 | 140名 |

| 速 力 | 20ノット (時速37km) |

22ノット (時速40.7km) |

| 兵 装 | 73mm速射砲×1 | |

| 装 備 | 無人標的機×8機 標的機管制装置 ミサイル評価装置 |

|

| 建造費 | 約110億円 | 約120億円 |

海自における訓練支援艦の運用実績は長く、初代「あづま」は世界的に珍しい専用艦として1969年に就役しました。その後、1989年に現在も使われている「くろべ」、2000年には「てんりゅう」が建造されました。

いま活動している「くろべ」「てんりゅう」はともに似た大きさ、外観をしているほか、その装備・能力面も大差ありません。ただし、あとから登場した「てんりゅう」の方が居住性やエンジン出力が優れており、女性自衛官にも配慮した設計になっています。

無人標的機と分析評価能力

「くろべ」「てんりゅう」は訓練で無人標的機を発射・操作する役割を持ち、そのための管制機能や分析評価能力が与えられました。

無人標的機には大型の「ファイアー・ビー」、小型の「チャカIII」がありますが、それぞれ4機ほどを積んだうえで、専用ランチャーで発射する仕組みです。

これらは連続発射や複数の同時運用ができるため、対空訓練では護衛艦の同時対処能力を鍛えられます。

対艦ミサイルを模倣すべく、無人標的機は時速1,000kmという最大速度を発揮するものの、その代わり値段は数千万円と極めて高額です。したがって、迎え撃つ側は模擬弾を直撃させず、ギリギリでの回避を試みます(これはこれで難しい)。

無人標的機の「BQM-74E チャカIII」(筆者撮影)

無人標的機の「BQM-74E チャカIII」(筆者撮影)

この迎撃訓練は支援艦がミサイル評価装置で詳しく分析・評価したあと、改善点を洗い出して将来の能力向上につなげる形です。

一方、高価な無人標的機はパラシュートで着水後、クレーンで引き揚げられて再利用されます。

ちなみに、訓練支援艦も主砲を搭載しているとはいえ、これは無人標的機がコントロール不能に陥った場合に備えたものです。

それ以外の兵器は装備しておらず、2隻ともあくまで訓練支援という非戦闘任務が役目になります。よって、有事でも前線投入はされませんが、災害発生時には救援活動や物資輸送を行ってきました。

このように日々の訓練を支えるなか、現行の訓練支援艦は2027年度までに退役する見込みです。

いまところ後継の建造計画はなく、無人標的機の運用・評価をほかの艦艇に任せるか、訓練支援そのものを民間委託するしかありません(情報漏洩のリスクしかないが)。

コメント