南極に行く海自の船

人類が南極点に到達してから1世紀が過ぎたものの、広大で過酷な南極大陸はまだまだ「未知の大陸」であり、その特殊環境ゆえに気象や地質、生物分野における調査価値は計り知れません。

こうした事情から南極大陸には各国の観測基地が設けられていて、日本も1957年に建設した昭和基地に南極観測隊を交代派遣しています。そして、この昭和基地まで人員・物資を運ぶのが海上自衛隊の南極観測船「しらせ」です。

⚪︎基本性能:南極観測船「しらせ」

| 排水量 | 12,650t (基準) |

| 全 長 | 138m |

| 全 幅 | 28m |

| 乗 員 | 179名+観測員80名 |

| 速 力 | 19.5ノット(時速36km) |

| 航続距離 | 約40,000km |

| 輸送能力 | 約1,100トン |

| 建造費 | 376億円 |

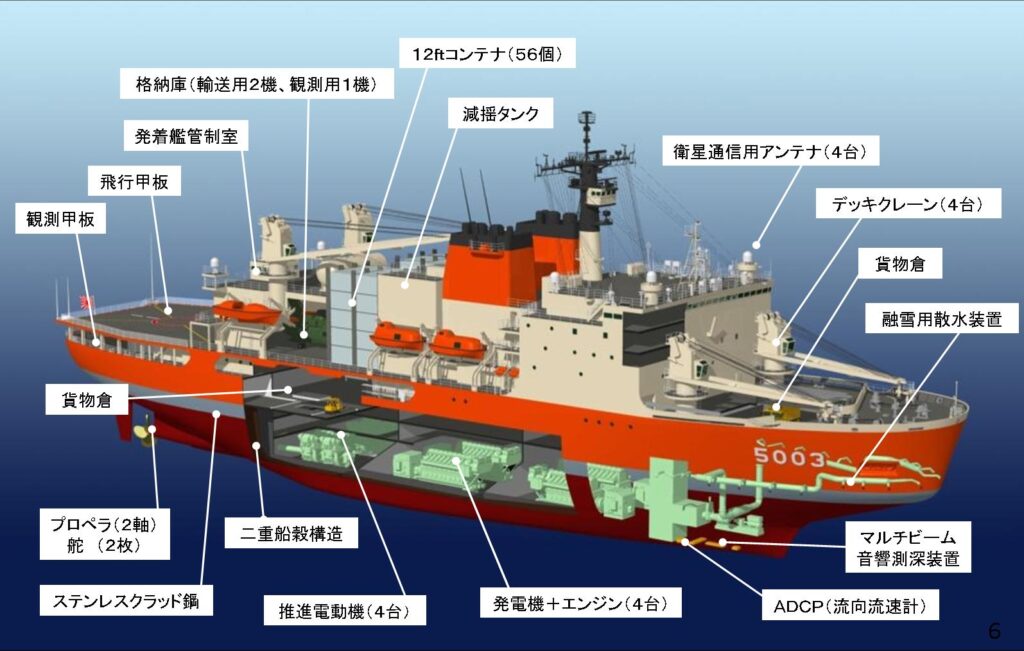

日本にとって4代目の南極観測船にあたる「しらせ」は、船体を分厚い氷に乗り上げて割りながら進む砕氷船です。頑丈な船体と湾曲した船首、摩擦力を抑える海水散水装置を使いながら、氷で埋め尽くされた南極周辺を航行しますが、未だ謎多き南極海を調べるために音響側探機も備えています。

船名は日本初の南極大陸家・白瀬中尉に由来しますが、これは1983年から2008年まで活躍した3代目に続いて使用される珍しいケースで、名前の公募時に「しらせ」を望む意見が殺到したからです。

南極観測船といえば、その役割から環境省や国土交通省のイメージが強く、実際に1962年までは海上保安庁が担っていました。ところが、南極大陸までの往復航海は沿岸警備メインの海保には荷が重く、イメージアップを図りたい自衛隊の思惑とも一致して、1965年からは海自にバトンタッチしました。

よって、現在の「しらせ」は海自所属の船であって、母港は神奈川県・横須賀基地、乗組員も海上自衛官になります。ただし、護衛艦のような固定武装はなく、船内に海賊・テロ対策用の9mm拳銃と64式小銃が10丁ほど保管されているのみ。

ほかにも、人員・物資を運ぶ大型輸送ヘリ×2、小型ヘリ×1が搭載されていますが、これは1958年に起きたタロ・ジロの悲劇をふまえて、悪天候に強く、輸送力にも優れた高性能な機体が選ばれています。

現在使われている「しらせ」は、先代よりも貨物搭載能力が100トン近く増えたのみならず、荒波や氷海での横揺れ防止機能が強化されて居住性も向上しました。南極への旅は「吠える40度、狂う50度、絶叫する60度」と呼ばれるほどの激しい暴風・荒波を乗り越えねばならず、こうした減揺装置は必須といえます。

この居住性は遠方への長期航海を考慮して特に重視されるポイントで、観測船には医者と歯医者が同乗しているほか、ほぼ唯一の楽しみである食事も他の海自艦艇より恵まれています。どの海自艦艇も食事には力を入れますが、任務の特殊さから潜水艦と南極観測船は特に美味しいと評判です。

こうした特殊装備と特別配慮を与えられた「しらせ」は、毎年11月中旬に日本を出港して、オーストラリア経由で12月末〜1月に南極に到着。その後、4月中旬には再び日本に戻るのが一般的なスケジュールになります。

ちなみに、南極観測船の現在位置は、国立極地研究所のホームページにある「観測隊はいいまどこ?」に載っているので、気になる人はのぞいてみると面白いです。

歴代観測船とその後の行方

さて、今の南極観測船は4代目にあたり、「しらせ」としても2代目になるわけですが、退役後の初代「しらせ」は意外にもウェザー・ニュース社が購入しました。いまは千葉県・船橋市に展示船として係留されているので、事前に申し込めば見学もできます。

一方、初代観測船「宗谷」については、もともとソ連商船として日本で建造された後、日本海軍の特務艦・輸送艦を経て、戦後初の南極観測船(海保所属)となった異色の経歴の持ち主です。そして、その姿は東京にある「船の科学博物館」で現在も見られます。

ここまでの2隻はいずれも首都圏に展示されていますが、初の本格的な砕氷船として建造された2代目・観測船「ふじ」は、愛知県・名古屋港で展示されており、精巧で怖い蝋人形が船内の暮らしを再現しています。

コメント