米軍を近づけず、自由にさせず

中国共産党が統治における正統性を保つうえで、民主政体が統治する台湾島を放置するわけにはいかず、軍事力の増強・近代化も台湾統一に向けた動きとされています。

そして、台湾侵攻となれば、アメリカとの衝突が避けられず、これを想定した軍事戦略「A2AD」を推し進めてきました。

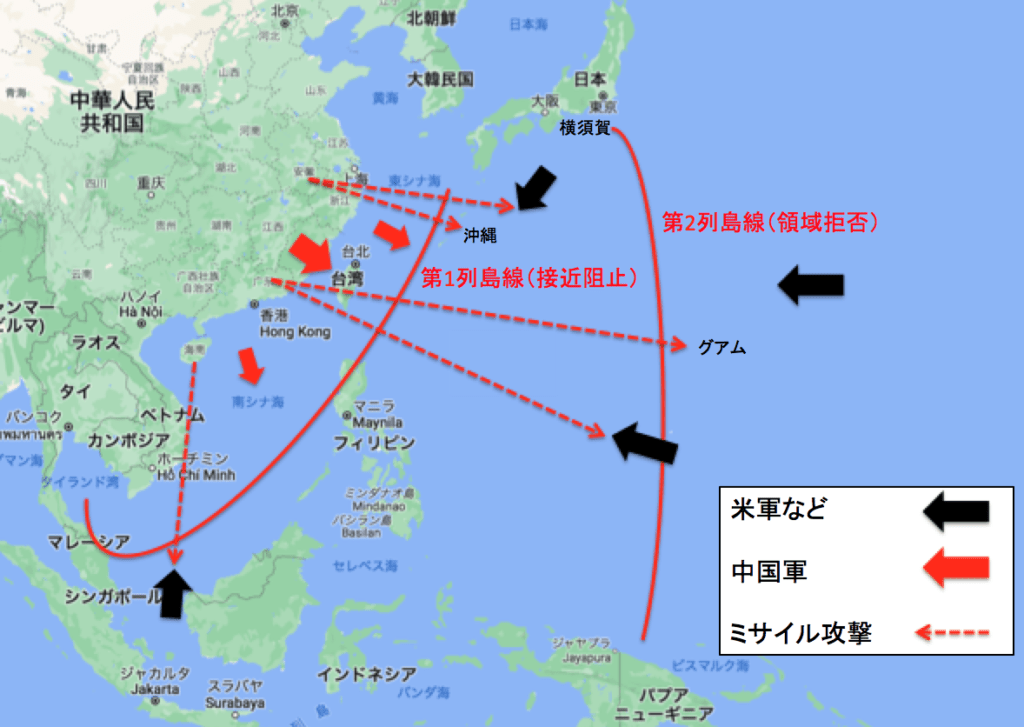

「Anti-Access(接近阻止)」「Area-Denial(領域拒否)」の2つからなる同戦略は、簡単にいえば台湾侵攻時に米軍を寄せつけず、自由に行動させないことを目指したものです。そして、それぞれの対象は大まかにいえば、以下のとおりになります。

- 接近阻止:周辺にいる米軍(在日米軍)とその同盟国軍(自衛隊など)

- 領域拒否:遠方からくる空母打撃群などの米軍主力

このように近隣の米軍基地からの直接介入を阻止しつつ、アメリカ本土などからやってくる主力をけん制するのが狙いですが、前者に対しては日本の南西諸島などを結んだ「第1列島線」、後者はそのさらに東に設けられた「第2列島線」で対処する方針になっています。

台湾を国内問題として捉える中国の視点に立てば、これら列島線は自国防衛のための防衛線であって、A2AD戦略自体もあくまで「防御的性格」を帯びたものなのです。

一方、台湾を事実上の独立政体として認識する日米にとって、この防衛戦略は力による現状変更を目指しているにすぎず、既存秩序を守るうえでは受け入れられません。

つまり、全ては「現状」を巡る認識の違いから発生しており、台湾問題が存在する限りは、第1列島線が走る沖縄周辺への中国軍の進出は続くでしょう。

では、A2ADとは具体的にはどういう戦略なのか?

台湾統一に向けたこの介入阻止戦略では、米軍に対して真っ正面から挑むのではなく、比較的安くて高性能なミサイルを多数使う戦術を重視しています。

なかでも、「空母キラー」と懸念されている対艦弾道ミサイルは迎撃が難しく、動く海上目標も精密攻撃できるそうです。

こうしたミサイルで相手に釣り合わないリスクを与えれば、アメリカの参戦をためらわせたり、少なくともその行動を制限できると期待されています。

中国軍の各種弾道ミサイルの射程(出典:防衛白書)

中国軍の各種弾道ミサイルの射程(出典:防衛白書)

まとめると、低コストな精密兵器で米軍と自衛隊を叩きつつ、強敵の空母打撃群などを自由行動させないのが基本戦略になります。そして、日米両軍を封じている間に、台湾を平定して既成事実を作り上げてしまうわけです。

コメント