あらゆる点で高性能

海上自衛隊は防衛任務に加えて、海での救助活動を行うべく、長らく飛行艇を運用してきました。現在は「US-2」という飛行艇を使い、海上救難から急患搬送までするものの、本来の役目は撃墜された味方搭乗員の救助です。

しかし、交戦区域では戦闘に巻き込まれやすく、「戦闘救難捜索」は航空自衛隊の救難隊が担い、US-2は比較的安全な海域で活動します。

- 基本性能:US-2救難飛行艇

| 全 長 | 33.3m |

| 全 幅 | 33.2m |

| 全 高 | 10m |

| 速 度 | 時速580km |

| 航続距離 | 約4,700km |

| 高 度 | 約9,000m |

| 乗 員 | 11名 |

| 波 高 | 3m |

| 価 格 | 1機あたり約120億円 |

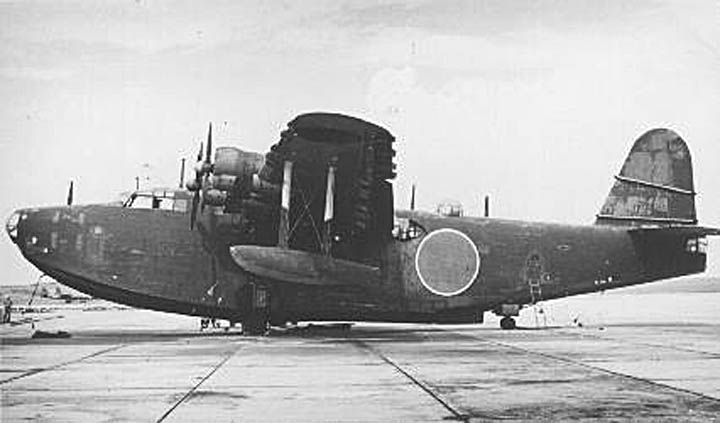

US-2は2007年から配備が始まり、その開発は新明和工業が担当しましたが、その前身の川西航空機といえば、旧海軍の「二式飛行艇(二式大艇)」を作った企業です。だからこそ、US-2の外見は二式大艇に似ており、傑作機の再来と言われています。

旧海軍の二式大艇

旧海軍の二式大艇

そんなUS-2は海上救難用である以上、長大な航続距離は言うまでもなく、荒れた海面での着水能力が欠かせません。

この条件をクリアするべく、US-2は約4,700kmの航続距離を持ち、日本最東端の南鳥島にも降り立ち、緊急搬送をしてきました。そして、高さ3メートルの波であっても、そのまま問題なく着水できるため、台風の接近時などを除けば、日本近海ではほとんど降りられます。

他の飛行艇に視点を移すと、その多くは波高1〜2mしか耐えられず、航続距離でもUS-2にはおよびません。

このような能力を支えるべく、海面記録から波高を自動解析するほか、「フライ・バイ・ワイヤ」のシステムを組み込み、コンピュータ制御で操縦をアシストします。

その結果、飛行時は高い安定性を誇り、多少の荒れた気象でも問題なく進み、一刻を争う海難救助で活躍してきました。ちなみに、US-2以前の飛行艇は与圧されておらず、低気圧帯などは迂回する必要がありました。

さて、仮に救難案件が発生したら、まずは現場まで最短距離で飛び、赤外線装置で捜索しながら、捕捉機能で要救助者の座標をとらえます。

捜索時は通常とは違って、低空・低速飛行が求められるため、US-2は航空機にもかかわらず、時速90kmでの超低速飛行が可能です。普通の飛行機では失速するところ、US-2の強力なエンジンは「遅さ」も実現しており、前述の安定性とともに捜索活動を支えています。

この低速飛行の副産物として、US-2は最短330mで海面に降り立ち、帰りは最短280mで離水するなど、驚異的な短距離の離着水能力を誇ります。

なお、「着水」が基本になるとはいえ、機体は格納式の車輪も備えており、通常の飛行場でも問題なく使えます。そのため、飛行場のない離島では海に降り立ち、大きな島や本土の空港まで急患搬送できます。

輸出失敗とアメリカの注目

US-2は世界最高の飛行艇ですが、あまりに性能が高すぎるがゆえに、その運用・整備が難しく、「オーバースペック」ともいえます。

たとえば、インドやタイ、インドネシアが関心を示したものの、そこまで高性能な機体は求めておらず、結果的に輸出案はなくなりました。

さらに、1機あたり100億円以上の高価格になり、海自ですら7機しか保有していません。US-2の「特化」した性能を考えると、通常の航空機とは違う性質を持ち、それは量産された工業品ではなく、職人技に基づく工芸品に近いです。

一般的に飛行艇の需要は少なく、民間販売や輸出でコストを減らそうにも、そもそもの限界があります。US-2の必要性は変わらないとはいえ、これ以上の需要と生産は見込めず、後継機の構想も特に浮かんでいません。

このようにUS-2はコスト面で悩むなか、アメリカの有力シンクタンクから注目が集まり、台湾有事での有効性が指摘されました。台湾有事のシナリオに基づき、米海軍の海上救難体制の不備が否めず、その弱点を補う存在としてUS-2に言及しました。

有事のシミュレーションにおいて、アメリカは多くの艦船・航空機を失い、漂流中の味方を助けるにも、肝心の救難機が足りていません。そこで、US-2に白羽の矢が立ち、救難機不足を補えるとされたわけです。

コメント