艦隊防空からミサイル防衛へ

弾道ミサイル防衛において、必ず話題に上がる「イージス艦」。

その名は「神の盾」を語源に持ち、まさに防空のスペシャリストですが、日本初のイージス艦が登場してから、まもなく30年が経過しようとしています。

その最初のイージス艦こそ、海上自衛隊の「こんごう型」であり、アメリカ以外の初のイージスとして、日本の防空能力を飛躍させました。

- 基本性能:「こんごう型」護衛艦

| 排水量 | 7,250t (基準) |

| 全 長 | 161m |

| 全 幅 | 21m |

| 乗 員 | 300名 |

| 速 力 | 30ノット (時速55.6km) |

| 航続距離 | 11,100km |

| 兵 装 | ・127mm速射砲×1 ・20mm CIWS×2 ・対艦ミサイル×6〜8 ・垂直発射装置 (VLS) ×90 ・3連装短魚雷発射管×2 |

| 価 格 | 1隻あたり約1,220億円 |

| 同型艦 | 4隻 |

「こんごう型」の艦名は4隻とも山岳名に基づき、「こんごう」「きりしま」は旧海軍の戦艦、「みょうこう」「ちょうかい」は重巡洋艦の名前を受け継ぎました。

それぞれ1990年代に建造されたなか、本来の目的は弾道ミサイルの迎撃ではなく、ソ連の対艦ミサイルを迎え撃ち、味方の艦隊を守ることでした。

1970〜80年代にソ連海軍が急成長すると、その強力な対艦攻撃能力が問題になり、日本はイージス・システムの導入を決めます。

しかし、「こんごう」就役の1993年にソ連はなく、安全保障環境は激変していました。ソ連を想定していたにもかかわらず、皮肉にも仮想敵国が消滅したことにより、1隻1,200億円のイージス艦は就役時から存在意義を問われました。

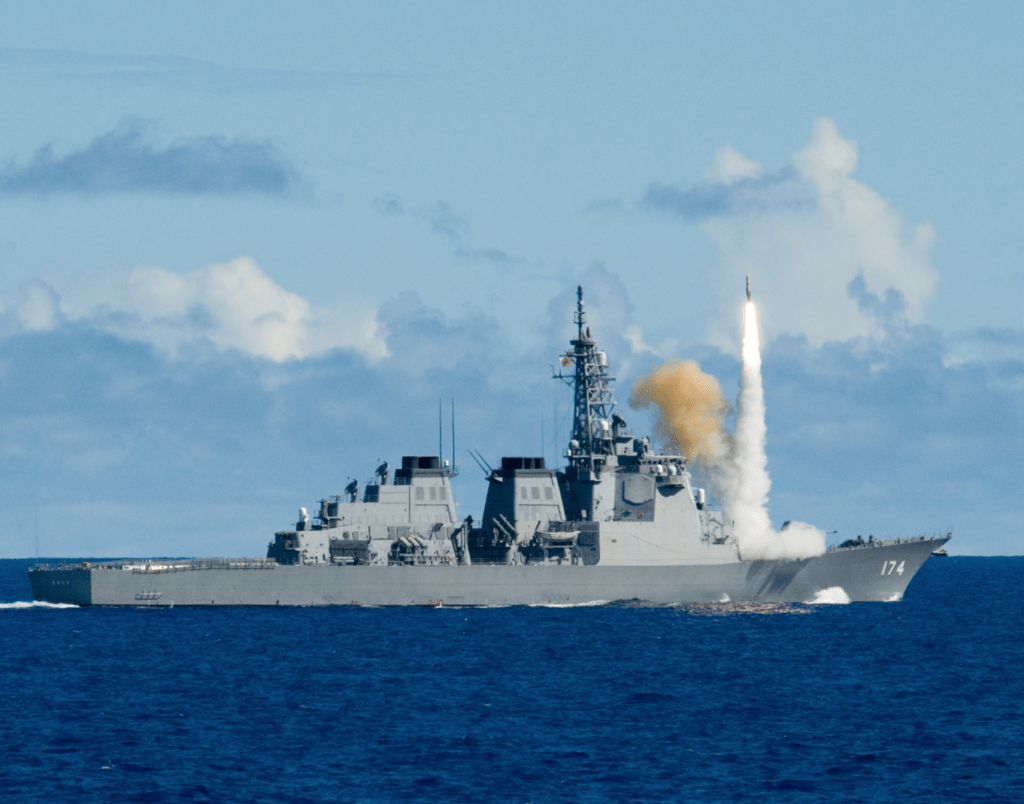

ところが、まもなく北朝鮮の核開発問題が表面化すると、今度は「ミサイル防衛」に対処するべく、イージス艦に白羽の矢が立ちます。

その後、4隻は約1,500億円をかけて改修を行い、「SM-3ミサイル」の運用能力を通して、弾道ミサイルを迎撃可能になりました。

老齢だが、まだ退役せず

主任務が艦隊防空から弾道ミサイル防衛に変わり、大規模な改修を受けたとはいえ、防空専門のイージス艦である以上、その艦隊防空能力は健在です。

いまなお艦隊防空の中核を担い、イージス・システムと垂直発射装置(VLS)を使いながら、「SM-2」対空ミサイルで防空網を築いてきました。ただ、弾道ミサイルを迎撃する場合、そちらに集中するほかなく、防空網に空いた穴は「あきづき型」などでカバーします。

また、イージス艦は最新感がありますが、「こんごう型」は海自でも老齢艦にあたり、すでに旧海軍の「金剛型(戦艦)」を超えました。護衛艦の寿命は約30年とされるなか、そろそろ退役を考える時期に差しかかりました。

たとえ年数が経っても、高性能なイージス艦は十分に使えるものの、「あたご型」イージス艦、最新の「まや型」と比較すれば、イージス・システムのバージョンが古く、どうしても性能的には劣後します。

具体的にいうと、「こんごう型」はベースライン5というバージョンを使い、「あたご型」「まや型」のイージス・システムはベースライン9です。

これはWindows10のようなイメージですが、バージョンで使えるミサイルが異なり、情報処理・共有にも大きな差が出ます。

弾道ミサイル対応では「BMDシステム」を使いますが、「まや型」は最初からBMD5.0シリーズを搭載しており、「あたご型」も同シリーズに更新されました。

一方、「こんごう型」はBMD3.6にとどまり、通常システムとBMDシステムが統合されておらず、艦隊防空とミサイル防衛を両立できないほか、中距離弾道弾の対処能力も限られます。

それでも、ミサイル防衛の一翼を占めるうえ、1隻あたり約1,200億円もする以上、そう簡単には退役できません。

BMDシステムをアップグレードしなくても、ミサイル防衛ができる点は変わらず、汎用護衛艦にはない長所があります。弾道ミサイルの迎撃任務から外れても、今度は艦隊防空に取り組み、本来の役割を果たせばいいだけです。

加えて、トマホーク巡航ミサイルの購入にともなって、「こんごう型」は発射能力を確保するべく、再び近代化改修を受ける予定です。艦齢30年超えにもかかわらず、対地攻撃能力を付与されるわけですが、結果的には貴重な対地攻撃能力を持ち、しばらく現役を続けることになります。

後継艦の検討も始まるなか、約6億円/隻で再改修する事実をふまえると、最低でもあと10年は使うでしょう。船体そのものは大事に使えば、約50年は保つとされており、清掃や物品整備に余念がない海自であれば、これは余裕でクリアできるはずです。

コメント