実戦投入と減りゆく利点

F-117の生産数は計64機にのぼり、初陣は中米・パナマに対する爆撃(1989年)でした。このとき、6機とも爆撃目標を外してしまい、「高性能なステルス機のくせに」と批判されます。

その後、湾岸戦争(1991年)では40機以上が飛び、1機の被害を出すことなく、イラク軍に精密攻撃を行い、最初の汚名を返上しました。

しかし、1999年のコソボ空爆において、ステルス機にもかかわらず、セルビア側のミサイルに撃墜されます。この事件で木材を使用していたのが判明したほか、残骸の一部が中国に流出しました。ただ、もはや最新技術とは言えず、アメリカも大きく問題視していません。

2000年代にはアフガニスタン、イラクでの空爆に投入されたとはいえ、B-2爆撃機やF-22戦闘機、F-35戦闘機など、他のステルス機の登場を受けて、F-117をあえて使う理由はなくなりました。

2008年には全機が退役になり、戦闘による喪失は前述の1機のみです。

いまなお数機は復帰できる状態にあり、退役後も飛ぶ姿が目撃されてます。おそらく、研究や訓練支援で使っているのでしょう。

実戦でステルス攻撃機として役立ち、相応の性能を発揮したものの、運動性では優れておらず、急旋回時に主翼に負荷がかかり、墜落する事故も発生しています。

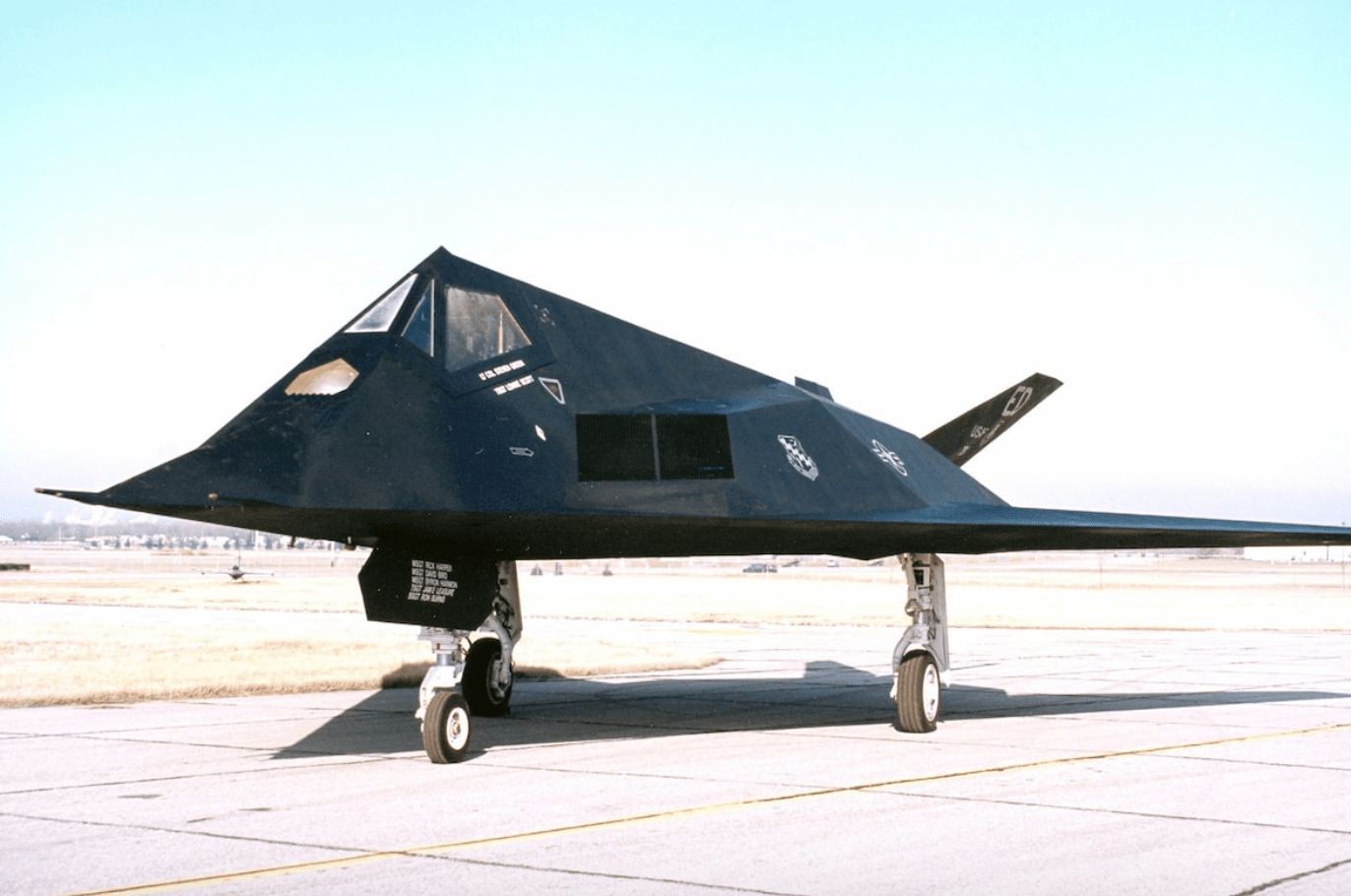

これは設計上の問題ですが、そもそものデザインを考えると、航空力学上は飛行には不向きです。

高いステルス性を獲得した分、独特の設計が機動性の悪化につながり、F-117を安定的に飛ばすならば、コンピュータによるアシストが欠かせません。

それゆえ、操縦をコンピュータで制御するべく、「フライ・バイ・ワイヤ」というシステムを使い、パイロットの操作を電気信号で送りながら、最適の姿勢制御を実現しました。

驚くべきことに、F-117はこれを四重に組み込み、ようやく安定性を確保しています。

さはさりながら、コンピュータ制御で無理やり飛ばしており、機動性・運動性が悪いのは変わりません。最高速度もマッハ0.92と「遅い」部類に入り、1時間の飛行任務を終えると、なんと30時間のメンテナンスが必要です。

この維持管理費は割に合わず、最新鋭のステルス機ならばともかく、すでに半世紀前の機体であるため、もはや使うメリットはありません。なお、正式な「後継」は見当たらず、役割的にはF-35がそれに該当します。

コメント