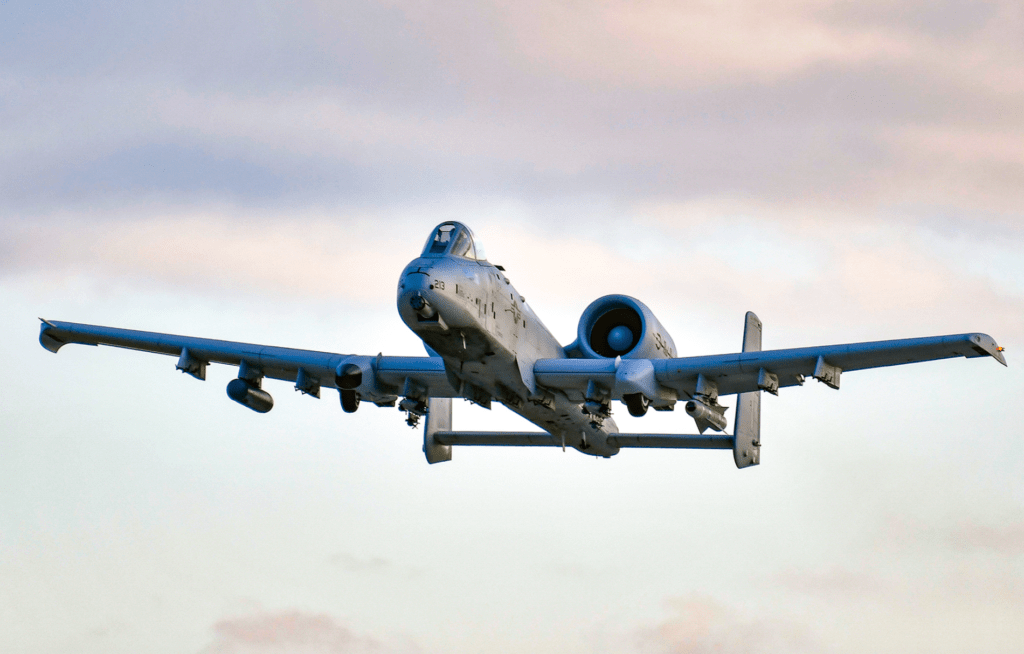

重武装の近接航空支援機

現代地上戦では航空支援が欠かせず、近接航空支援(対地攻撃)の代表例といえば、アメリカの「A-10サンダーボルトⅡ」でしょう。

- 基本性能:A-10 サンダーボルトⅡ

| 全 長 | 16.16m |

| 全 幅 | 17.42m |

| 全 高 | 4.42m |

| 乗 員 | 1名 |

| 速 度 | 時速706km |

| 航続距離 | 約4,000km |

| 兵 装 | ・30mmガトリング砲×1(装填数:1,174発) ・500ポンド(226kg)爆弾×12 ・ナパーム弾、ロケット弾 ・対地ミサイル、対空ミサイル |

| 価 格 | 1機あたり約15億円 |

第二次世界大戦でのドイツ軍機の活躍を受けて、アメリカは対地攻撃機の有効性こそ認識したものの、その役割は戦闘機に委ねました。

しかし、ジェット戦闘機は高速飛行する以上、あまり空中待機と近接航空支援には向かず、低高度・低速域で高い運動性を持ち、待機飛行ができる機体が求められました。

その結果、A-10が誕生したわけですが、地上部隊との連携に加えて、滞空時間を優先したところ、最高速度は約700kmに抑えられました。航空機としては「遅め」ながら、基本的に航空優勢下で使うため、大きな支障にはなりませんでした。

ちなみに、A-10の設計・開発にあたって、元・ドイツ空軍のハンス・ルーデルが携わり、伝説的なパイロットの意見を反映しました。彼は大戦中に対地攻撃機を操り、ほぼ単独でソ連軍の戦車500両、車両800台以上を撃破したバケモノであり、この生きるレジェンドが開発に一枚噛み、のちに伝説となる名機の誕生につながりました。

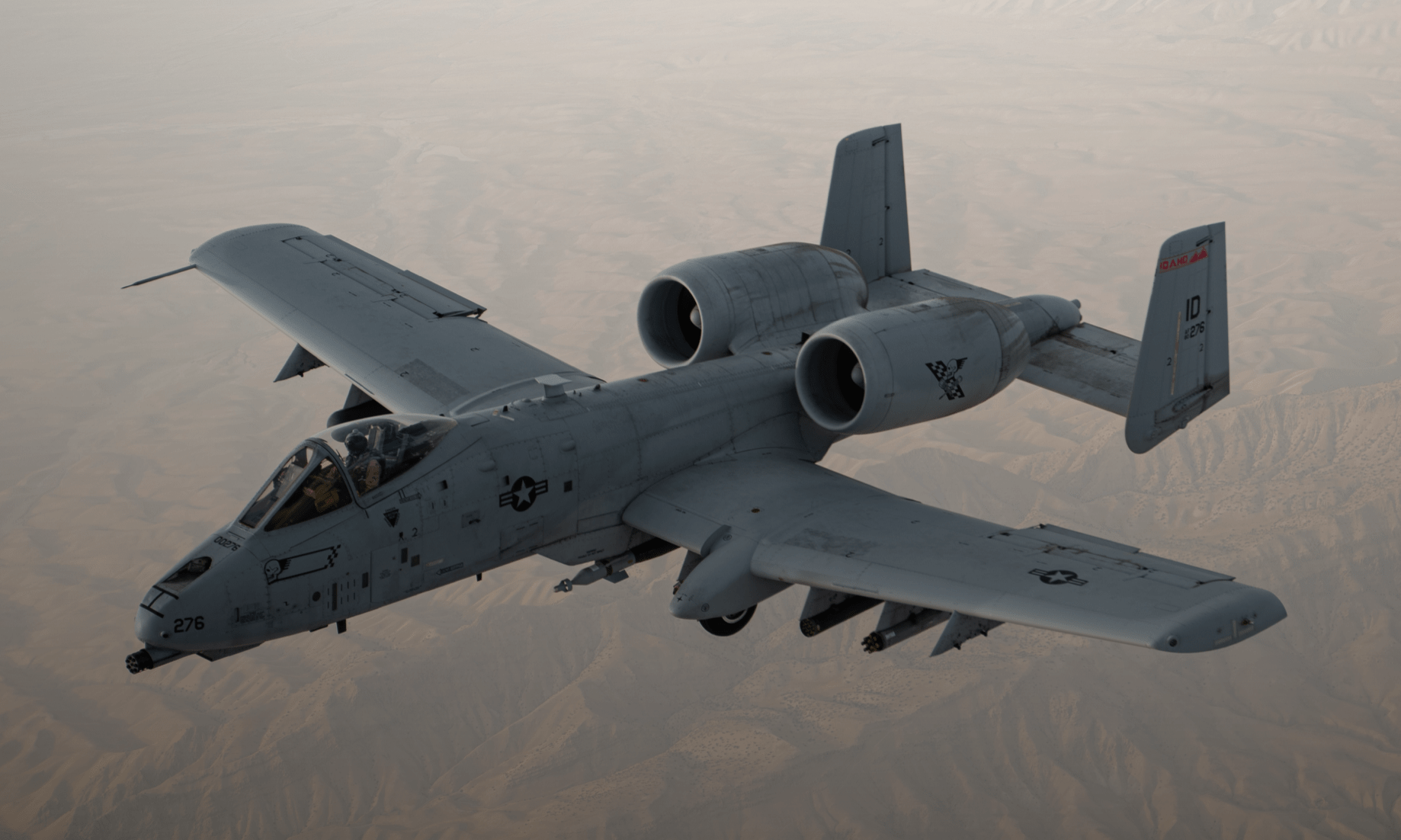

そんなA-10はソ連の機甲部隊を撃破するべく、強力な対戦車兵装を装備するなか、特に機首の30mmガトリング砲が目を引き、これが同機の象徴になりました。自動車を超える6.4mの長さを誇り、毎分3,900発の発射速度で敵の戦車、あるいは装甲車を「ハチの巣」にします。

ただし、現代戦車に対しては貫通力が足りず、T-62のような旧式戦車はともかく、T-72以降の装甲はなかなか貫けません。装甲以外の弱点を狙い、継続的に攻撃すれば別ですが、浅い角度での機銃掃射になる限り、戦車の「破壊」まで厳しいでしょう。

ほかにも、マーベリック対地ミサイル、各種の対地爆弾、ナパーム弾、空対空ミサイル、ロケット弾を搭載できるほか、自衛用の電子戦装置、チャフ・フレア発射機能を備えました。

一方、低空・低速域は対空砲火にさらされやすく、かなり頑丈に設計・開発したことにより、A-10は多少の被弾では大事にいたらず、危険な任務での生存性を高めました。

重要なコックピット周り、燃料タンク、弾倉部分の装甲化は手厚く、20mm弾の直撃に耐えられるほどです。さらに、油圧系・操縦系統の二重化を通して、翼やエンジンの一部を失っても、そのまま飛び続けられます。

なお、A-10は緊急の近接航空支援を考えて、短距離離着陸性能と優れた整備性を持ち、簡易飛行場や設備の限られる最前線基地で運用可能です。

数々の戦場伝説と今後

さて、A-10の初陣は対ソ連戦ではなく、イラク相手の湾岸戦争(1991年)になり、ここで同国のソ連製兵器と戦いました。そして、約40日間で戦車987両、火砲926門、その他1,355両を「撃破」したそうです。

さすがに誇張が入っているとはいえ、敵を叩きのめした事実は変わらず、「空飛ぶ悪魔」として恐れられました。しかも、70機以上が被弾したにもかかわらず、被撃墜数は6機にとどまり、その生存性の高さを証明しました。

近年は発展・改良型の「A-10C」に移り、赤外線監視装置を搭載しながら、戦術ネットワーク・システムを組み込み、情報共有能力を飛躍させました。その結果、攻撃精度は向上しましたが、現代は地対空ミサイルの発達がすさまじく、どこまで通用するかは分かりません。

直近のアフガニスタン戦争、イラク戦争では活躍したものの、どちらも圧倒的な航空優勢下だったうえ、まともな防空能力を持たない相手でした。

ロシア=ウクライナ戦争の例をあげると、相手の地対空ミサイルが生きている場合、いくら頑丈なA-10でも撃墜されやすく、投入できる場面は限られてしまいます。

結局のところ、現代の戦場では活躍の機会を失い、いまある約250機は2030年代に現役を退き、特に後継になる機体はありません。

これまでの経緯をふりかえると、地対空ミサイルの普及以前はなんとかなるも、F-16戦闘機のような多用途戦闘機、無人攻撃機が登場した以上、近接航空支援の専用機は存在意義を失いました。

コメント