教導団=教育支援部隊

陸上自衛隊で最強といえば、パラシュート降下を行う「第1空挺団」、もしくは謎多き「特殊作戦群」が思い浮かぶなか、隠れた強さを持つとされる部隊もあります。

それが富士教導団というもので、静岡県の富士学校で教育訓練を支援する特別部隊です。

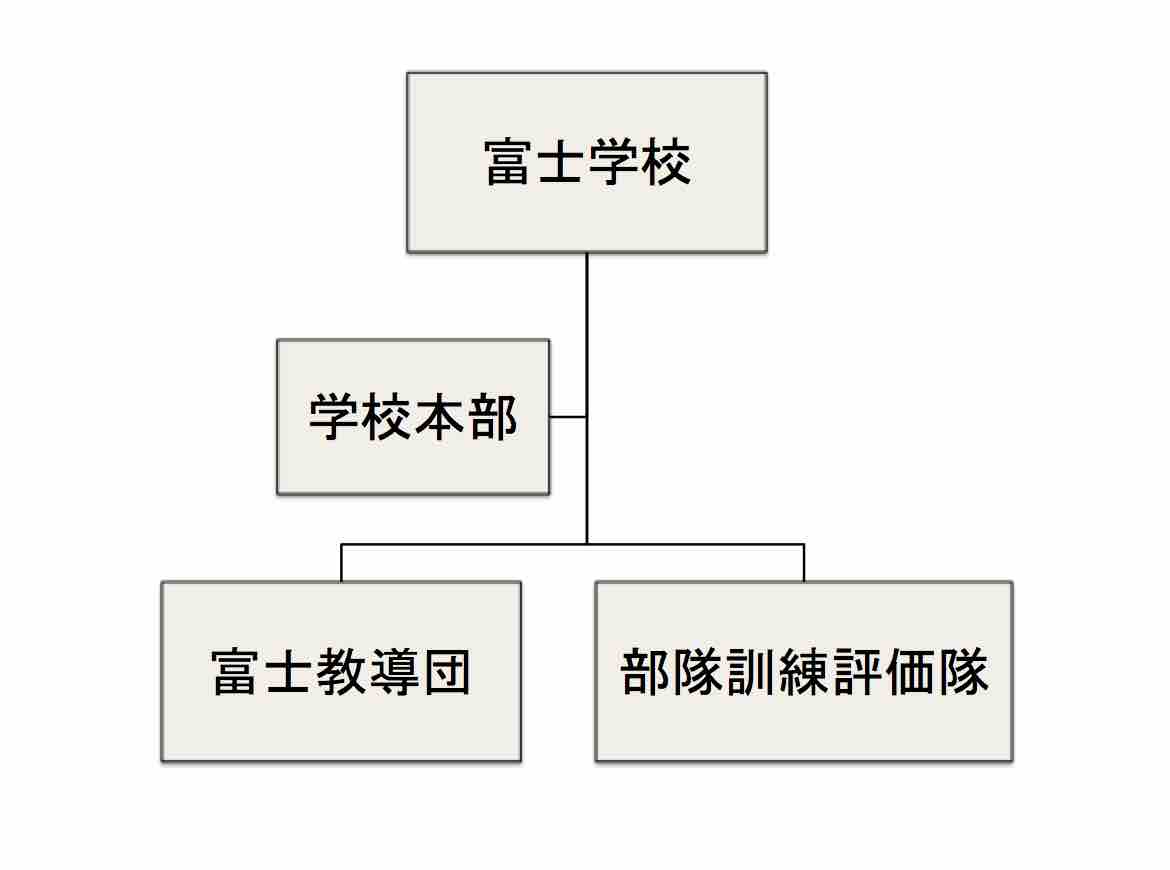

ただし、富士教導団はあくまで富士学校の傘下にあって、「富士学校≠富士教導団」という構図になります。

富士学校そのものは陸自の普通科(歩兵)、特科(砲兵)、機甲化(戦車兵など)の教育訓練を行う専門機関で、全国から選ばれた幹部自衛官や陸曹が技能向上を目指す場所です。

ちなみに、あの過酷すぎる訓練で知られるレンジャー隊員の「指導教官」になるには、この富士学校で幹部レンジャー課程を卒業しなければなりません。通常のレンジャー訓練でも死ぬほど辛いのに、それを教える・鍛える側の訓練ともなれば、キツさは数段上がります。

さて、富士学校では学生に部隊指揮を経験させて育成するわけですが、このとき指揮される部下役、もしくは敵役を演じるのが富士教導団の仕事です。

この富士教導団は約3,000名の隊員と3つの教導隊(普通科・特科・機甲)で構成されており、教材として使う関係から新型装備が優先的に回ってきます。おかげで16式機動戦闘車のような最新車両に加えて、北海道以外では唯一90式戦車、89式装甲戦闘車を運用中です。

富士学校の学生は部隊指揮に慣れていないケースが多く、戦闘訓練で部下役を演じる富士教導団には、教育実習生のぎこちなさや試行錯誤に対応できる柔軟さが求められます。

例えば、訓練目的には誤った判断や命令がもたらす教訓を理解させるものがある反面、訓練事故を防ぐには「どの程度の判断ミスまで許容するか」という基準・感覚が欠かせません。

ゆえに、富士教導団は部下役としてただ命令に服従するのではなく、安全と教育効果のバランスを常に意識しながら、監督者としての役割も果たします。

総合火力演習への出演も

富士教導団は教育訓練支援のほかに、もうひとつ大きな役割があります。

それが毎年実施される富士総合火力演習への「出演」です。

演習には他部隊も多く参加するなか、メイン出演者は昔から富士教導団と決まっていて、陸自最大の見せ場でおいしい主役を務めてきました。

諸外国の駐在武官も観覧席にいることを考えると、本番での失敗は許されず、こうした要望に応えられるだけの実力が必要なのです。

教えるだけでなく、優れた技量を魅せつける役割もあるがゆえに、富士教導団には隠れた強さがあると見なされてきました。

ところが、最近は水陸機動団をはじめとする離島防衛部隊に優秀人材が送り込まれており、結果として富士教導団は以前ほどの精強さが保てなくなったと言われています。

定員が変わらず、人手不足も加速するなか、どこかを優先すれば別のところがワリを食わざるを得ず、そのしわ寄せが富士教導団にも来ている形です。

有事は戦う、戦えるのか?

最後に有事における富士教導団の役割について解説します。

まず、富士教導団はあくまで教育支援部隊なので、直接的な戦闘参加は想定していません。

しかし、上級組織である富士学校は防衛大臣直轄になっていて、有事では旅団規模の戦力として活用できます。

富士教導団には優先配備された戦車や火砲がそろっているほか、これらを他者に教えられるだけの隊員もいます。

16式MCVのような最新車両はあるが…(出典:陸上自衛隊)

16式MCVのような最新車両はあるが…(出典:陸上自衛隊)

一方、ほかと比べて後方支援能力が限られているため、実際に旅団規模の総合戦闘力を発揮できるか怪しいです。こうした実態をふまえると、3つある教導隊を予備戦力、もしくは緊急増援として使うのが関の山でしょう。

そもそも、教育部隊を投入せざるを得ないような状況は「絶望的」としかいえません。そんな状況で富士教導団が使えたとしても、戦局の好転はほとんど望めず、戦争末期の焼け石に水で終わるだけです。

コメント