米海軍を支援する役目

海上自衛隊の任務といえば、日本周辺の海を守ることですが、これには沿岸警備・シーレーン防衛・敵の上陸阻止が含まれてきました。

しかし、日本がアメリカと軍事同盟を結び、米軍の来援を前提にする以上、海自はそのアメリカの艦隊を守り、付近まで護衛する役割を持っています。

だからこそ、海自は純粋な打撃力ではなく、対潜・掃海能力の強化に取り組み、「米第7艦隊の補助部隊」とされたほどです。

日米連合艦隊(出典:海上自衛隊)

日米連合艦隊(出典:海上自衛隊)

「米艦隊の補助部隊」と聞けば、卑屈な印象を受けるものの、対潜・掃海は任せられる裏返しであって、米軍の護衛という本来の役目を考えると、わりと的を得た表現でしょう。

最近は中国海軍の急成長にともなって、海自は独自の打撃力を高めており、単独での作戦能力を強化しています。それでもなお、米軍のアシストという本質は変わらず、重要な補助部隊を務めながらも、一緒に戦う新たな役割を与えられました。

54隻体制と艦隊再編

ここで歴史をふり返ると、海自は冷戦期にソ連海軍に対抗するべく、護衛艦8隻・哨戒ヘリ8機の護衛隊群、いわゆる「新八八艦隊」を4つ整備しました。

「こんごう型」イージス艦の就役により、この艦隊編成はひとまず完了したものの、ソ連崩壊と冷戦終結後の軍縮機運を受けて、護衛艦の定数は50隻から47隻に減ります。

ところが、今度は中国海軍が急速に台頭すると、再び増加傾向に転じました。

まずは防衛大綱(25大綱)に基づき、護衛艦の54隻体制を目指しながら、「もがみ型」フリゲートの量産を行い、人的資源と増え続ける任務を両立させます。

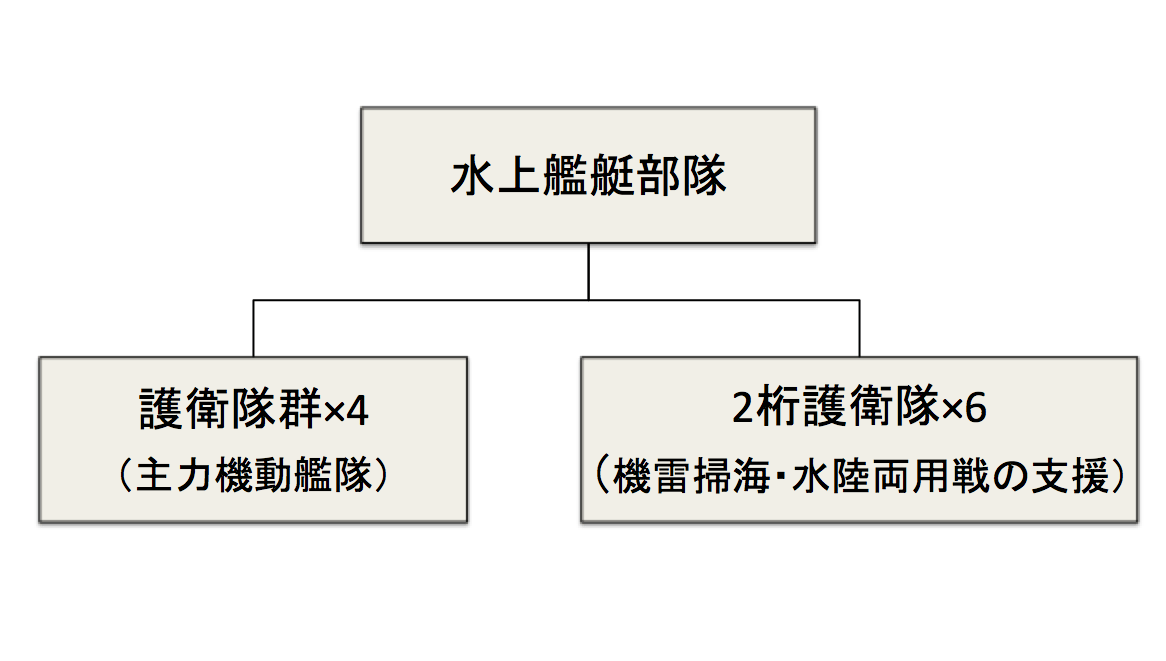

この改編では単なる定数増加ではなく、護衛隊群と「2桁護衛隊(沿岸警備)」の関係性も変わりました。従来は前者に新しい護衛艦がそろい、後者は二線級の旧式護衛艦、あるいは小型艦艇が配備されてきました。

このように改編するはずだったが

このように改編するはずだったが

25大綱の計画によると、2桁護衛隊を5個から6個に増やすほか、護衛隊群と同様に機動運用することになりました。

その後、30大綱(2019年)では「もがみ型」を送り込み、機雷・掃海と水陸両用戦の支援部隊に分けるはずでした。

護衛隊群→水上戦群

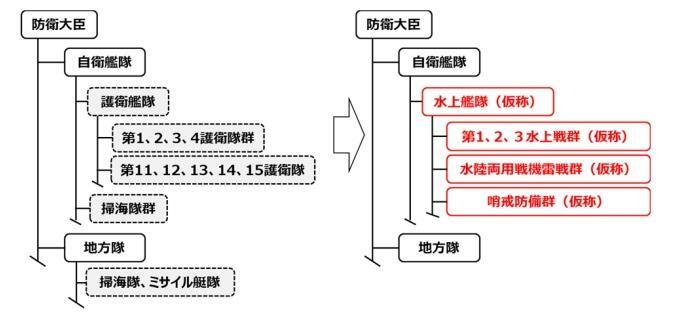

こうした計画にもかかわらず、2024年に再び方針を転換します。

今度は水上艦艇を統括する護衛艦隊をなくして、「水上艦隊」に改編することが決まりました。傘下にあった護衛隊群は「水上戦群」、2桁護衛隊は「水陸両用戦・機雷戦群」「哨戒防備群」に変わります。

特に4つの護衛隊群がなくなり、3つの水上戦群になる点は大きく、50年以上ぶりの大変革です。

水上戦群にはイージス艦や汎用護衛艦が集まり、水陸両用戦・機雷戦群にはフリゲートと掃海艇、哨戒防備群には「さくら型」哨戒艦を配備するでしょう。

すなわち、護衛艦の定数増加のみならず、艦隊編成を抜本的に見直しました。

次の汎用護衛艦はどうする?

定数増加と艦隊再編で中国に対抗するわけですが、現状では船も人手も足りておらず、どこまで効果があるかは分かりません。

「もがみ型」「改もがみ型」では省人化に取り組み、総合的には汎用護衛艦に劣るとはいえ、多目的能力と量産性では優れています。ただ、平素の警戒監視はともかく、有事ではフリゲートだけではなく、やはり汎用護衛艦が欠かせません。

いまの護衛隊群の中身を見ると、年を追うごとに「むらさめ型」の旧式化が進み、「あさぎり型」「あぶくま型」が退役するなか、次の汎用護衛艦を考えねばなりません。

近年のトレンドをふまえると、コンパクト化・マルチ能力を志向するでしょうが、主力を務める汎用護衛艦である以上、中途半端な性能では許されず、優れた総合能力が求められます。

海自としても現行の護衛隊群、大型護衛艦×32隻を質・量ともに維持したく、新しい汎用護衛艦は省人化とマルチを目指しながら、フリゲートとは一線を画するものになるでしょう。

コメント