現代航空戦で超重要な機体

高性能な戦闘機と優秀なパイロットをそろえても、戦闘空域での活動時間が短ければ、その本領は発揮できません。しかも、戦闘機というのは燃費が悪く、この滞空時間の問題に悩まれてきました。

そこで、飛びながら燃料を補給してもらい、そのまま滞空時間を延ばす「空中給油」が発明されます。構想自体は1920年代からあったものの、第二次世界大戦にジェット戦闘機の時代が始まり、空における燃料消費が激しくなると、その必要性が一気に高まりました。

輸送機や旅客機のスペースを使いながら、空飛ぶガソリンスタンドに改造したため、空中給油機は航空燃料(Kerosene)と輸送機(Cargo Plane)の頭文字から、「KC-〇〇」と呼ばれるようになりました。

空中給油機があれば、残量燃料への不安が減り、あえて出撃時に搭載燃料を抑えて、その分より多くの武器を搭載できます。

すなわち、1機あたり作戦時間を延ばしたり、その兵器搭載量を増やすなど、少ない戦力で最大限の効果を狙えるわけです。ただし、パイロットの疲労も考えれば、連続滞空時間は7〜8時間が限界でしょうが。

それでも、基地との往復時間を省き、効率的に戦える点は変わらず、空中給油機は早期警戒管制機とともに、優位性の確保に欠かせません。

2つの給油方式の長所・短所

さて、空中給油には2つの方法があります。

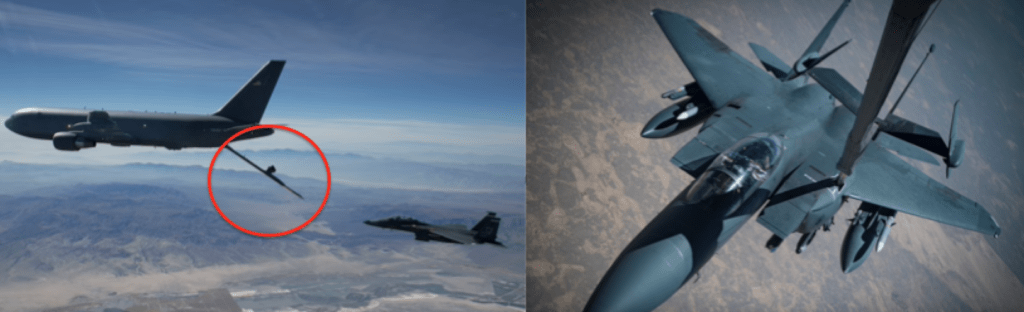

ひとつは「フライング・ブーム方式」と呼ばれるもの。

これは給油機側から受給側に対して、ブームという燃料パイプを伸ばして、それを差し込む方法です。ほとんどの作業は給油機側で行い、給油される側は位置を保つだけでよく、一度に大量供給できるメリットがあります。

それゆえ、大型機への燃料供給に適しており、戦略爆撃機を使うアメリカ空軍がよく使う手法です。しかしながら、大きな機体や設備投資が必要になり、その分だけコストも高くなります。

もうひとつの手法は「プローブ・アンド・ドローグ」です。

こちらは給油機がホースを伸ばしており、その先端に受給機側がパイプを差し込みます。ヘリコプターにも使えるうえ、給油ホースさえ増設すれば、複数に同時供給できるのが魅力です。

また、フライング・ブーム方式と比べて改造しやすく、安いコストで使えるため、多くの国で採用されてきました。一方、両者の間で細かい調整が欠かせず、受給側にもそれなりの技量が求められます。

それぞれの一長一短をまとめると、以下のようになります。

- フライング・ブーム方式

・大型機の給油に向いている

・ブーム操作員以外は比較的簡単

・運用設備のコストが高い

・大がかりで改造しにくい

- プローブ・アンド・ドローグ

・ヘリコプターにも給油できる

・受給側にも一定の技量がいる

・改造しやすく、コストは比較的低い

ちなみに、航空自衛隊はフライング・ブーム方式の「KC-767」、プローブ・アンド・ドローグ方式の「KC-130H」、両方に対応した「KC-46A」を運用しています。

コメント