海自初のヘリ空母

空母保有は海上自衛隊の悲願だったものの、その実現に向けて大きな一歩となったのが、護衛艦として初めて全通式の甲板を持ち、初のヘリ空母である「ひゅうが型」です。

- 基本性能:「ひゅうが型」護衛艦

| 排水量 | 13,950t(基準) |

| 全 長 | 197m |

| 全 幅 | 33m |

| 乗 員 | 360名 |

| 速 力 | 30ノット(時速56km) |

| 兵 装 | 20mm CIWS×2 垂直発射装置(16セル) 3連装短魚雷発射管×2 12.7mm機関銃 |

| 搭載機 | SH-60K哨戒ヘリ×3 MCH-101掃海/輸送ヘリ×1 ※最大搭載機数は11機 |

| 価 格 | 1隻あたり約1,000億円 |

海自は空母構想を抱きながらも、国内外の反応と政治的判断で実現できず、まずは2機以上のヘリコプターを運用できる、いわゆる護衛艦(DDH)から歩み始めました。

1990年代には全通甲板の「おおすみ型」輸送艦にいたり、2000年代に中国の軍事的台頭が明らかになると、今度は本格的なヘリ空母「ひゅうが」「いせ」が建造されます。

その航空運用能力は高く、1個護衛隊群に匹敵する11機を搭載できるほか、護衛艦初のエレベーターを組み込み、格納庫と飛行甲板を直結しました。

甲板上には4つのヘリ・スポットを置き、同時に3機を離発着できるのみならず、陸上自衛隊の攻撃ヘリ、V-22オスプレイにも対応しました。ただし、通常は3〜4機の搭載に限り、残りは必要に応じて増やす形です。

空母化は無理がある

航空運用能力を飛躍させたところ、「ひゅうが型」も空母化の改修を行い、F-35B戦闘機を載せるべき、との声が出るようになりました。

しかし、結論から言うとできません。

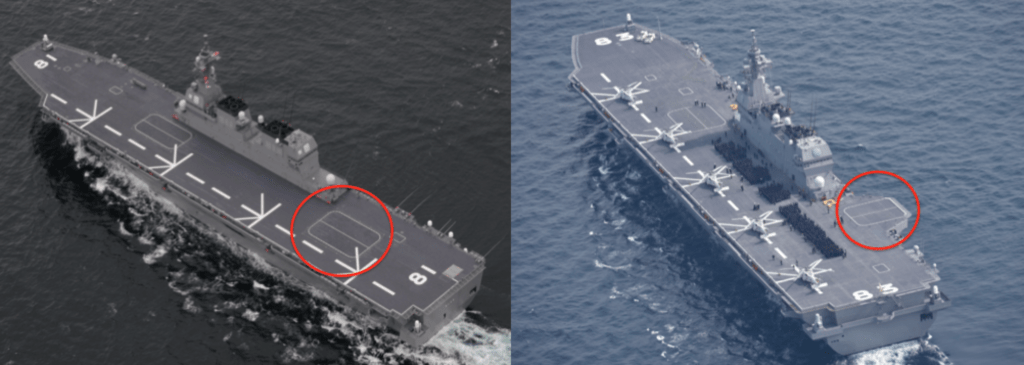

飛行甲板の長さは固定翼機の運用には足りず、エレベーターはどちらも甲板の真ん中にあるため、基本的に大型機には対応していません。

少し補足すると、大きい方は「長さ20m×幅13m」の広さを持ち、理論上はF-35B(全長15.6m・全幅10.7m)を載せられます。ただ、その設置場所の関係から、作動中は飛行甲板が使えず、あまり実用的ではありません。

たとえば、同じF-35Bを使う英海軍のクイーン・エリザベス級空母、空母化された「いずも型」は全長が250m近くもあって、1つのエレベーターは船の側面につくり、飛行機がはみ出してもいいようにしています。

さらに、飛行甲板は耐熱仕様ではなく、ジェット機の排熱には対応しておらず、仮に発進用のスキー・ジャンプ台を設置しても、燃料・兵器搭載量の制限が付きまとい、わずか数機しか運用できません。

つまり、多額の費用をかけて改修しても、その分の費用対効果は薄く、逆に対潜哨戒能力を損ねるだけです。ヘリ空母の利点を犠牲にしてまで、無理やりF-35Bを載せる理由はありません。

旗艦、災害時の洋上拠点

「ひゅうが型」はその船体規模を活かして、司令部用の設備が充実しており、艦隊旗艦としての役割を果たすべく、特に通信機能と戦闘指揮システムが拡充されました。

戦闘力は新型レーダーにより、一部の護衛艦より広い探知範囲を持つものの、対艦攻撃能力はありません。それでも、最低限の自衛機能しかない「いずも型」と違って、垂直発射装置(VLS)を備えており、アスロック対潜ミサイルとESSM対空ミサイルを使えます。

広い甲板と格納庫に加えて、高い航空運用能力で洋上基地になり、現実味が帯びる島嶼防衛をふまえて、人員・物資の輸送拠点として期待されてきました。

また、艦内には集中治療室、手術室を含む8つの病床のほか、格納庫と甲板にも野戦病院を開設すれば、簡易病院船として機能します。

あまり話題にならない「ひゅうが型」ですが、F-35Bの分だけ哨戒ヘリが削られる「いずも型」に代わり、対潜哨戒での重要性はさらに増しました。

コメント