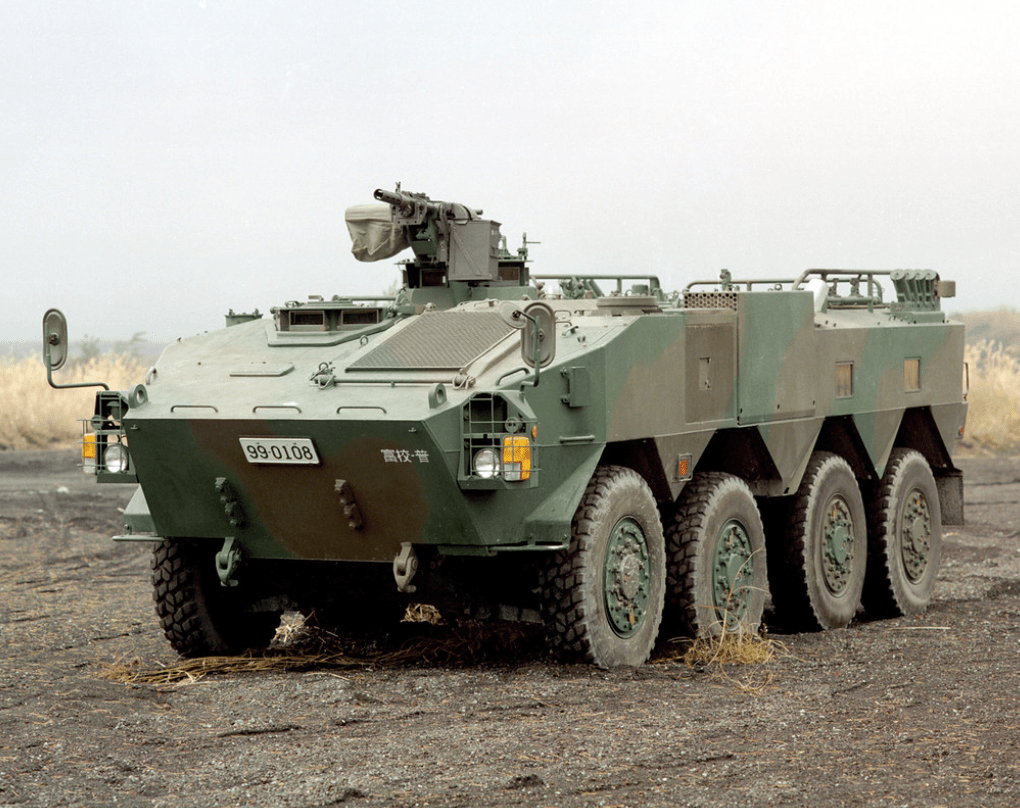

初のタイヤ式装甲兵員輸送車

迅速な戦力投入は昔から変わらぬ戦場の課題ですが、自動車の登場でスピードと輸送力の双方で満足のいく「解」が導かれました。

それが「兵員輸送車」という車両です。

兵員輸送における自動車の有効性が本格的に示されたのは、第一次世界大戦時の「マルヌの奇跡」と言われています。このとき、パリ目前まで攻め込まれたフランスは、大量のタクシーを使って兵士を送り込み、ドイツ軍を押しとどめました。

そして、続く第二次世界大戦では、大量の自動車による輸送・補給システムが定着します。

こうした経緯をふまえて、各国は兵隊をすばやく、安全に運べる「装甲兵員輸送車」をこぞって開発し、戦車などに随伴できる戦力として期待されました。

陸上自衛隊も73式装甲車などを配備したものの、日本全国の道路網が整備されるとキャタピラ式よりも速度を出せる装輪式(タイア式)を求める声が強くなり、自衛隊初の装輪式の装甲兵員輸送車である「96式装輪装甲車」が開発されました。

⚪︎基本性能:96式装輪装甲車

| 重 量 | 14.5t |

| 全 長 | 6.84m |

| 全 幅 | 2.48m |

| 全 高 | 1.85m |

| 乗 員 | 操縦2名+同乗10名 |

| 速 度 | 時速100km |

| 行動距離 | 約500km |

| 兵 装 | 40mm自動擲弾銃×1 12.7mm機関銃×1(B型) |

| 価 格 | 1両あたり約1.2億円以上 |

小松製作所が開発した96式装輪装甲車は、小銃弾を受けても走れる8つのコンバット・タイヤのおかげで、キャタピラ式よりも高い機動性を持ちます。幅2.5m以内の車体は道路交通法に抵触せずに公道を走れるため、高速道路を使った全国移動が可能になりました。

車内には運転席と車長席のほかに、最大12名が座れるベンチシートが設けられ、降車時は天井と後部のハッチを開いて車外に出ます。この車内スペースは、それまでの73式装甲車と比べて広く、クッション材も使って乗り心地を改善しました。

兵装については、グレネードランチャーの40mm自動擲弾銃を装備していますが、イラクに派遣された改良型の「B型(II型)」では、代わりに12.7mm重機関銃を搭載しました。

ちなみに、この「B型」は酷暑の地に派遣される点を考慮して、悲願のエアコンも設置されています。

防御面では、小銃弾と炸裂する砲弾の破片ぐらいは耐えられる一方、重機関銃以上の火器には対応しておらず、これが「欠陥」として指摘されています。

この問題は増加装甲で乗り切れますが、同時に速度低下を招くことから、一長一短といったところ。

ただし、エンジンルームに消化装置を付けたり、NBC兵器を想定した空気清浄機を設置するなど、それまでの国産装甲車よりは乗員を守るための工夫が見られます。

開発中止と外国製の後継調達

累計380両以上が生産された96式装輪装甲車は、全国の普通科(歩兵部隊)を中心に配備されています。

また、乗員が座るスペースを活用すれば、モニターや簡易机も置けることから、一部の特科部隊では旧式化した82式指揮通信車の代わりに使っています。

気になる後継については、防御力と悪路での走破能力を高めた「装輪装甲車(改)」の計画がありましたが、防弾性能が要求に満たないとして2018年に開発が中止されました。

そこで、防衛省は16式機動戦闘車の技術を流用した「機動装甲車(仮)」とフィンランド製の「パトリアAMV XP」を天秤に掛けた結果、2022年12月に後者を正式な後継車両として選定しました。

コメント